2024年6月、食品衛生法が改正され、漬物の製造・販売の基準が厳格化された。食の安全強化のため、今後は設備投資などが必要となる。しかし漬物を出品する個人の多くは高齢者で高額の投資は難しい。手作りの漬物が売り場から消えつつある中、地域の食文化と生きがいを守ろうという、新たな取り組みも始まっている。

主力商品の漬物が…売り場に異変

鹿児島・薩摩川内市樋脇町市比野地区。人口は2600人余り、その半数近くが65歳以上の高齢者だ。その小さな町にある道の駅「樋脇」遊湯館を訪ねた。

産地直送の新鮮な野菜が手ごろな価格で並び、地域の内外から訪れる多くの客でにぎわう。中でも人気なのが、小松菜に大根、梅干しなど旬の野菜で作られた漬物。この道の駅の主力商品だ。

取材に訪れた2024年5月の末。既に売り場には異変が起きていた。主力であるはずの漬物は棚の一部にわずかに並ぶだけ。理由は法改正にあった。

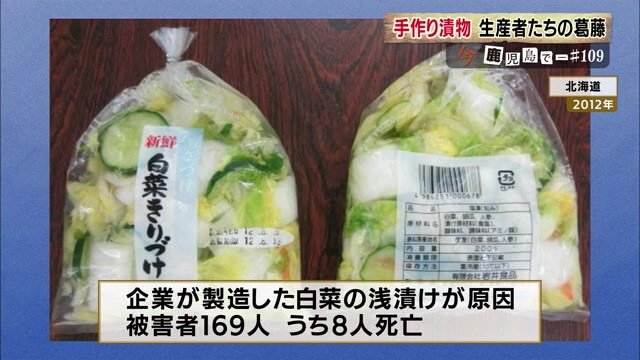

2012年に北海道で、企業が製造した白菜の浅漬けによる集団食中毒事件が起きた。被害者は169人に上り、そのうち8人が亡くなった。これをきっかけに食品衛生法が改正され、2024年6月から漬物の製造基準が厳格化されたのだ。

新たな基準では、専用の作業場を設けるなど厳しい衛生環境を整備することが求められている。

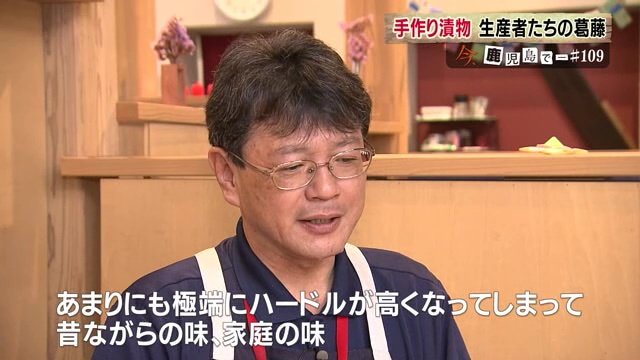

しかし遊湯館の竹隈健二駅長によると、漬物の作り手は高齢者が多いため、新たな設備を作るのは困難だという。「あまりにも極端にハードルが高くなってしまって、昔ながらの味、家庭の味が失われてしまう」と竹隈駅長は先行きを懸念している。

6月以降に保健所の許可が得られたのは、登録する約30人のうちわずか5人だという。

法改正の壁 あまりにも高く…

ある日、取材班は遊湯館で漬物を出品していた鳥越千恵さん(91)の自宅を訪ねた。

鳥越さんは梅干しに、キンカン、らっきょうなど、季節に合わせてつけ込んだ自慢の漬物を見せてくれた。どれも遊湯館で一番人気だったそうだ。試食させてもらうと、シャキシャキとした歯ごたえで、よく漬かっていて、おいしかった。

鳥越さんは、遊湯館で自分の漬物が売れることが喜びと生きがいだった。しかし、法改正の壁は鳥越さんにとってあまりにも高すぎるものだった。

新たな設備を作ることについて鳥越さんは、「家を改造してまではしなくてもいい。もう年が年だから」と語る。

手作り漬物守るため…新たな動きも

手作りの漬物がピンチに直面する中、それぞれの味を守るための取り組みが始まろうとしている。

南九州市川辺町の道の駅「川辺やすらぎの郷」。副支配人の西迫峰洋さんが漬物コーナーを案内してくれた。以前はバラエティーに富んだ漬物が並んでいたというが、売り場はスカスカ。

西迫さんによると、漬物販売の登録者は50人ほどいるが、現状では個人で営業許可を取ったのは2人だけだという。

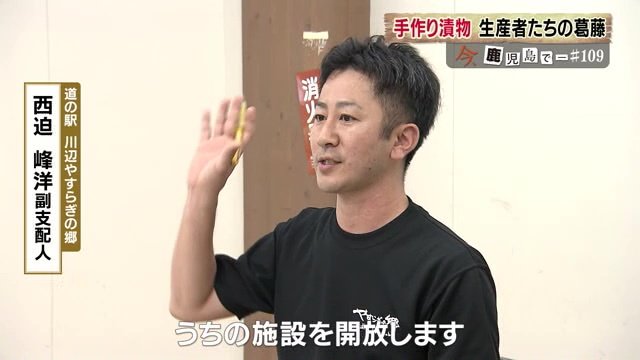

そんな中、西迫さんはある提案をするため、漬物の生産者に集まってもらった。

生産をやめるか、続けるか、参考のために来たという人もいる中、西迫さんは「皆さんが作った昔ながらの味には、リピーターのお客さんがいっぱいいる。それが法律で出せなくなるのは残念なので、うちの施設を開放する」と話し始めた。

道の駅の調理設備を、誰でも使える漬物の共同加工場として運用する提案だった。

説明会に参加した一人、上久保シゲ子さん(83)は、道の駅ができてから20年以上、漬物を出品してきた。らっきょうと高菜を毎日持ってきていたが、よく売れていたという。

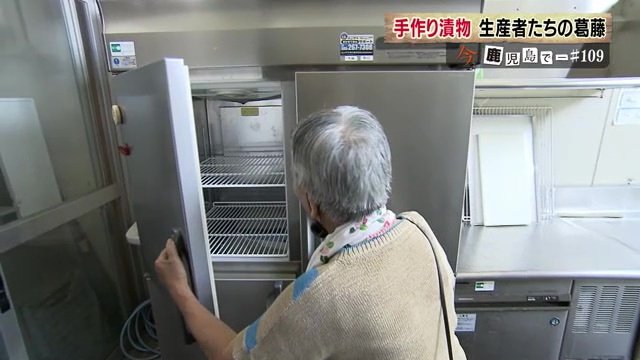

漬物作りを続けるかどうか迷っていた上久保さんは加工場へ向かった。 上久保さんは、専用の洗い場に換気設備など、国の求める衛生基準を満たした設備を一つ一つ確かめた。そして、これからも漬物を作ると決めた。

上久保さんは、「人生は少しは何かがないと。それを生きがいにします」と明るい表情になった。

私たちの食卓を季節ごとに彩る手作りの漬物。基準が厳格化され1カ月あまり、その数は明らかに減っている。高いハードルが設けられる中でも作り手は葛藤している。地域の食文化と、生きがいを守るために。

(鹿児島テレビ)