沖縄戦当時、各地で多くの住民が身を潜めたガマと呼ばれる自然壕は、平和学習の場として活用されているが、戦後80年近くが経過し、落石などにより安全が確保できないなどとして入ることができない壕が増えている。戦跡をとりまく現状と課題について取材した。

立ち入りができない壕が増加

日米の激しい地上戦が繰り広げられた沖縄戦。

当時の人々は、各地の自然壕・ガマに身を潜めた。

多くの命が救われた一方、強制集団死・いわゆる「集団自決」など悲劇の現場にもなった。

戦後は遺骨収集などを経て、当時、住民がどのような状況にあったかを追体験する平和学習の場として活用されてきた。

しかし近年、立ち入ることができない壕が増えている。

沖縄テレビ 神田総史 記者:

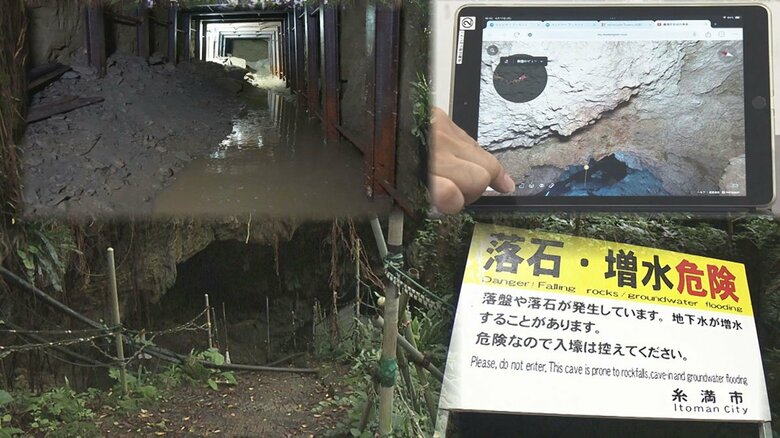

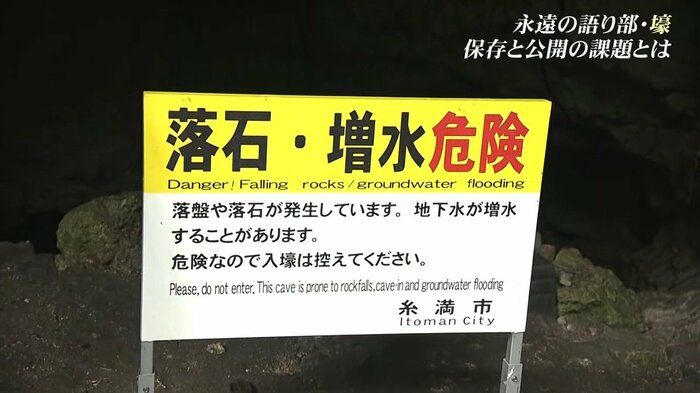

現在、轟の壕に来ています。落石などの影響で、このように落石・増水危険と書かれた看板が張り出され、現在は入壕ができない状態となっています

デジタル保存に活路

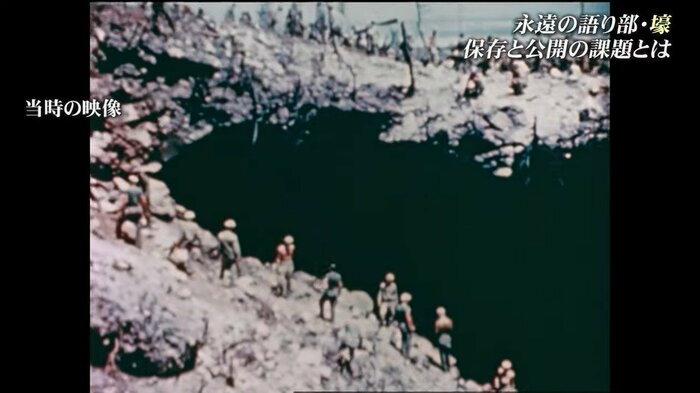

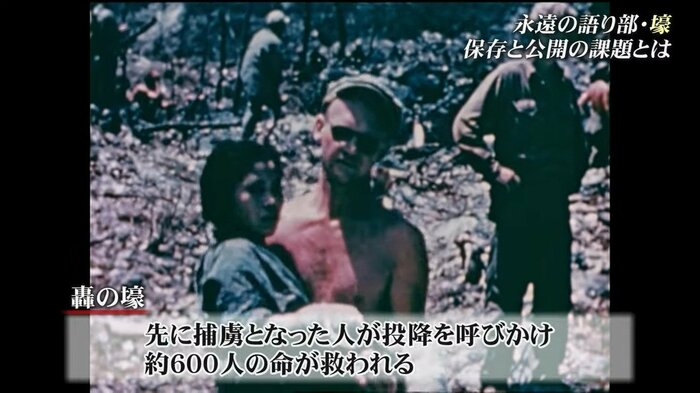

この映像は、戦時中アメリカ軍によって撮影された轟の壕。

沖縄戦では南部に撤退する日本軍と、避難してきた住民が混在し、アメリカ軍の馬乗り攻撃で死傷者を出した。

一方、先に捕虜となった人が投降を呼びかけ、およそ600人の命が救われた。

沖縄県観光ボランティアガイドの会によると、轟の壕では2020年から数十センチほどの落石がたびたび確認されていて、内部での安全が確保できないと2023年の4月、壕の利用を中止した。

糸満市は壕の補強工事は難しいとして、新たな取り組みを進めている。

糸満市政策推進課主事 上原大空さん:

現物の保存となると費用面や地権者との調整に莫大な費用が要しますので、今回は早急に対応できるデジタル保存に取り組んでいるところです。ウェブ上で公開すれば誰でも見ることができますし、例えばウェブ上のものをVRのゴーグルをつけて、もっと没入感があるものとして体験できます

デジタル保存で終わりにはしないでほしい 現地を訪れることも必要

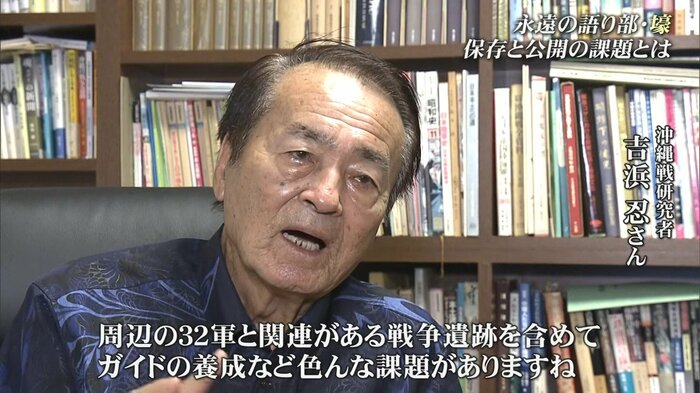

沖縄戦研究者の吉浜忍さんはデジタルだけでなく、実際に現地を訪れることも必要だと話す。

沖縄戦研究者 吉浜忍さん:

最終的には壕に入れることを目標に取り組んでほしいなと。つまり壕体験というのはデジタルでは感じられない、体得できない本物の壕の中に入るということが、戦争のリアルを体験し学ぶことができるので、デジタルで終わりということにはしないでほしい

こうした中、保存・公開に向けて動き出したのが、首里城の地下に眠る第32軍司令部壕である。

総延長およそ1キロの地下壕はアメリカ軍の激しい攻撃を前に、32軍首脳が「南部撤退」を決めた場所。この決断によって、住民の犠牲が拡大した。

2021年、保存・公開に向けた検討員会を立ち上げ、これまでの調査で内部の構造が徐々に明らかとなっている。

名桜大学の学長などを歴任した瀬名波榮喜さんも、32軍壕の保存・公開に向け取り組んできた一人で、「32軍司令部壕は、永遠の語り部になる」とその意義を強調する。

どのように活用していくか踏み込んだ議論が必要

壕を公開するだけでなく、そこで何が起きたのかを伝え、平和の構築に役立ててほしいと話す。

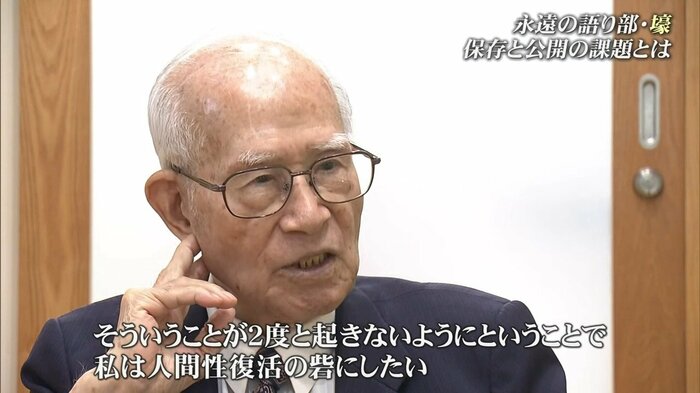

第32軍司令部壕の保存・公開を求める会 瀬名波榮喜 会長:

壕内だけではなく、壕外で沖縄の人々がスパイ扱いされてきたとか、そういう人々が非常に苦しい目に合っているわけですよ。これは人間でなく、獣である。そういう想像を絶するようなことが起きているので、そういうことが二度と起きないように、私は人間性復活の砦にしたい

南風原(はえばる)町にある陸軍病院壕群の文化財指定に携わった吉浜さんも、戦争の実相を知る場所としてどう活用していくか、踏み込んだ議論が必要だと話す。

沖縄戦研究者 吉浜忍さん:

今からが非常に難しい。一体どの部分をどういう風に公開するかということで、具体的な議論をしないといけないし、同時に壕だけではなくて周辺の32軍と関連がある戦争遺跡を含めて、ガイドの養成などいろんな課題がありますね

愚かで悲惨な戦争を二度と起こさないために、「永遠の語り部」となる戦争遺跡の保存や活用の重要性は高まっている。

(沖縄テレビ)