熊本・合志市の国立療養所菊池恵楓園は、ハンセン病の患者たちに開発途中の薬剤「虹波」(こうは)を投与する臨床試験が、太平洋戦争中から戦後にかけて行われていたという調査報告を、6月24日に行った。臨床試験は6歳の子どもを含む少なくとも472人に対して行われ、激しい副作用や死亡者が出た後も繰り返されていた。

「虹波」の試験には6歳の子どもも

公表された報告書によると、「虹波」とは、感光色素を主な成分とした薬剤で、当初は体質の改善や結核の治療などを目的に研究が進められていた。旧陸軍が作戦への応用を目的に当時の熊本医科大学に研究を委託。臨床試験は、菊池恵楓園で1942年12月から戦後の1947年6月まで少なくとも4回行われた。

菊池恵楓園歴史資料館の原田寿真学芸員は「“『虹波』は緑色の薬剤であった”といわれていまして、“アンプルに入れた粉末の状態で提供した”と書かれていますので、こちらが『虹波』とみなされます。“実際に投与する際には、ブドウ糖液で溶かした上で、静脈注射などの方法が取られていた”と書かれています」と「虹波」について説明した。

結核の治療に一部で効果があったことから“ハンセン病の治療にも使えるのでは”と期待され、当時の宮崎松記園長も研究に加わっていた。試験に参加した患者はこれまで判明しているだけで472人。6歳の子どももいた。

十分な説明もなく「モルモット扱い」

また、このほかに「虹波」が投与された可能性のある患者も370人いるとされている。十分な説明もないまま被験者は断ることもできず、激しい副作用が出ても投与が続けられ、試験中に9人が死亡した。投与された元患者の男性はのちに「全身が痙攣(けいれん)を起こしたように」「モルモット扱い」「七転八倒」などとその様子を語っている。

菊池恵楓園入所者自治会の太田明副会長は「もう人体のありとあらゆる場所に注入されています。子どもも女性も。これは本当、人体実験に近い。もうモルモット扱いですよ。人間扱いとはとても思えない。精神的、あるいは肉体的な負荷を考えると、本当にもう悔しいというか、やるせないと思いますね」と憤りを隠せない。

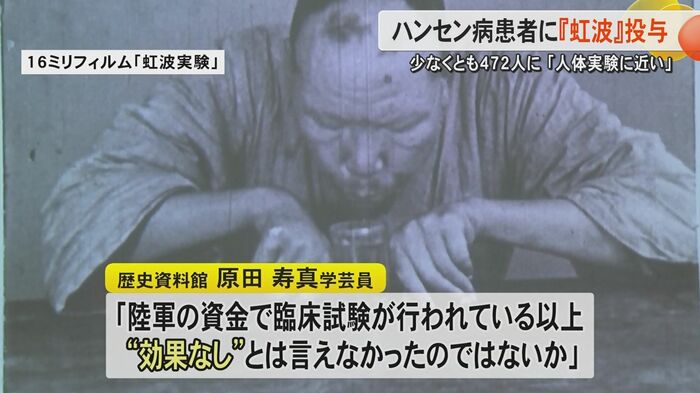

臨床試験中に撮影されたフィルムには「虹波」の投与後、患者の男性に劇的な効果が表れたように見えるが、かなり疑わしく、調査に当たっている歴史資料館の原田寿真学芸員は、陸軍の資金で臨床試験が行われている以上、“効果なし”とは言えなかったのではないかとしている。

原田学芸員は今後、入所者のカルテを詳しく調べるとともに、医学や薬学の専門家にも調査への参加を呼びかけたいとしている。

(テレビ熊本)