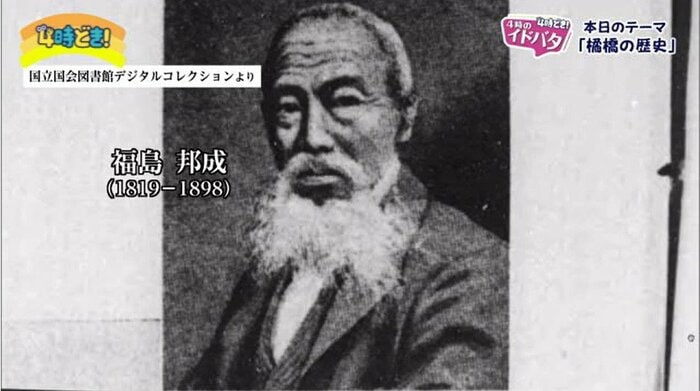

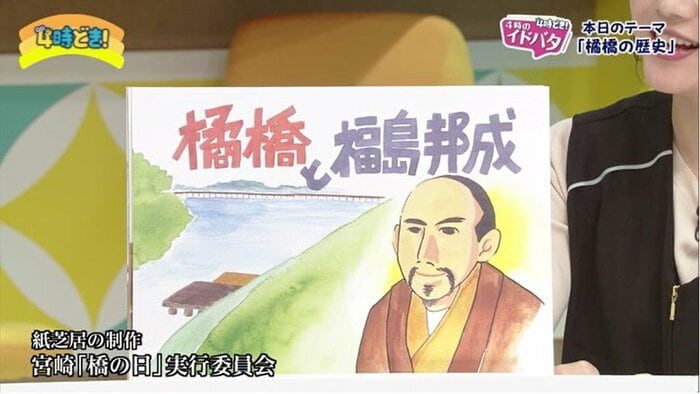

人々の暮らしには、絶対欠かせない橋。大淀川に架かる「橘橋」を誕生させるために立ち上がったのは、1人の男性であった。医者として活動をしていた福島邦成が、ふるさとを愛する想いから行動に移したその背景とは。

「宮崎『橋の日』実行委員会」の事務局長・鶴羽浩さんに話を聞いた。

宮崎市は2024年に市制100周年を迎えたが、大淀川にかかる橘橋が誕生したのは、それより前のことだった。

橘橋の歴史

橘橋が誕生したのは144年前。架けたのは行政ではなく1人の男性だった。

鶴羽浩さん:

「橘橋は福島邦成という医者が架けた。自分の私費をもってなんとか町のためにしたいという思いで架けたというのが橘橋の始まりだ」

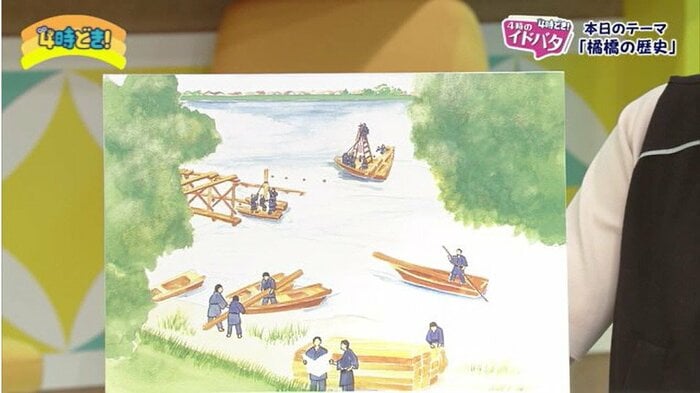

橋が架かる前、人々は渡し舟で行き来していた。しかし、船は天候に左右され生活に必要な物資が途絶えることも。

「橋を作らなければ」という思いで邦成は行政にお願いしたが、お金もかかるため「なかなか難しい」と言われた。

邦成は自分の力で橋を架けることを決心した。早速、県知事に橋の建設許可のお願いを出したが、建設許可が下りたのは3年後の明治13年3月、邦成はすでに60歳を超えていた。

川幅は350メートルと広く、高度な技術が必要だったため、建設にかかった費用は、現在のお金にして8000万円。建設に携わった人は、延べ2600人にのぼったと言われている。

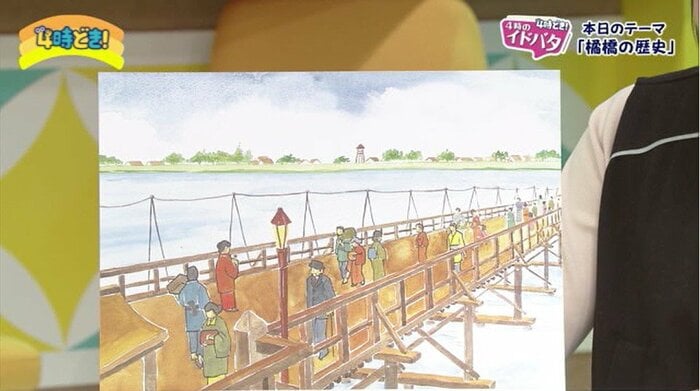

着工から1カ月あまりの明治13年4月、念願の橋が完成!邦成はこの橋を「橘橋」と名付けた。長さ382メートル、幅4メートルの木の橋だ。

現在、大淀川にかかっている橋は6代目。ふるさとを愛する熱い思いから生まれた橘橋は、これからも宮崎の人々の暮らしを支え続けることだろう。

医者の福島邦成が、なぜ橋に熱い思いを?

鶴羽浩さん:

「邦成は内藤藩の医者として活動していたが若いころから東京や大阪で学び、経済や人の交流においての橋の役割、大切さを知っていた。宮崎に戻ってきた際に橋がない、架けなければいけないと決意をしたのではないか」

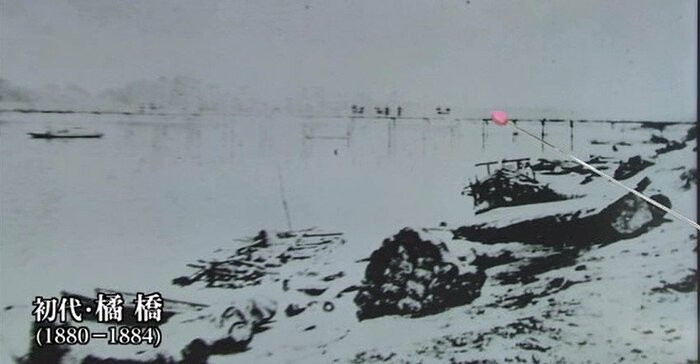

初代・橘橋

木製である橋は流されたり壊れたりするため、修理のための積立金として当時橋を渡るためには通行料を払う必要があった。その額現在のお金に直すと200~300円。そのため当時の市民からは歓迎ばかりではなく、「退庵(=邦成)は大きな箸(=橋)でメシを食い」という皮肉めいた川柳が詠まれた。

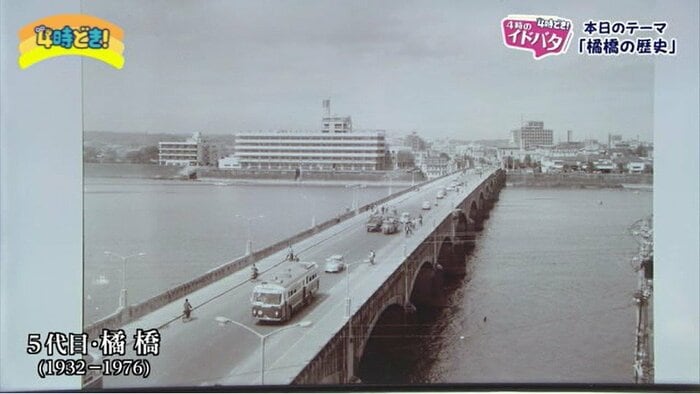

歴代の橘橋の中でも、鶴羽さんの一番の推しが5代目だ。

鶴羽浩さん:

「デザインが非常にきれい。アーチの部分は思わず頬ずりしてしまいたくなるような美しさだ」

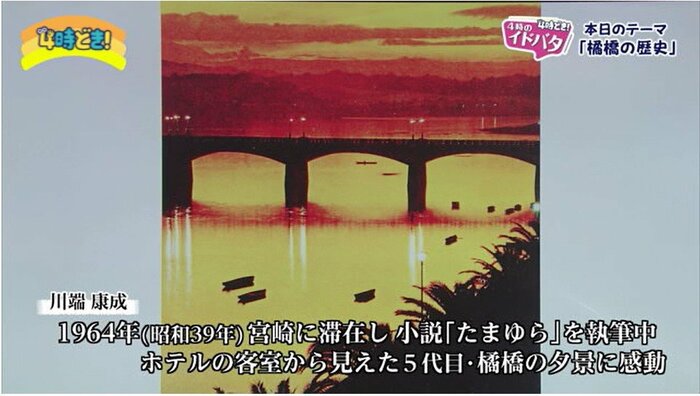

小説家の川端康成も5代目橘橋の夕景に感動したそうで、2泊の予定であったホテルでの宿泊を2週間延長したというエピソードも残っている。

美しい橋がなぜ壊され、6代目に?

鶴羽浩さん:

「当時の新聞の見出しを見てみると、『明恭も交通戦争には勝てぬ。ラッシュには勝てない』と書かれている。このことからもわかるように、当時の人々は混雑を極める橋を何とかしてほしいという思いがあった。片側1車線であったため渋滞が発生したことで、6代目へ建て替えることに」

「橘橋の思い出」について視聴者からのメッセージ

・串間市60代女性 ちっちゃいばぁば

「小さい頃、あの橋は、特別感がありました、あの橋を渡る時、大都市今でいえば、ディズニーランドに入って行くような、感動があったのを覚えています!」

・宮崎市30代女性 まゆちゃん

「当時付き合っていた彼と、橋の上をよく夜散歩していました!川面に映る光が綺麗で、彼とお別れの時間が迫るのも寂しく何度も橋を往復して色んな話をして楽しかった思い出があります」

・川南町60代女性 川南のトマトちゃん

「昔からの橋で、大雨の時にテレビに出たりして、水位が気になります」

→実は初代の橘橋は完成から4カ月後に台風による洪水で流されている…。

5代目からは流されていない。

橘橋の魅力について

鶴羽浩さん:

「町の中心を悠々と流れる大淀川と橘橋こそが宮崎の町の魅力であり、魅力を作っているものであると考えている」

橘橋を渡る際には橋の歴史に想いを馳せてみては。

(テレビ宮崎)