大阪府警が5年前から設置している「人身安全対策室」は、行方不明になった府民を所轄の警察署と連携して探す専門の集団だ。深夜の公園やトイレの個室の一つ一つまでチェックし、捜索にあたる。

中でも問題となっているのが、行方不明になる“認知症患者”。何が起きているのか?捜索の最前線を取材した。

【動画】徘徊する認知症患者 年間1万8709人の行方不明者 24時間体制で捜査する大阪府警「人身安全対策室」に密着

■大阪府警「人身安全対策室」

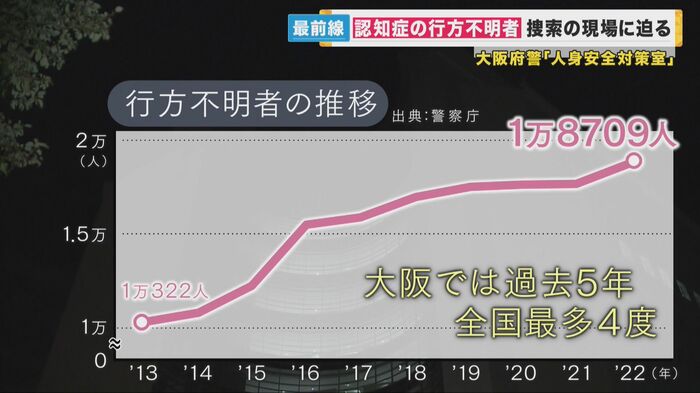

「延べ1万8709人」。これは2022年、認知症が原因で行方不明となり、警察に届けられた数だ。このうち、大阪府では約2000人と、全国で2番目に多い数となっている。

「大阪府警察本部 生活安全総務課 人身安全対策室」はおよそ5年前に新設された。行方不明事案や虐待などの対応窓口を一元化し、24時間体制で初動捜査に当たっている。

取材した日、午後6時半、認知症と思われる行方不明者の情報が入った。

警察官:茶色のセーター、黒色の野球帽ですね。杖もついているということですね。杖の色は分かりますか?

警察官:一人で今まで外出したことがなく、今回が初めて。携帯電話なしです。

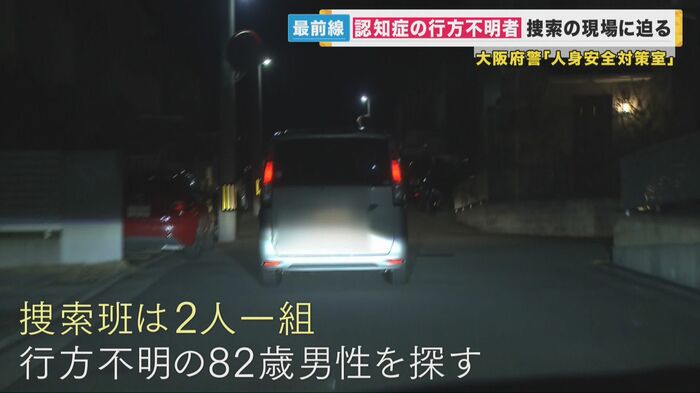

捜索班は2人1組。行方が分からない82歳の男性が住んでいる地域を車で回り、道に迷っているような人がいないか、警戒する。捜索開始から1時間後、別の班が男性を発見。命に別状はなく、無事に保護されたが、体調不良を訴えていたため、急きょ、病院に運ばれることになった。

認知症の行方不明者は事件や事故に巻き込まれるケースも少なくないため、より緊急性の高い「特異行方不明者」に指定し、捜索に当たる。認知症の症状で行方が分からなくなった人の数は全国で年々増えていて、2022年は過去最多を更新する、延べ1万8709人。特に大阪では過去5年間で4度、全国最多となっている。

■86歳の女性が行方不明 捜索班が行方を捜す

午後9時半、再び認知症と思われる行方不明者の情報が入った。

警察官:本日13時ごろに自宅から徒歩で所在不明という状況です。着衣については黒ジャンパー、色不明ズボンを着用。認知症を患う86歳の女性の事案です。

86歳の女性は、行方が分からなくなってからすでに8時間半が経過していた。 過去の発見事例をもとに捜索を開始。捜索班の2人が目を付けたのは公園だ。86歳の女性が長時間歩いて移動していたとすれば、疲れて公園のベンチやトイレ、遊具などに座っていることが多いためだ。ベンチやトイレの中なども見て回り、30分ほど公園の中を探したが、見つけることはできなかった。

警察官:80歳くらいの黒のジャンパーを着た女性とか、一人で来ているような(方)、知る限りではいないですか?

聞き込みをするも、目撃情報は得られず。午後11時半。86歳の女性の行方が分からなくなってから10時間以上たったが、まだ見つからない。

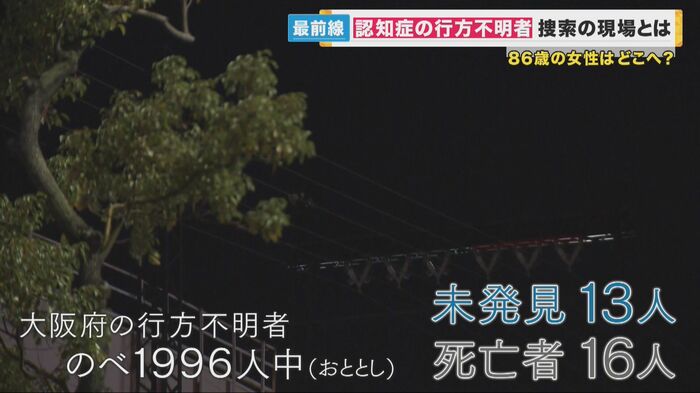

大阪府警によると行方不明者の中には、その後も安否の分からない人や、亡くなって発見される人もいる。 実際に2022年の行方不明者延べ1996人のうち、捜索しても見つからなかった人は13人、死亡して見つかったのは16人となっている。なぜ、見つからないことがあるのでしょうか?

人身安全対策室 行方不明担当課長補佐 岡田大介警部:認知症の行方不明者はご家族が気づかれたときには、すでに行方不明になられてから数時間経過していることも多く、行き先も予想しにくく、捜索範囲を絞ることが非常に困難です。携帯電話を保有契約されていても持ち出さずに行方不明になられる方や、電話に出られない方もおられて、そこが非常に難しいところです。

■行方不明の女性を発見!いなくなった理由は…

午前0時過ぎ。86歳の女性の捜索をする警察官のもとに、1本の無線が入った。無線を受けて急きょ、女性の自宅に向かうことに。

警察官:おけがはないですか?どこに行っていたんですか

行方不明だった女性:知り合いの家。歩いている途中で会って、そのまま行っていた。

警察官:けがなくてよかったです。

警察の指示で女性の自宅に行った息子が、午前0時頃、自宅に帰ってきた女性を発見した。この日は家に携帯電話を置いたまま、昼過ぎに散歩に出かけた。偶然知り合いに会ったのでそのまま知人宅へ行き、10時間以上滞在。女性は深夜になっていることにすら気づいていなかった。息子によると、女性は半年前から認知症を患っていた。

息子:母の(別の)友人から午後7時前くらいに電話があって、ちょっと連絡がつかないと。家に来てみたら携帯も財布も何も全部置きっぱなしで、電気もテレビもつけっぱなしで、いなかったと。

-Q.普段お母さんは一人で住んでいるんですよね?

息子:まあ、うん、(一人で)いけてたな(大丈夫)って思っていたので。ただちょっと今回のことで、さすがに…。本気で考えんと、と思いますね。

女性の息子は、涙で声を詰まらせながら話した。専門家は、認知症で行方不明になる人は実は症状が軽い人が多いと話す。

認知症介護研究・研修 東京センター 研究部長 永田久美子さん:行方不明で警察に保護される方の半数以上はまだ認知症の診断を受けていなかったり、介護保険もまだ受けてない、初期とかまだ早めの段階の人がすごく行方不明になってらっしゃるんですよね。認知症って白黒はっきりするわけではなくて、長い時間をかけて、普通の生活をしている人が少しずつ生活しづらくなっていく状態が認知症ですので。

■認知症患者の家族の思い 「地域で見守ることが必要」

認知症患者を家族に抱える人は、どんな思いで過ごしているのだろうか?

宇山 茂さん:もともと父は運転手なので、車が好きなんですよ。

大阪市に住む、宇山 茂さん(58歳)。2023年に85歳で亡くなった父、重美さんは認知症を患っていた。

宇山 茂さん:毎日100キロ走っているみたいで、ガソリン代が月10万円以上いっていたから、姉がちょっとおかしいって言い出して。毎日朝、車に乗って、どっかうろうろして。帰って来れなくなってうろうろして、ナビ上で大阪っていう方面を見て帰って来ている状況だったと思うんですよ。

毎日、遠方まで車で出かけていた重美さん。しかし、それには理由があった。

宇山 茂さん:何か目的があるから、徘徊じゃないんですよ、一応。何か使命感があるんじゃないですか?うちの場合は墓参りに行かないといけないっていう。

-Q.お父さんはいつもお墓のある奈良の方に?

宇山 茂さん:お墓の方に行っていましたね。奈良に行っているかどうか分かりませんけど。

茂さんはそんな重美さんのことを心配し、車の運転をやめさせました。しかし、今度は自転車に乗って出かけるようになり、とうとう行方不明に。家の近くで二度、警察によって保護され、大事には至らなかったが、そのうち一度は転倒し、けがをした状態で見つかった。父・重美さんの認知症の症状が徐々に進行する中、茂さんは大きな決断をした。

宇山 茂さん:僕も無理やって思って、会社辞めた、そこで。会社辞めて、もう介護するわって言って。

-Q.お父さんが理由でお仕事を辞めた?

宇山 茂さん:辞めました。辞めて、(父を)ずっと見ていました。それから1年半くらいしてがんになったのかな。最後の半年間くらいしんどかったですね。動けないし、ほっといたら何しよるか分からないし、認知症も進んできているから。あれはもう二度としたくないですね。自分の子供にはさせたくないです。

茂さんはたびたび行方不明になる父を見て、これ以上人に迷惑はかけられないと仕事まで辞めて介護に専念することにしたのだ。しかし専門家は、家族だけで抱え込まず、地域で見守る体制作りが必要だという。

認知症介護研究・研修 東京センター 研究部長 永田久美子さん:ご家族がとても忙しかったり、精神的に大変でゆとりのある声かけなんてできないっていう方が多いと思う。家族だけでがんばらないで、地域の人が見守ってくれるようになると、ご家族も解放されるようになりますので。家族の肩の荷が下りて表情も和らげば、それが本人にとっての安心とか安定にもつながっていく。

およそ3600万人、人口の29%を65歳以上の高齢者が占める日本。 厚生労働省によると、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されている。行方不明者も増えることが予想され、警察による捜索活動に終わりはない。

地域全体で見守っていく取り組みの一つとして「みまもりあいステッカー」というものがある。 社団法人セーフティネットリンケージが行うサービスで、入会金2000円を支払って登録すると小さな「緊急連絡ステッカー」がもらえるので、それを服や靴などに貼りつけて使います。 ステッカーを身に着けた行方不明者を見つけた人が、ステッカーに記載されたフリーダイヤルの番号に電話をかけて、IDを入力すると、家族などの緊急連絡先に自動的につながるようになっている。ステッカーに個人情報を記載する必要がないため、個人情報を守りながら利用できる点もメリットだ。

認知症の方の問題は、本人の家族や警察だけでなく、社会や地域の問題だという意識を一人ひとりが持つことも大切だ。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年2月27日放送)