20年以上、ソーシャルワーカーとしてアルコールやギャンブル、DV、痴漢、盗撮、小児性犯罪など、さまざまな依存症の問題に携わってきた精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さん。

著書『子どもへの性加害 性的グルーミングとは何か』(幻冬舎新書)では、グルーミング(性的な行為を目的に、子どもを手なずけること)や小児性愛着障害の本質に触れ、その手口や被害者の実態、再発を食い止める治療プログラムなどに迫っている。

子どもは被害を認識できないこと、加害者によってどのような方法で口止めされるのか、そして加害者は被害にあう子どもの容姿は問わないこと。今回は、この3つの観点から一部抜粋・再編集して紹介する。

知らないうちに被害にあっていることも

成人への痴漢やレイプなどの性暴力と違い、子どもへの性暴力においてもっとも特徴的なのが、「被害者である子どもは被害をすぐに認識できない」という点です。

グルーミングの被害者である子どもが語る言葉でよく耳にするのが、「何が起こっているのか、わからなかった」というものです。

性交に関する知識や、男女の体の仕組みの違いについてもまだ知識のない子どもにとっては、自分の体を性的に消費される、加害者の性器を見せられる、裸の写真を撮影される…などの出来事に直面しても、何が起こっているのか状況を即座に把握できません。

これは男女ともにいえることです。

ジャニーズ事務所の性加害問題が取り沙汰されていますが、そのうち中学校1年生のときに被害にあった男性は、それまで性体験がなかったため当時はとても困惑し、自分の身に何が起こっているか理解できなかったことや、体が硬直してどう反応をしたらよいのかわからず、とりあえず寝たふりをしたという趣旨の発言をしています。

さらに子どもの場合、知らないうちに被害にあっていることもあります。

2017年2月、自然体験ツアーなどを主催するキャンプ教室の添乗員が、子どもが寝ている間を狙ったり、薬を塗るふりをしたりしてわいせつな行為をし、その一部始終を動画撮影したことで、男児ポルノ撮影グループが摘発される事件がありました。

このグループメンバーの所持品からは、児童ポルノ画像や動画が10万点以上も押収され、被害児童は4〜13歳の168人にものぼったという報道もあります。

これによれば、そのほとんどが被害に気づかず、たとえ性被害にあった自覚があっても「恥ずかしくて親に言えなかった」と話す男児もいたそうです。

時間経過後に「あれは性暴力だったんだ」

被害者が自分の身に起きたことを「性被害だ」と認識しづらいことは、アンケート調査からも明らかになっています。

性被害者支援に取り組む一般社団法人Spring が2020年に公表した「性被害の実態調査アンケート」では、被害後すぐに「被害」だと認識できなかった人は6割に及び、被害の認識までにかかる年数は平均7.48年だったそうです。

約7年半というのは、小学校1年生の児童が中学校2年生になるほどの長い年月です。幼い頃の経験を「あれは性暴力だったんだ」と思春期になってようやく認識する、というわけです。

この調査を分析した上智大学准教授の齋藤梓さんは、「顔見知りの人からの被害だと、『見知らぬ人から突然襲われる』というイメージと合致せず時間がかかることもある」と朝日新聞の取材記事でコメントしています。

それまでゲームを一緒にしていたやさしいお兄さんから突然性的な被害を受けた子どもは激しく混乱し、被害を被害と認識するまでにとてつもない年月がかかる…これもグルーミングのおぞましさといえるでしょう。

性加害と口止めはセットで行われる

性被害にあった子どもが「あれは被害だったんだ」と認識するまでの時間の長さについて触れてきました。しかし、被害を認識した後もPTSDなどの後遺症や、さまざまな葛藤に悩まされ、周囲の大人や身近な友人に相談できるまでには相当の時間がかかるといわれています。

先のSpringによる調査では、「挿入を伴う被害」にあい、家族や友人やパートナーなど身近な人に被害を打ち明けた人は63.5%で、初めて被害を打ち明けるまでかかった年数は平均5〜6年だといいます。

しかし、これはあくまでも平均値です。最短は1年以内、最長は52年とかなりの幅があることも留意すべきでしょう。3〜4割の人は、調査の段階では、身近な人にも被害を打ち明けていない状態だったというわけです。

また、被害にあった年齢が6歳までの場合、身近な人に被害を打ち明けるまでに「11年以上経過している」と回答した人は4割強でした。

前述のとおり、子どものグルーミングにおいて特徴的なのは、性加害と口止めがセットになっている点です。

体が生理的な反応をしても性的同意の証ではない

成人女性への性加害でも、「ほかの人に話したら、裸の写真をバラまくぞ」などといった脅迫行為があることはよく知られています。

それでも、成人ならば自己の判断で警察に被害届を出したり、しかるべき支援機関につながることができます。

しかし、まだ幼い子どもは、被害にあったことを周囲に語るボキャブラリーも乏しく、ましてや自分で被害届を出したり、相談機関を調べることも困難です。

さらにグルーミングでは、加害者は子どもとの信頼関係を築いたうえで性加害に及びます。

子どもにとっての「やさしいお兄さん」から、「ふたりだけの秘密だよ」「バレたら別れさせられるよ」「これは愛しているからだよ」と口止めされたり、加害者とあたかも恋愛関係だったかのように思い込まされていることも少なくありません。

もちろん「これは純愛だ」というのは、加害者の認知の歪みに過ぎないのですが、加害者は子どもの性的な経験の乏しさを逆手に取って、自らの性的な歪んだ価値観を巧妙に埋め込んでいきます。

被害者本人の口からも「あれは性暴力じゃないのでは」「あのおじさんは、ああいう愛し方だったんだ」と、加害者をかばうような言葉もしばしば聞かれるのです。

第二次性徴期を迎えた子ども、とくに男児の場合、性被害にあっている最中にも体は生理的な反応を示すケースも少なくありません。

勃起や射精をしたり、外部の刺激に対して体は反応してしまうわけですが、これらはもちろん性的同意の証ではありません。

罪悪感でいっぱいになり口を閉ざす

生理的な反応と「つらい」「嫌だ」という気持ちは切り離して考えるべきです。

子どもは「これは悪いことをされているんだ」とうすうす理解しながらも、体が生理的な反応をしてしまったことで、「ここで快感を覚えてしまう自分はダメな人間なんだ」「実は自分もこういう性的接触をどこかで望んでいたのかもしれない」などと罪悪感を覚えてしまいます。

また加害者は、追い打ちをかけるように「こんな悪いことをしているとママが知ったら、きっと悲しむね」などと子どもに罪悪感を植えつけ、被害者への口止めを強固なものにしていきます。

幾重もの罪悪感でがんじがらめになった子どもは、「自分はきっと悪いことをされていたはずだけど、自分だって感じていたのだから共犯だ」「だから被害を訴えられない(訴えるべきではない)」と考えるようになり、さらには「自分ももしかして望んでいたのではないか」などと自責の念にかられ、被害について口を閉ざすようになるのです。

男児の性被害は表に出にくい

性被害は、性別にかかわらず表に出づらい犯罪ですが、男児への性被害は女児に比べて見過ごされ、被害を訴えづらい側面が大いにあります。

その背景にあるのが、ひとつは刑法の問題です。

日本では、明治時代に制定された「強姦罪」で、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」と規定されていました。

強姦罪では、女性に対して性交(姦淫)をすることだけに処罰の対象は限られていました。つまり被害者が女性の場合のみ強姦罪は適用され、男性の被害者は法律上「なかったこと」にされていたのです。

その後、2017年に強姦罪が「強制性交等罪」に改められ、被害者の性別を問わず、加害者は重く処罰されるようになりました。男性の性被害について考えるとき、法の枠組みの影響も少なくないように思えます。

次に社会的な規範です。これまでは「性被害者=女性」という風潮が強く、「男性は性被害にあわない」という偏った考えが根強く存在していました。

たとえ男性が性被害にあっても、結果的に「たいしたことない」と言われて被害を矮小(わいしょう)化されることも少なくありません。

さらに被害者自身も「こんなのよくあることだ」「自分だって望んでいた」「こんなので騒ぐなんておかしい」と自分に言い聞かせ、やり過ごす…というケースも見受けられました。

容姿の良し悪しではなく「加害のしやすさ」

その裏には、「男は強くあらねばならない」「弱音を吐いたらいけない」という「男らしさの呪い」も存在しているように思えます。

被害を認めることが、自分の弱さを認めることになると感じてしまうと、「男らしく、強くあらねばならない」という刷り込みのもとでは、どうしても被害を認識しづらくなります。

また、加害者が年上の女性だった場合には、たとえ周囲に相談しても「お前はラッキーだったな(笑)」「うらやましいよ」などと言われて被害を矮小化され、やがて自分でも「あれは性被害だった」と認識しづらくなるというケースも見られます。

当然ながら加害者が女性でも男性でも、子どもへの性暴力であることには変わりありません。

男児が被害にあった場合、「男性は性被害にあうわけがない」「あったとしても傷つくはずがない」「傷ついたからといってそれがどうした」という三重の偏見に苦しむことになるのです。

ときに男児を持つ親からも、「被害にあったのはイケメンだったから」「うちの子はそんなに容姿がよくないから大丈夫」という声が少なからず聞かれます。

しかし、小児性犯罪者がターゲット選びの基準にするのは容姿の良し悪しではなく、「いかに加害がしやすいか」です。

家や学校に居場所がない、誰からも褒められず自己肯定感が低い、自分は価値がないと思っている…いわば「こころが弱っている」子どもに的を絞って、加害者が時間をかけてグルーミングしていくことは先に述べたとおりです。

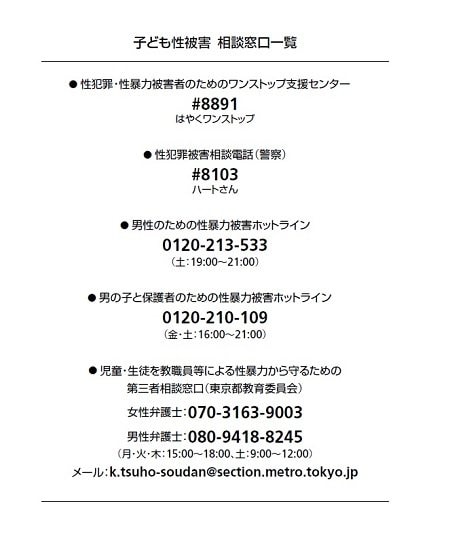

政府は一連の問題を受け、2023年9月に男性や男の子と保護者対象の電話相談窓口を開設しましたが、被害にあってから子どもが被害を訴えたり、声をあげること自体がとても難しい点に鑑みると、被害の実態とのズレは否めません。

「男の子は性被害にあわない」「イケメンじゃないから大丈夫」

まずはそんな大人たちの思い込みを変えること、これこそが子どもたちの性被害を減らすための第一歩だと思います。

斉藤章佳

精神保健福祉士・社会福祉士。大船榎本クリニック精神保健福祉部長。大学卒業後、アジア最大規模といわれる依存症回復施設の榎本クリニックでソーシャルワーカーとして、アルコール依存症をはじめギャンブル、薬物、性犯罪、児童虐待、DV、クレプトマニア(窃盗症)などあらゆる依存症問題に携わる。専門は加害者臨床で、現在までに2500人以上の性犯罪者の治療に関わる