健康のために筋トレを始めたいけれど、何をすればよいかわからないという人もいるだろう。

筋肉研究の第一人者である東大名誉教授の石井直方さんは、「スロースクワット」こそ、老若男女誰にでもおすすめできる筋トレだと断言する。

筋肉の研究をしながらボディビル選手としても活躍した石井さんは、2度がんに罹患し、抗がん剤治療や大手術を経験。過酷な闘病生活乗り切ることができた秘訣が、「スロースクワット」だったという。

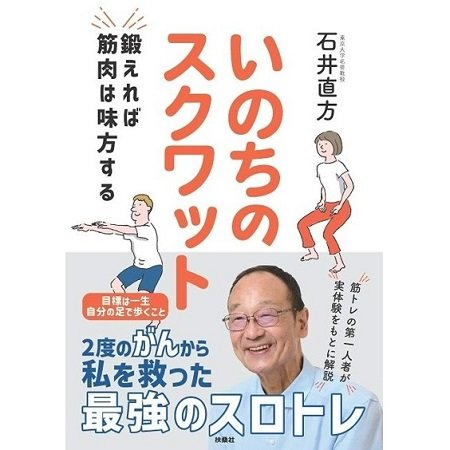

石井直方さんの著書『いのちのスクワット 鍛えれば筋肉は味方する』(扶桑社)から、一部抜粋・再編集して紹介する。

がんを克服できたのは“貯筋”のおかげ

私は、2種のがんを立て続けに体験しました。

最初のがん宣告は2016年、「悪性リンパ腫」(ステージ4)と診断されました。この時は半年にわたる3回の入院を経て、なんとかがんを克服することができました。

2回目は2020年。夏の終わりに再びがんが見つかりました。今度は「肝門部胆管がん」(ステージ2~3)でした。

肝臓の右側3分の2を切除。あわせて、肝外胆管は肝門部から膵管との合流部までを胆のうとともに切除し、小腸を用いて胆管を再建しました。

同年11月退院。幸いにも経過は順調で、2021年に入ると、大学に戻ることができました。

この2度の闘病生活の間、私は入院中もスクワットを行ってきました。

正確にいえば、スクワットを始めたのは悪性リンパ腫の1回目の入院生活ののち、体力の衰えを実感してからのことになります。

77~78キロあった体重は、がんによって一時は63キロまで激減しました。とりわけ筋肉が落ちて、それまでに鍛えてきたものを全部なくした感覚でした。

自身の衰えに愕然とし、このままではいけないと、その後の入院生活や2度目のがんの手術前後にも、病室や無菌室で、体を動かせる機会があれば、スクワットを続けてきたのです。

2つのがんをなんとか乗り越えて、平穏な日々がようやく戻ってきました。いま振り返ると、こうして元気で生きていられるのは、第一には主治医の先生をはじめ多くの医療スタッフの方々の最適な治療と支援のおかげですが、これまで培ってきた体力・筋力がもうひとつの大きな要因になっていると感じます。

若い頃はボディビルダーとしても世界選手権に出ましたし、その後も体を鍛え続けてきました。その貯金(貯筋)がものをいったのでしょう。

本書の打ち合わせの最終段階で、担当編集者から「今回の本のタイトルは『いのちのスクワット』ではいかがでしょうか?」との提案を受けました。

なるほどと思いました。私の行ってきたのは、まさに「いのちを守るスクワット」だな、と。

筋肉を維持することでがんに対抗できる

私は半生をかけて筋肉研究に打ち込んできました。人からは、いつしか「筋肉博士」と呼ばれるようになりました。

最新の研究で、がんを移植したネズミの寿命が筋肉によって左右されるという実験があります。

がんを移植したネズミは、そのままにしておけば筋肉がみるみる萎縮して死んでいきます。しかし、筋肉を増強する薬物を与えて筋肉が減らないようにすると、ネズミの寿命は著しく延びました。

つまり、がんになっても、筋肉をしっかり維持できれば長生きできる可能性があるのです。まさに筋肉はいのちに直結するというわけです。

このような研究があることも知っていたので、入院中も筋肉を少しでも落とさないようにしようというモチベーションが持続しました。

実際に、入院中のスクワットは、まさしく私のいのちを支え続けたといってもいいすぎにはならないと思います。

こうした私自身の経験が、同じような境遇に陥るかもしれない方々にとっても助けとなるのではないか。

本書に私自身のがん体験を詳しく書かせていただいたのも、読者にとって少しでも参考になることがあればという思いからでした。

2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなる時代に私たちは生きているからです。

「筋トレとは、人類の存在を守る知恵」

しかし同時に、がんは脇役にすぎないということを最初に強調しておかなければなりません。

「人生100年時代」といわれるように、この超・超高齢社会を、健やかに、そして活動的に生き抜くための有力な手立てとして、私は常々、筋力トレーニング(筋トレ)の重要性をお伝えしています。

最近のラジオ番組のインタビューで、「石井先生にとって、筋トレとは何ですか」と、真正面から聞かれたことがありました。

私はそのとき、「筋トレとは、人類の存在を守る知恵です」と答えました。

世の中が便利になると、生活のために筋肉を使う必要がなくなってきます。しかし、そのまま筋肉を使わずにいると、筋肉はどんどん衰え、やがて健康上のさまざまな不都合が生じます。

これは人類社会の抱える矛盾のひとつといえます。かといって、昔の不便な生活には戻れません。そこで、筋トレで「賢く」筋肉を維持しようというわけです。

加齢により、あるいは、ふだんの生活習慣の影響によって、私たちは遅かれ早かれ老いや多くの疾患と向き合わなくてはならなくなります。

その日そのときを念頭に置いて、人を支えるための大切な知恵として、みなさんに「スロースクワット」をお勧めしたいのです。

90歳になっても効果が期待できる

スロースクワットは、ゆっくり行うスクワットです。

マシンやダンベルなどの器具を使わない、自重で行う筋トレにはいろいろありますが、なかでも自重スクワットは最も代表的な筋トレです。老若男女を問わず勧められるものです。

筋肉の量は、30歳頃がピークと考えられます。その後は加齢によってしだいに減っていきます。そして、80歳になる頃には、太ももの筋肉はピーク時の半分にまで減ってしまいます。

スクワットは、こうした加齢による筋肉の衰えに抗して、若々しい体を保ち続けるための最も有力な手段といえるでしょう。

あまり運動をしてこなかったという方や、体力に自信がないという方も、心配いりません。本書で紹介するスロースクワットなら、体力別になっているのでどなたでもできます。

高齢の方にとって、筋トレを始めるのに遅すぎるということは決してありません。

筋トレは、いくつになっても始めることが可能で、いくつになっても効果をもたらします。70歳になっても、80歳になっても。90歳代のかたも決して例外ではありません。

実際、私たちの研究でも、80歳すぎの高齢者が筋トレによって筋力を高めるだけでなく、筋肉を増やせるという結果が出ています。

しかも、筋トレは、筋力や体力を保ち続けるために役立つだけではありません。最新研究によって、いままで知られていなかった筋肉の機能が解明されつつあります。

さまざまなホルモンの分泌を促す、糖尿病を中心とした生活習慣病の予防・改善に役立つ、筋肉自体が多くのホルモン様の物質を出して、認知症やがんを予防するなどです。

壮年期のうちに始めるなら、これからの加齢による減少に対してしっかり備えることにつながります。

安全で効率がいい「スロトレ」

がんの治療中、私が病室や無菌室で行っていたスクワットも、スロースクワットでした。スロースクワットは、「スロトレ」方式で行うスクワットです。

スロトレとは、スロートレーニングの略で、私の研究室で開発した「ゆっくり動き続ける筋トレ法」のこと。ゆっくり行えば、軽い負荷(最大筋力の30%程度)でも、効率よく筋肉を鍛え増やせることが、私たちの研究で明らかになっています。

しかも、ゆっくりした動きなので安全性が高く、関節を痛めたり、血圧の急上昇を引き起こしたりするリスクがきわめて低く、体力に自信のない方や高齢者をはじめ、どなたでもでもできます。

スロースクワットは、人生100年時代を健やかに生き抜くために、私たちのいのちと健康を支えてくれる知恵である。私自身、そのように自負しています。

石井直方(いしい なおかた)

現在、東京大学名誉教授。専門は身体運動科学、筋生理学、トレーニング科学。筋肉研究の第一人者。少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」の開発者。エクササイズと筋肉の関係から老化や健康についての明確な解説には定評があり、現在の筋トレブームの火付け役的な存在。著書に『スロトレ』(高橋書店)、『筋肉革命』(講談社)など多数