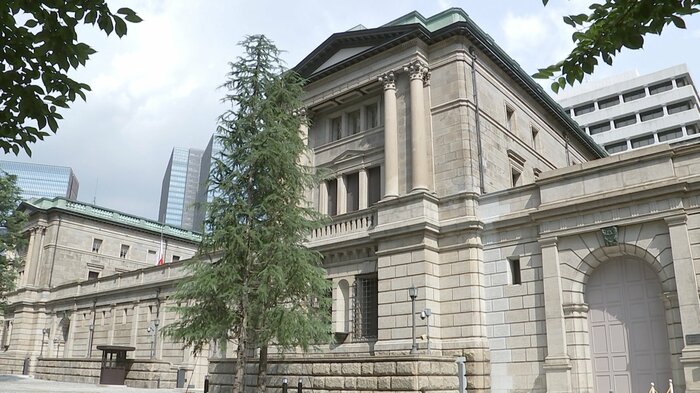

日銀は、18日から2日間の日程で、金融政策を決める会合を開く。

アメリカの利上げが打ち止め局面に入り、円相場では円高方向への反転が進むなか、どういう議論が交わされ、どんな結論が導き出されるのだろうか。

市場を驚かせた植田氏「チャレンジング」発言

日銀は、長短金利をめぐるイールドカーブ・コントロールと呼ばれる操作の運用を柔軟にし、長期金利については政策の修正を重ねてきた。前回の会合では、それまで長期金利の事実上の上限としてきた「1%」について、「めど」と位置づけ、1%の水準を超える一定程度の上昇を容認することを決めた。

短期金利をめぐっては、民間銀行が日銀に預けるお金の一部にマイナス0.1%の金利を適用する「マイナス金利」を続けているが、市場の関心は、金融緩和策を正常化して、市場に出回るお金を減らしていく「出口」に向けて、日銀がいつ「マイナス金利」政策をやめるのかに、移っている。

早期のマイナス金利解除への思惑に拍車をかけたのが、植田総裁の国会での「チャレンジング」発言だ。植田氏は、金融政策の運営をめぐり、7日の参院財政金融委員会で、「年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」と答弁した。

氷見野副総裁が、前日の講演で、金融緩和の出口について「良い結果につなげることは十分可能だ」とする認識を示したこととあわせて、市場では、マイナス金利解除への地ならしではと受けとめられたのだ。

円安基調だった外国為替市場の円相場は、円売りへの逆回転の構図が一気に強まった。

持続的な賃上げを見極める必要性

ただ、今回の会合で、日銀が「マイナス金利」解除に踏み切るとの声は一部にとどまる。

植田総裁は、物価と賃金がともに上がる景気の「好循環」に向け、来年の春闘に向けた動きを見極める必要があるとの認識を示しているが、持続的な賃上げ実現の確認には至っていないとの見方が強いためだ。

2024年度税制改正では、企業の積極的な賃上げを税制面で後押しすることが決まり、企業の間からも前向きな賃上げの表明が相次ぐなど、2024年の春闘への機運も徐々に高まってきている。他方、物価高を踏まえた10月の実質賃金は、前年同月と比べた伸び率が19カ月連続でマイナスとなった。

就業形態別の名目賃金では、金融・保険や情報通信業などで5%程度の上昇を示したが、高い賃上げがほかの業態にも広範に及んでいくかが、今後のポイントとなる。

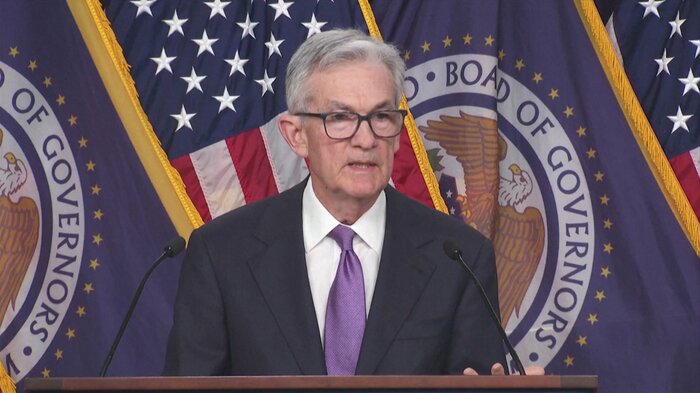

アメリカの利上げ局面は転換点に

こうしたなか、アメリカのFRB=連邦準備制度理事会は、13日、金融政策を決める会合で、3回連続で、利上げの見送りを決めた。

物価上昇が落ち着いてきたことを考慮したもので、同時に公表した経済見通しでは、2024年中に3回の利下げを行う想定を示したほか、パウエル議長は、会合後の会見で、利下げ時期についての議論が交わされたことを明かした。

市場関係者の間では、アメリカがインフレ退治のため続けてきた歴史的な利上げ局面は、事実上終了したとの見方が強まった。

この日のアメリカ債券市場では、長期金利が急低下して一時4%台を割り込み、日米の金利差が縮んだことで、円相場では、ドルを売って円を買い戻す動きが加速し、14日には約4か月半ぶりに一時1ドル=140円台の水準をつけた。

アメリカの利下げ局面と日銀のマイナス金利解除が重なった場合、ともに円高を推し進める材料として作用し、輸出企業の収益悪化を招きかねないとの見方もある。

正常化への“地ならし”は…

今回の日銀会合は、緩和からの「出口」に向け、どこまで踏み込んだ議論が行われるのか、また植田総裁が、会見でどのような表現で発信を行うのかが大きな注目点となる。

マイナス金利解除を見送った場合でも、年明けの次回1月会合以降での政策変更の可能性を探っているとすれば、市場との対話の観点から、何らかの示唆を行って、布石を打っておくことが考えられるためだ。

10年を超える大規模緩和の手じまいに向け、踏み出す動きがあるのか。賃金と物価の動向を踏まえ、「出口戦略」をめぐる発信はあるのか。年内最後の会合に、市場関係者の視線が集まっている。

【執筆:フジテレビ解説副委員長 智田裕一】