眠いときに出てしまう「あくび」。人間以外の生き物でも見られるが、なんと、イルカは水中であくびをするという。イルカの生態を調べている、三重大学の研究チームが発見した。

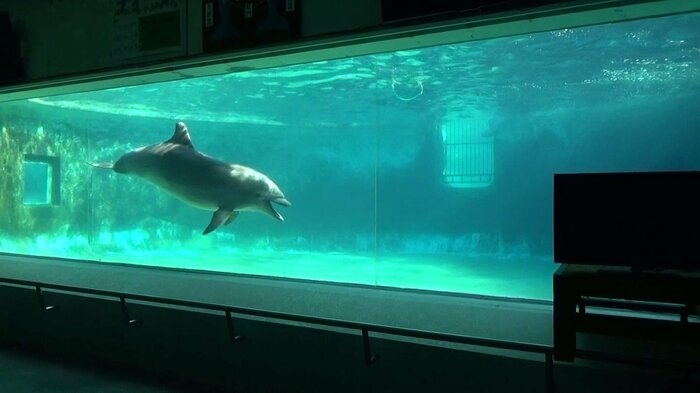

研究チームは2018年ごろ、水族館の飼育下にある「ハンドウイルカ(バンドウイルカ)」を長期間(合計で119時間)観察する取り組みを行った。そうしたところ、イルカは活発でないときに「口をゆっくり開け、最大に開けた状態をしばらく維持し、その後急速に閉める」という、あくびのような行動をしていたという。ただ、当時は飼育下のみで見られるのか、普遍的にする行動かまでは分からなかった。

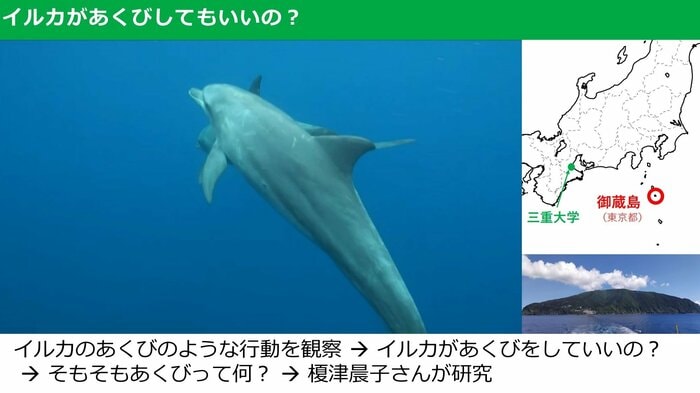

そこで、伊豆諸島・御蔵島(東京)の観光協会の協力を得て、野生の「ミナミハンドウイルカ」を撮影した1816時間の映像を分析。すると、ここでもあくびのような動きを5例確認したという。

この動きは休息していることが多い、午前中に見られたことなどから、研究チームは「イルカは野生でも水中であくびのような行動をする」と結論づけ、研究結果を2023年11月、大学の記者会見で報告した。

面白い内容だが、ちょっとした疑問も浮かんでくる。人間があくびをすると自然と呼吸をするが、イルカは水中で溺れたり、呼気が漏れたりすることはないのだろうか。研究チームのメンバーで、三重大学大学院・生物資源学研究科の森阪匡通教授に聞いた。

イルカのあくびには呼吸が伴っていない

――イルカのあくびを研究しているのはなぜ?

私はイルカの観察を20年ほど続けています。彼らはときどき眠たそうにして口を開けるのですが、あくびなら「水中で溺れないのか?」と疑問に思ったことがきっかけです。三重大学の学生だった、榎津晨子さん(現在は東京都立大学の客員研究員)も興味を持っていたので、一緒に調べました。

――イルカはどんな時にあくびをする?

基本的には眠い時ですね。イルカは半球睡眠(脳を片方ずつ休ませること)を行うので、眠くなると片方ずつ目をつぶって休みます。観察や映像の分析では、あくびをする前にこうした動きが見られました。ゆっくり泳ぐなど、活発でない状態にもなっていました。

――水中であくびをして溺れないの?

溺れてはいないようです。実はイルカのあくびには呼吸が伴っていないと考えられます。イルカは頭上に「噴気孔」という穴があります。人間でいう「鼻」で、水面に出た時にここで呼吸します。ただ、水中だと噴気孔は閉じているはずです。また、イルカの喉は口を開けても水が入らないように閉じることができます。こうした要因から、あくびをしても水を飲み込むことはないと考えられます。

覚醒状態が高まったと考えられる

――あくびをすることで、イルカにはどんな影響があると考えられる?

残念ですが、イルカの脳内や体内でどんなことが起こっているかまでは分かりません。ただ、あくびをした後に行動が活発になりましたので、覚醒状態が高まったと考えられます。また、仮説なのですが、イルカに限らず、あくびには脳の温度を下げる効果があるのではないかとも言われています。

――イルカのあくびは水族館で見ることができる?

見ることはできるかもしれませんが、非常にまれですね。私たちが水族館で観察したときは、119時間で5回でしたし、野生のイルカの分析では1816時間で5回でした。時間帯は難しいですが、午前中や夕方は可能性があるかもしれません。見られたらラッキーだと思います。

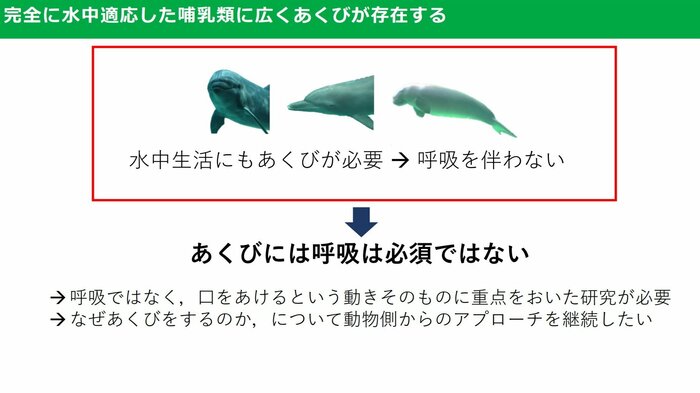

――水中であくびをする生物はイルカ以外にいるの?

水族館にいる生物だと、ジュゴンなどでよく見られます。ジュゴンもイルカも祖先は陸上に住んでいたと考えられるので、水中であくびをする行動が残ったのは、あくびの重要性を示しているのではないでしょうか。

あくびの新たな発見になるかもしれない

――研究成果はどんなことに活用できそう?

あくびの研究はまだまだ進んでおらず、以前は呼吸をして酸素を取り込むことで、覚醒するという効果があると言われてきました。ただ、近年はそうではないという説も出ています。イルカのあくびには呼吸が含まれていないと考えられるので、あくびをする動作自体が重要であれば面白い発見につながるかもしれません。

――イルカのあくびに関連した、今後の目標は?

陸上生物とイルカであくびに違いがあるのか、何が起きているのかを調べたいですね。イルカのあくびは頻度が低いために細かな分析ができていないので、調べられることはたくさんあると思います。

イルカのあくびを目撃するのは難しそうだが、あくびをする生物はほかにもいるという。水族館で眠そうな生き物を見つけたら、口元に注目するのも楽しみ方のひとつかもしれない。