26日、東京・上野の宝石店に3人組が押し入り、ショーケースをバールのようなもので破壊して、商品を奪おうとしたが、“さすまた”を持った従業員に抵抗され、犯人らが逃走した強盗未遂事件が発生した。

上野周辺では、今年3月、4月と立て続けに貴金属店を狙った強盗事件が発生しており、今回被害にあった店舗でも警戒を強化していたという。

闇バイト?計画性と稚拙さ

今回の犯行については、闇バイトを利用した犯罪グループによる犯行の可能性がある。

犯人らはあらかじめ店舗の下見をしていたとの報道があるほか、犯行に使用した白色バイクに青色の紙のようなものを貼り、バイク自体の色を細工し、逃走時の捜査をかく乱する意図が見えるなど、それなりに計画性が垣間見える。

一方で、“さすまた”を持った従業員に抵抗され、慌てふためき、逃走時には犯人の一人が逃げ出す様子を見て他の犯人2人も追随するなど、犯人側の連携不足も垣間見え、“稚拙さ”がうかがえる。

また、被害店舗のある通りは防犯カメラが多数設置されており、人通りも少なくない。実行犯が検挙されるのは時間の問題だ。それでも犯行を行う手口は、闇バイトを“使い捨て”として利用する最近の犯罪グループによる強盗の手口と類似性が見える。

なぜ強盗犯を撃退できたのか

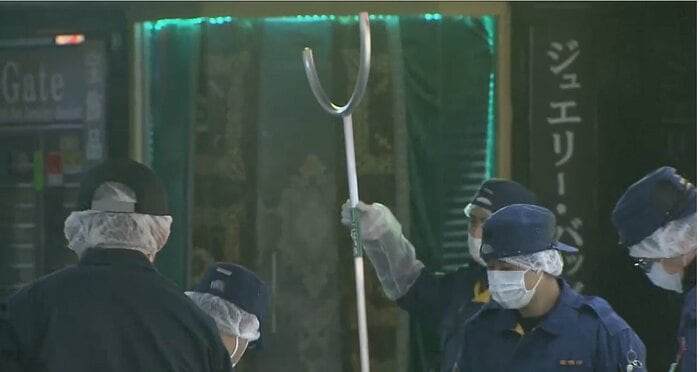

今回、被害店舗の従業員が“さすまた”で即座に応戦したことで、犯人らは被害店舗に押し入った直後、逃げるように店舗から出てきている。

被害店舗では上野で強盗が頻発したことを受け警戒を強め、“さすまた”を用意していたという。

“さすまた”で対応した従業員は大柄であり、犯人らは“さすまた”の使用に怯んだというよりは、従業員の迫力に怯んだ様子であった。また、他の従業員が犯人らのバイクを押し倒し、バイクでの逃走を妨げていた。

昨今の治安情勢を受け、“さすまた”を店舗内に用意し、即座に使用できる状態においていた防犯意識の高さが強盗の撃退に繋がったのは言うまでもない。

一方で、“さすまた”の使い方は間違えれば、簡単に相手に奪われる。

さすまたの正しい使い方

筆者は、企業や学校などの教育現場向けに、さすまたを用いた防犯訓練を行っている。その際、犯人役をやってみると意外にも簡単にさすまたを奪うことが出来るほか、ほとんどの被験者はさすまたで犯人を取り押さえることに失敗してしまう。

今回の事件の映像を見てみると、従業員は刺股を振り回して犯人を叩いているように見える。従業員の迫力と大柄な体格を活かすことで今回は撃退できたが、本来の刺股の使い方は違う。

さすまたは江戸時代、暴れている犯罪者を確保するために作られた道具である。相手に“突き”のような形で牽制し、必要に応じ相手の首元と脇の下にU字の先端部分を差し込んだりして押さえつけたり、膝裏にさすまたを当て込み、跪かせるような形で使用する。(他にも多くの使用方法がある)

仮に使用に躊躇したり、犯人の腹部部分をU字の先端で抑え込もうとすると、犯人に先端を掴まれ、抑え込む力を他の方向に逃がされることで、逃げられたり、簡単にさすまたを奪われてしまう。

北海道警の資料でも、「刺股だけで相手を長時間にわたり押さえ込むことは基本的にできない」としており、「単独で刺股を使う場合や腕力に自信がない場合は、無理をして相手を取り押さえるより、牽制をうまく利用しながら、その場にいる人を逃がす時間を稼いだ方がよい」と示しており、基本的には相手を牽制するための道具と考えた方がよい。

また、今回のケースでも仮に体格のよい犯人がいた場合、抵抗できると犯人が思えば、凶器で殴りつけてくるほか、咄嗟のもみ合いで従業員が受傷する事態も容易に想定できるため、注意が必要だ。

増加する強盗事件、徐々に店舗襲撃型に移行か

今年1月に東京・狛江市で起きた強盗殺人事件を契機に、全国的に闇バイトによる事件が相次いだ。

実際、犯罪統計資料の『刑法犯罪種別“認知・検挙件数・検挙人員”(2023/1~2023/9)』 によれば、強盗事件に関して明確に増加の傾向が見られている。

強盗事件の認知件数は1036件(前年比+22.6%)で、検挙件数は876件(前年比+17.4%)、検挙された人員数は1124人(前年比+31.5%)検挙された少年は229人(前年比+63.6%)と、いずれも増加している。

特筆すべきは、少年の検挙人員数で、前年に比べ+63.6%と極めて深刻な増加率となっており、その背景には、闇バイトの存在があるのは言うまでもない。

また、最近の強盗事件は、高齢者宅などを狙った一般家庭を狙う強盗ではなく、確実に金目のものがある貴金属店などの店舗襲撃型へと移行してきている。貴金属店などは、店舗における防犯対策を念入りに行う必要がある(当然、一般家庭でも防犯対策は必須である)。

必要な防犯対策は、「地域単位」の防犯体制

各店舗における防犯対策では、強化ガラスを活用したショーケースや、高額商品が陳列されたショーケースなどに大きな破損が発生した場合に、自動で警報機や非常灯が作動するシステムの導入、さすまたなどの防犯資機材の配置などの対策がある。各店舗で自主的に防犯対策を進めていく必要があるのは言うまでもない。

一方、視座を高くすれば、商店街や地域単位で強盗などの凶悪犯罪に対し、極めて高い防犯意識があることをコミュニティとして示し、犯罪グループに容易に強盗が成功しないと思わせる“抑止力”が必要だ。

例えば、広報活動に加え、警察と商店街が連携したパトロールといった“見せる警戒“が必要だ。

また、“下見を思わせる不審者”などの不審情報の商店街内での即時共有、情報連携も重要だ。

これまでの強盗事件でも、下見が行われるケースが多く、“今思い返せばそうだった”というケースが少なくない。不審情報に関して、自店舗だけではなく地域単位で即時共有するべきであり、そのための仕組み作りが必要だ。

また、これまでの事件でも、被害店舗が対応して、他の店舗がすぐに駆け付け対応した事例はなかなか見られない。防犯や事件への対応に際し、店舗ごとに独立して行うのではなく、商店街単位で連携を進める必要があり、そこには防犯のための資機材を使ったトレーニングやインシデント対応訓練、防犯セキュリティアセスメントやナレッジ共有などが含まれる。

例えば、地域との防犯連携を担当する“地域防犯担当”といった役職を地域内の各店舗で決め、当該担当者に地域内連携を担当させるといった取り組みも考えられる。

店舗として独立して対策するのではなく、地域で防犯対策を行うことが、より高い防犯の実現に寄与するだろう。

通常、年末年始に向け強盗をはじめとした犯罪が増える傾向にある。是非、今一度“防犯対策”について再考してほしい。

【執筆:稲村悠・日本カウンターインテリジェンス協会代表理事】