秋になり暑さも軽減され、運動しやすい季節になってきた。

この季節に「ランニング」を始めてみたり、再開させる人もいるかもしれない。

ただ始めるとなっても、困難なのは続けること。

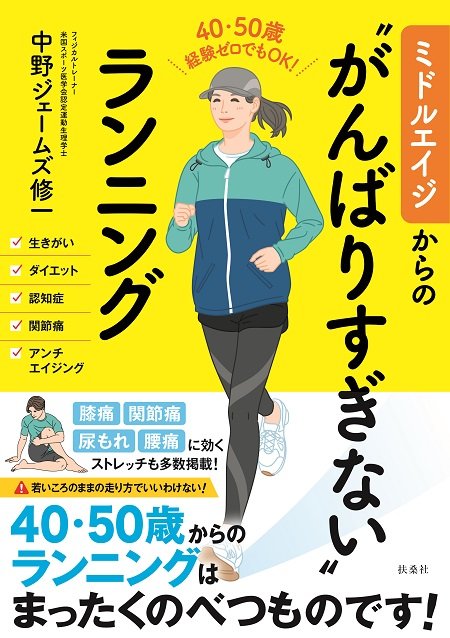

フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんの著書『ミドルエイジからの“がんばりすぎない”ランニング』(扶桑社)から、ランニングを始める際の心構えについて一部抜粋・再編集して紹介する。

まずは「がんばりすぎない」こと

健康維持のため、ダイエットのため、リフレッシュのため、さあがんばろうとランニングを始めてみたものの、いざ走りだすとキツくて長くは続けられなかったという経験がある方もいるかもしれません。

運動不足のランニング初心者が、いきなり何十分も、何キロも走り続けるのは難しいと思います。

学生時代に運動部だったという人でも、社会人になってミドルエイジになるまで運動から離れていれば、当然、かつてのように走ることはできません。

そもそも走るための筋力が不足しているから、無理して走り続けると、股関節や膝の関節などに過度な負担がかかりケガをする恐れもあります。

ランニングは、着地の際に体重の約3倍の衝撃が脚にかかるともいわれています。

運動不足で筋力がおとろえた脚で、若いころよりも脂肪をたくわえた体を支えるのは、なかなか大変な作業であることを認識しておきましょう。

まずは、はやる気持ちをおさえて、がんばりすぎないことが大切です。

はじめは「ウォーキング」でもOK

これからランニングを始めよう、久しぶりにランニングを再開しようと思っているみなさんにアドバイスがあります。

それは、ランニングをしていて苦しくなったら歩けばいいし、まずはウォーキングから始めてもOKということです。

運動による健康効果は、継続することで得られます。残念ながら1日、2日ランニングをしたところで、体に大きな変化が起こることはありません。

そして、継続するにはランニングをする時間を楽しいものにすることがなによりも大切です。

キツいなと感じているのに無理して走り続けると、そのときはスッキリするかもしれませんが、「疲れた」「嫌だ」「苦しい」「脚が痛い」といったネガティブな感情が記憶に色濃く残ってしまいます。

それを繰り返しているうちに、ランニング自体が嫌いになってしまうでしょう。

はじめのうちはウォーキングだけで構いません。ウォーキングをしていて、ちょっと走ってみようかなという気持ちが湧いたら、少し走ってみましょう。

それでも無理は禁物です。

キツくなったら歩いて、また走りたくなったらランニングに切り替える、それを繰り返しながら、徐々に走る距離を伸ばしていけばいいのです。

「走らなければいけない」という気持ちを捨て、「走りたい」という気持ちを大切に育てていきましょう。

ランニングは片足ジャンプの繰り返し

「最初はウォーキングでOK」といわれても、そもそもランニングとウォーキングの違いとは何なのでしょうか。

スピードの違いだと思う人がいるかもしれません。

まずは歩く動作と走る動作の違いについて、少し説明したいと思います。

歩くことと走ることの最大の違いは、 空中に浮いている時間があるかないかということです。

歩く動作はつねに左右どちらかの足が地面についています。

一方の走る動作は、簡単にいうと片足でのジャンプの連続です。

ランニング中にジャンプを意識することはないかもしれませんが、片方の足で地面を押す力を利用して体を浮かせ、空中で前後の足を入れ替え、片足で着地することを繰り返しています。

速く走るためには、いかに地面から得られる反発力を効率よくスピードに変えるか、接地時間を短くして空中にいる時間を長くするか(その間にできるだけ距離を移動する)といったことが求められます。

片足ジャンプの繰り返しだといわれると、運動不足の状態でランニングを始めたときに、キツいのは仕方がないことだと思えるのではないでしょうか。

今、この場で片足ジャンプを30分続けましょうといわれたら、ハードなことだと思いますよね。

長時間、長距離にわたって片足ジャンプを繰り返すには、体を支え続ける下半身の筋力が必要になります。それは継続的にランニングを続けることでつくものです。

ウォーキングと散歩は違う

下半身の筋力が不十分な状態で無理をすると、ケガのリスクが高まってしまうので、ランニングをしていてちょっと脚がキツいなと感じたら、無理せずに歩いてしまいましょう。

しばらくの間は、走るよりも歩いている時間のほうが長くなるかもしれませんが、まったく気にすることはありません。

運動習慣のなかった人であれば、歩くだけでも、継続していれば下半身の筋力はアップしていきます。ウォーク&ランを繰り返し、少しずつ走る距離を増やしていけばいいのです。

1〜2カ月も続けていれば、筋力が底上げされ、心肺機能も向上し、自然と走れるようになってくるでしょう。

ですが、注意が一点だけ。

ランニングはまだ自分には早そうだから、ウォーキングからスタートしようとした際、ウォーキングは散歩とは違うことを頭に入れておきましょう。

ウォーキングと散歩の違いは、歩幅と呼吸です。

ウォーキングの歩幅は散歩よりも広く、だいたい身長の45〜50%が目安となります。普段歩いているときよりも、大股で歩くことを意識してみてください。

歩幅を広げるコツは、背すじを伸ばしてアゴを引いて視線を少し遠くに向けること、それから足を前に出すことよりも後ろ足で地面を蹴るように意識することです。

猫背で下を向いて歩くと歩幅は狭まり、とぼとぼ歩きになりがちです。

また、後ろ足で地面を蹴ることを意識すると、自然と軽い前傾姿勢がとれて歩幅が広がりやすくなります。

「ややキツい」がウォーキング

歩幅が広がると、自然と歩くペースは速くなります。散歩のときとは異なり、息が軽くあがってきます。このときに気をつけたいのは、息切れしないペースで歩くことです。

主観的運動強度という指標があるのですが、この指標で「ややキツい」に相当する強度(散歩の場合は非常にラクである〜かなりラクであるに相当)で、歩くことが一つの基準になります。

運動経験が少ない人は、自分が歩いている速度が「ややキツい」なのか「キツい」なのか「ラ

クである」かの判断が難しいかもしれません。

しかし、最初はそういう状態でもウォーキングを続けているうちに感覚が研ぎ澄まされていくはずです。

一つの判断基準としては、ウォーキング中に気持ちよく鼻歌が歌えたり、誰かとおしゃべりができている場合、それは散歩ペースです。一緒に歩いている人と笑顔で会話のキャッチボールができなくなってくるペースが「ややキツい」ウォーキングに相当します。

全く会話ができない状態だと歩くスピードが速すぎるので、ペースをおさえる必要があります。

この「ややキツい」ペースでウォーキングを続け、持久力が高まってくると、おのずと歩く速度が向上していきます。そして、ある程度のスピードに達すると、ウォーキングを続けるよりもランニングに切り替えたほうがラクという境界線が訪れます。

一般的に、時速7キロ(1キロ約8分34秒のペース)がその境界線とされています。この段階に達したら、軽く走ってみましょう。

もちろんランニングに切り替えたからといって、急に速度を上げる必要はありません。

ウォーキングの延長と捉えて、時速7〜8キロ(1キロ約8分34秒〜7分30秒のペース)を目安にし、ランニングに慣れていきましょう。

中野ジェームズ修一

米国スポーツ医学会認定運動生理学士、スポーツモチベーション最高指導責任者、フィジカルトレーナー協会(PTI)代表理事