福岡県で10年以上、生息が確認されていない「希少昆虫」が2023年9月、福岡市内で見つかったという。その昆虫とは一体何なのか?昆虫に詳しい九州大学総合研究博物館の丸山宗利准教授に松尾幸一郎アナウンサーが教えてもった。

絶滅危惧種のハマスズ12年ぶりに発見

福岡市内で発見されたのはコオロギやスズムシに似た希少昆虫だという。向かったのは福岡市東区。その場所というのが、海!

九州大学 総合研究博物館・丸山宗利准教授:

その珍しい虫は、海岸にいるんですよ

訪れたのは福岡市東区の三苫海岸。ここで発見された昆虫の正体は?

九州大学 総合研究博物館・丸山宗利准教授:

「ハマスズ」という虫です。福岡では、絶滅危惧種に指定されていて…

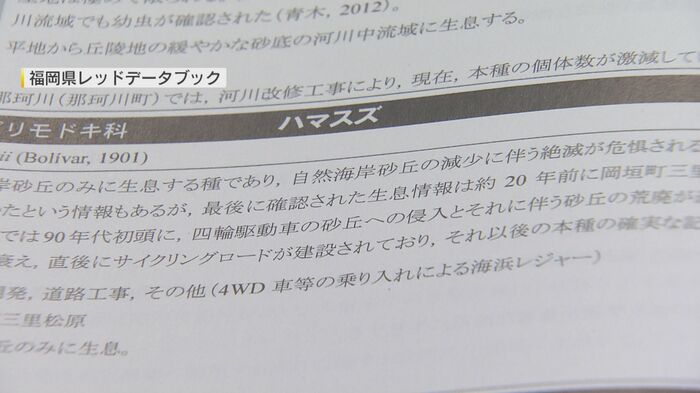

発見されたのは、福岡県が絶滅のおそれのある野生生物についてまとめたレッドデータブックに載る絶滅危惧種のハマスズ。2011年に、福岡市東区の海の中道周辺で確認されて以来、実に12年ぶりにこの三苫海岸で発見された。

9月上旬に発見された数はなんと数百匹、大量に発生しているというのだ。

九州大学 総合研究博物館・丸山宗利准教授:

草の間の砂地にいるので、非常に小さいんですよ。そこで砂の色によく似ているんですよ。敵に狙われないようにカムフラージュしているんです

ハマスズは、強い日差しを避けるため海岸に生える草の間の砂地にいることが多いそうだが、周りの砂と同じ色のため非常に見つけにくいという。

スタッフ総出で探すが、なかなか見つけられない。この場所で大量発生したとはいえ、絶滅危惧種。簡単には見つからないのだ。

発見!しかしカメラで捉えられず…

そんな中、松尾幸一郎アナウンサーが「えっ、何かいま、跳ねましたよ。いたかもしれません」と何かに反応。そして「ちょっと待って下さい。先生、コレ違います?」

九州大学 総合研究博物館・丸山宗利准教授:

そうです、そうです、コレ

ついに発見。しかし…

カメラマン:

どれ、どれ、どれ?全然わからん

松尾幸一郎アナウンサー:

同化しているんですよ

九州大学 総合研究博物館・丸山宗利准教授:

ちょうどこの下辺り、いま動きましたよ

松尾幸一郎アナウンサー:

あーー、あーー、逃げた!

発見したが、小さすぎてカメラで捉えることができなかった。しかも、素早くジャンプして逃げられてしまった。

捕獲し撮影成功!7mmの小さな昆虫

そこで今度は、捕獲して撮影することに。砂浜での悪戦苦闘の末、見事、捕獲に成功。貴重なハマスズの姿を捉えることができた。

砂にも紛れる茶色の斑模様に長い脚。体長は僅か7mmという小さな小さな昆虫だ。

ハマスズは、きれいな砂があって、そこで豊富な植物が生えているところに生息しているという。自然豊かできれいな海岸にしか生息しないというハマスズがどうして、三苫海岸で大量発生したのか?

九州大学 総合研究博物館・丸山宗利准教授:

おそらくこの辺も一時は、草が刈られたりとか木が切られたりとかあったと思うが、徐々に自然が戻って、ハマスズが増えた可能性もある。この虫を通して、この海岸はとても貴重だということを多くの人に知って頂ければと思います

今回のハマスズの発見は2024年度に予定される福岡県のレッドデータブック改訂に大きく影響するという。

福岡県保健環境研究所・中島淳専門研究員:

今回見つかった場所は、初めての発見になるので、これは貴重な情報だったということになります。情報がないと、守ることができないので、いろいろな生き物に興味を持つ人が増えて、環境を守っていくことに興味を持つ人が増えていくといいな、うれしいなと思っています

はじめはハマスズを探すのに苦労したスタッフだったが、その後は多くの個体を見つけることができた。丸山准教授によると、三苫海岸には数千匹くらいいると推測されるそうだ。

ハマスズから考える未来の地球

帰ってきたハマスズ。生息できる主な条件は、森や林、草地、砂浜というような自然の形が残っている海岸だ。

海水浴場などの場合は植物と砂浜の間に人工物である堤防ができたり駐車場ができたりした結果、ハマスズがエサを取る場所や棲み家などが分断され、生息できない環境になってしまうのだ。

防災や観光のために海岸を開発することは必要だが、人の手が入っていない自然の中でしか生きられない生物もいる。

今回、12年ぶりに発見されたハマスズという小さな虫が、いま私たちに環境問題について大きな声をあげているのかもしれない。

(テレビ西日本)