岸田首相は30日に、ガソリン元売りへの補助金の延長を発表し「10月中に1Lあたり175円程度の水準を実現したい」と表明した。この日は、毎週発表される全国平均のガソリン小売り価格の公表日で、1Lあたり185円60銭と、統計開始以来、最高値となった日で、岸田政権として、ガソリン価格の抑制を表明する“最適の日“だったとも言える。

大都市圏に比べ、地方で要望が強かったガソリン補助金の延長

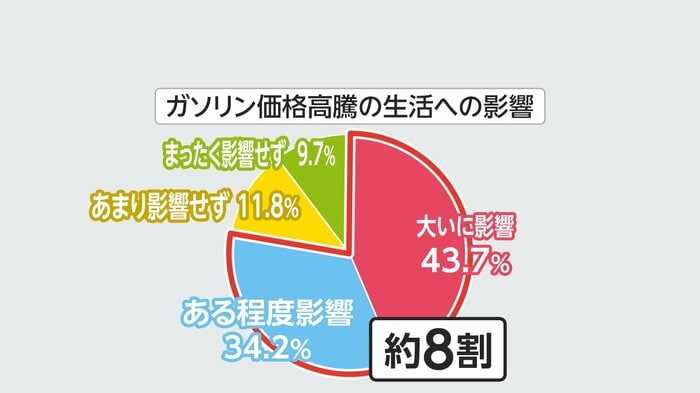

岸田首相は8月30日にガソリン補助金の延長を発表した。これに先立ち行われたFNN世論調査(8月19日・20日実施)では、生活への影響について「大いに影響している」43.7%、「ある程度影響している」34.2%との答えで、併せて8割が「影響がある」と答えた。

この調査をさらに読み解くと、ガソリン補助金を求める声は、地域によって濃淡があったことが浮かび上がってくる。

ガソリン価格高騰の生活への影響を聞いてみると「大いに影響している」との回答は東北が最多で65.9%、続いて北陸信越が55.7%、北海道52.9%と日常生活に切実な影響があることがみえる。「ある程度影響している」という答えも含めると、いずれも8割5分~9割超の人が「影響がある」と答えた。

■ガソリン価格高騰の生活への影響

大いに影響 ある程度影響

東北ブロック 65.9% 27.2%

北陸信越ブロック 55.7% 34.0%

北海道ブロック 52.9% 33.1%

連動する形で、燃料価格を軽減する補助金の継続を求める声は、東北が最多で86.6%、北海道83.5%、北陸信越83.1%が継続を望んだ。

■ガソリン補助金を継続すべき

東北ブロック 86.6%

北海道ブロック 83.5%

北陸信越ブロック 83.1%

一方で大都市圏を抱える地域では「大いに影響している」との答えは少なく、東京24.2% 近畿36.1%にとどまった。「まったく影響しない」という答えは東京22.9%、近畿16.3%と、この2地域だけが二桁に上った。

■ガソリン価格の高騰への生活への影響

大いに影響 まったく影響なし

東京ブロック 24.2% 22.9%

近畿ブロック 36.1% 16.3%

影響がないという東京では、補助金の継続を求める声も最も少なく74.1%にとどまった。

調査のなかでは「ガソリンが安い方がいいが、車を運転しないので影響はそれほもどでもない」というような声も聞かれたように、地域による回答の差は、日常生活に車が手放せない地域と、鉄道・バスなど公共交通機関が充実している大都市部の現状といった交通インフラの整備の差が現れたものとみられる。

ガソリン補助金に投入された6兆円で何ができるか

8月の調査では、78%が継続を望んだガソリン補助金の延長だが、延長を決めた岸田首相には、さっそく次の課題が待ち構えている。ガソリン補助金にはすでに6兆円がつぎ込まれている。6兆円の税金があれば一体何ができるのだろうか。岸田首相の掲げる「異次元の少子化対策」に関わる政策で見てみよう。

子育て家庭などを支援する認定NPO法人が政府統計などから算出した試算によると、

・小学校から大学までの教育費を無償化 3.5兆円

・0-2歳児の保育料を無償化 6900億円

・高校までの医療費無償化 5120億円

・小学校の給食無償化 3658億円

これを足し上げても6兆円にはいたらない。これだけの金額が投入されて、さらに補助金が延長となったことには、政府関係者からも「もっと違うことに使ったらよいのでは」という声がでているほか「ガソリンの市場価格のゆがみ」や「脱化石燃料の動きの妨げ」を懸念する声もでている。

岸田首相にとって、判断が迫られるのが補助金の「出口戦略」だ。原油価格の代表的な指標である、WTI石油先物価格は、ガソリン補助金が始まった2022年は1バレル=120ドル台に高騰していたが、2023年に入ってからは1バレル=80ドル台まで値が下がっている。原油価格が下がる中で、延長となったガソリン補助金の出口戦略は、タイミングがつかみづらい状況になっているとも言える。

いまは、家計支援政策として、支持が多いガソリン補助金だが、出口戦略が定まらず長引くことになれば、世論調査でガソリン補助金への切実さが比較的低かった都市部の有権者などの心変わりも起きかねない。