6月18日、北海道南西部、八雲町の国道5号で、トラックが都市間高速バスに衝突、双方の運転手を含め5人が死亡した。日曜の真昼に起きた悲劇。防ぐことはできなかったのだろうか。事故防止策を探るため、北海道の過去10年分の事故データを分析すると、近くに建物がほとんどない、地方のカーブは「日曜日」に死亡につながる重大事故が起きやすいことが分かった。悲劇を繰り返さないために事故を徹底検証する。

「中央分離帯作らないとまた事故起きる」住民の願い届かず

事故は北海道南西部、八雲町の国道5号で6月18日に起きた。見通しが良い緩やかなカーブでトラックが対向車線にはみ出し、乗客乗員19人が乗った都市間高速バスに衝突、双方の運転手を含め5人が死亡した。取材を進めると、国は危険区間と認識していながら、死亡事故が10年間起きていないことを理由に対策を講じていなかったことが明らかになった。

7月23日正午。6月18日の事故発生と同じ日曜の真昼に、取材班が現場を訪れた。札幌と函館をつなぐ主要幹線道路は、地元住民だけでなく、観光客を乗せた車両も通り、交通量が多い。この日もひっきりなしに車が行き来していた。

「このままだとまた事故が起きる。中央分離帯を作ってほしい。すごく狭い道路だから大型車同士が通るときはいつもすれすれ。いまよりも1.5倍に広げてほしい。そうしたら中央分離帯も作れるかもしれない」

近くで農業を営む男性(76)は現場を横目に、再び事故が起きると語気を強めた。

重大事故発生後に設置された「ランブルストリップス」効果は

事故発生から約3週間後の7月7日未明、事故現場の追い越し禁止を示すオレンジのセンターラインが「点線」に様変わりした。

一定間隔で溝を掘り、ラインをはみ出した車に振動や音が伝わる「ランブルストリップス」が、約500メートルにわたり施された。

「警察や八雲町などの関係機関と連携しつつ、地域の理解と協力を得ながら、ハード、ソフトあわせた効果的な対策を検討していきたい」。国道を管理する国土交通省北海道開発局八雲道路事務所の高久博司所長は残る5.5キロも順次工事を進めると語った。

実際に完了したのは7月30日。地元住民は冷ややかだ。

「気をつけなければ、いつか事故が起きるとは思っていた。早く対策をやってくれればよかったのに。早くやってくれればああいう事故にはならなかった」

近くで商店を営む70代男性は失望感をあらわにする。

「事故危険区間」北海道で全1702区間…

高久所長は現場で新たな事実を明らかにした。今回の現場を含む国道5号14キロでは10年前まで死亡事故が複数発生。その頻度などから「事故危険区間」に選定したが、指定後に事故が起きなかったため、対策を講じていなかったというのだ。

国土交通省 北海道開発局 八雲道路事務所・高久博司所長:

過去10年間で死亡事故や車線逸脱による事故は発生しておりませんでした。結果として工事していなかったということでございます

札幌の上部組織、北海道開発局に確認したところ、八雲の事故現場と同様、二律背反のような理由で、「事故危険区間」全1702区間のうち、3月現在で約4割の630区間が放置されたままになっていた。

開発局工務課職員:

予算が限られている中で、死亡事故など重大事案が発生した場所を優先して対策をしていかなければいけない部分はあった。いまのこの態勢についての見直しはまだ未定だが、関係機関との協議は必要

皮肉にも事故発生が対策を促した。

データ分析で浮かぶ…日曜日×地方で“デス・カーブ”

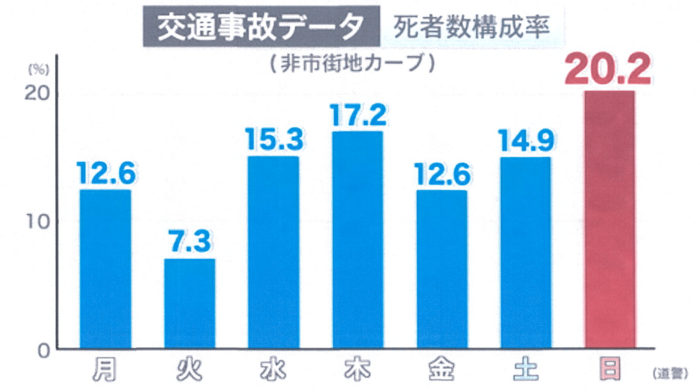

危険な要素は道路の形状だけなのだろうか。北海道警に過去10年間に北海道で発生した人身交通事故約10万件の分析を依頼。その結果、道路沿いにほぼ建物がない、野原が多い「非市街地」のカーブは「日曜日」に死者数が上昇することが分かった。

死者数は日曜日は53人。最も少ない火曜日の19人と比べ、約2.8倍となり、差は歴然だ。

一方で、事故件数そのものは日曜日が251件、火曜日が205件。1.2倍ほど日曜日が多いが死者数ほどの差はなかった。道路ごとに交通量が違うため、断定はできないが、死亡につながる重大事故の発生確率が高いことがデータ上からうかがえる。

八雲と状況重なる…7月北海道東部で4人死亡

統計を裏付けるかのように、7月23日、今度は北海道東部の大樹町で死亡事故が起きた。軽乗用車と乗用車が正面衝突、軽乗用車に乗っていた19歳の男性ら4人が死亡するなど計7人が死傷した。

軽乗用車が対向車線をはみ出したとみられ、乗っていた4人は大樹町の隣、更別村で行われる自動車レースの観戦に向かう途中だったという。

乗用車を運転していた66歳の男性が取材に応じた。「センターラインを越えてきて、避けられなかった」。

現場の周辺は山林や畑が広がる片側1車線のカーブ。避けられるような路肩はなく、センターラインを越えての正面衝突だった。空は快晴。そして日曜だった。彼の説明に八雲のトラックとバスの衝突シーンが重なる。

八雲の事故からわずか1か月で、悲劇が繰り返し起こってしまった。

なぜ日曜のカーブで事故多発?

なぜ日曜日が多いのだろうか?警察のデータをさらにひもとくと、おぼろげに原因の輪郭が浮かぶ。事故当事者の中で、最も過失割合が重い第1当事者がハンドルを握っていた理由は「観光、娯楽」「ドライブ」が多いという。

八雲町と大樹町の事故原因は捜査中だ。ただ、一般論として日曜日に事故が多発する背景にあるのは、「定期運行」と呼ばれる通い慣れた道を走るドライバーではなく、慣れない地方の道で、事故を起こしてしまっている可能性が高いとみられている。

交通事故鑑定人の渋澤敬造さんは休日限定ドライバー、いわゆる“サンデードライバー”が要因だと指摘する。

交通事故鑑定人・渋澤敬造さん:

いわゆるそのサンデードライバーは日ごろ、運転していない方、あるいは観光客が多いっていうことが一つの原因。土日の開放感みたいなもの、あるいは遊びに行くウキウキした感じが運転への集中を妨げてしまう。まだ歴史は浅いですが交通心理学というのがあり、こうした心理的な影響が運転行動に左右すると言われている

まもなくお盆を迎える。新型コロナウイルスの5類移行後、初めての夏休みでもあり、車の往来は激しさを増す。ただ、国土交通省などがまとめた事故の危険が潜む場所は全国で2,748カ所(北海道開発局が独自にまとめた事故危険区間とも一部重なる)にのぼる。ドライバーの気の緩みで、のどかな地方の道路が「死のカーブ」と化す。

(北海道文化放送)