子どもが産まれてから原則1歳になるまでの間、育児休業を取得できるが、たとえ保育所に入れたとしても、手がかかる時期はまだまだこれから。

その時期を夫婦で協力するため、短時間勤務制度(以下、時短勤務)を考える男性もいるかもしれない。

ただ、日本能率協会総合研究所の「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業(令和4年度)」(速報値)では、「育児のために時短勤務を利用している」または「以前していた」の合計で、正社員男性の割合は7.6%と少ない。

そのため、時短勤務の仕組みについて、正確に把握していない男性は多いだろう。

そこで、社会保険労務士の川部紀子さんに、時短勤務の制度内容や注意点を教えてもらった。

3歳未満の子を持つ親なら誰でも利用できる「時短勤務」

「時短勤務は、育児・介護休業法によって定められた制度で、3歳未満の子どもがいる会社員で時短勤務を希望する方であれば、男性でも女性でも労働時間を短縮できます。ちなみに、配偶者が専業主婦(主夫)であっても利用できます」

時短勤務を利用すると、勤務時間はどの程度短くなるのだろうか。

「通常の労働時間を8時間としている会社だと、時短勤務は原則6時間となり、通常の労働時間が7時間45分の場合は5時間45分となります。一般的には、5時間45分~6時間の間と覚えておきましょう」

ただし、5時間45分~6時間は、あくまで育児・介護休業法で定められた時間であり、必ずこの時間にしなければならないわけではないという。

「会社によっては、従業員のライフワークバランスを重視して、法律で定められた労働時間よりも短く設定しているところもあります。会社によって異なるため、事前に確認しましょう」

原則、時間を短縮した分の「給与」は減る

時短勤務を利用する間、給与は減額されるのだろうか。

「労働基準法で、会社は従業員が働かなかった分の賃金を支払わなくてもいいという“ノーワーク・ノーペイの原則”があるため、短縮した時間分の給与は支払われないと考えましょう。労働時間が8時間から6時間に減った場合だと、給与も8分の6、つまり75%程度に減るといえます。

年俸制の会社であっても、給与を1日分に換算した金額から、短縮した分が減るのが一般的です。裁量労働制の場合、もともと8時間とみなす契約だったのであれば、6時間とみなす契約となり業務内容や業務量の見直しがされているはずです。給与も8分の6に減ると考えるのが妥当でしょう」

ただ、給与に関しても、会社ごとに時短勤務の際の計算方法を定めていいそう。

「会社によっては、一般的な額よりも多く給与を出すところもあるかもしれません。また、“ノーワーク・ノーペイの原則”はあるものの、短縮した時間を超えて賃金を減らすことは禁止されているので、8時間から6時間に減った場合、75%未満になることはないといえます」

では、ボーナスに関してはどうなるだろう。時短勤務中は減ってしまうのだろうか。

「時短勤務をした時期によって、ボーナスが通常通りの額になる場合もあれば、減る場合もあるといえます。というのも、ボーナスには査定期間があるからです。

一般的に、夏のボーナスの査定期間は10月~翌年の3月、冬のボーナスは4月~9月となっています。そのため、4月~9月の間に時短勤務を利用した場合、冬のボーナスに影響する可能性があるのです。

ただし、『時短勤務=ボーナスが減る』とはなりません。会社によって査定の基準はさまざまですが、『時短勤務をした人は勤務状況が悪い』とは言えないからです。労働時間を短縮したことで以前より実績を上げられていないという事実があり、そこを会社が査定の基準としていれば、ボーナスが下がる可能性があります」

手当に関しては、減るものもあれば減らないものもあるようだ。

「会社のルールにもよりますが、一般的に家族手当や通勤手当など、労働時間に関係のない手当は減らないと考えられます。

時間外手当(残業手当)に関しては、そもそも法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた際に出るものです。労働時間が6時間に短縮された人が8時間働いた場合、8時間分の給与は出ますが、法定労働時間を超えていないので時間外手当はつきません」

給与は減るのに「社会保険料」は減らない?

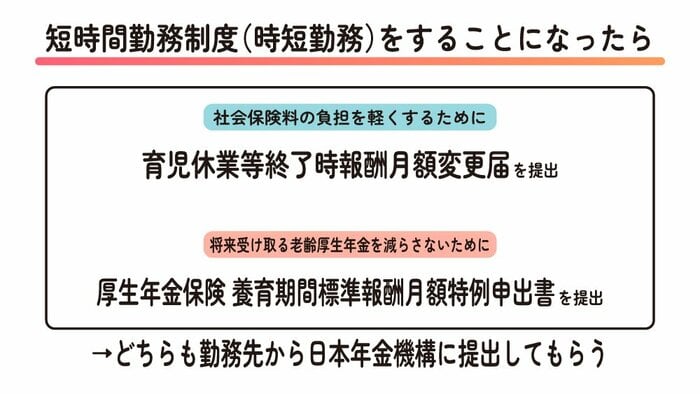

時短勤務になり給与が減るということは、給与額に連動する社会保険料の支払いも減ると考えてしまうが、これらの負担を減らしたい場合は申請書を提出しなければならないという。

「社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、4月~6月の給与の平均額をもとに計算され、9月から翌年の8月まで適用されます。

つまり、時短勤務になったとしても、社会保険料はフルタイムで働いていたときと変わらないことがほとんどです。

時短勤務直前まで育休を取得していた場合は、育休前の給与をもとに社会保険料が計算されます」

給与は減ってしまうのに、社会保険料はフルタイムと同様の金額を支払わなければならない。どうにか負担を軽減できないだろうか。

「社会保険料の負担を軽くするには、『育児休業等終了時報酬月額変更届』の提出を勤務先に申し出て、日本年金機構に提出してもらいましょう。この手続きを行うと、時短勤務中の給与額をもとに、社会保険料を計算し直してもらえます」

給与が減った分、社会保険料も減らしてもらえるのがありがたい。ただ、すぐには変更されないという。

「3カ月にわたって給与が下がったことが確認された場合に、4カ月目の社会保険料から下がる仕組みになっています。

つまり、時短勤務を3カ月以上したら、当初の3カ月間はフルタイムのときと同様の社会保険料を支払うことになるのです。一方で、時短勤務が1カ月間だけだと、社会保険料は下がりません」

3カ月以上、時短勤務をする場合は、もうひとつやっておくべき手続きがあるそう。

「勤務先に申し出て、『厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書』も日本年金機構に提出してもらいましょう。この届出をすることで、標準報酬月額の低下に伴って厚生年金保険料が下がっている間も、将来的に受け取れる老齢厚生年金はフルタイムの給与をもとに計算されます。受け取る年金が減らないので、必ず手続きすべきです」

「仕事復帰したのに給与が入らない」の真相

育休を取得していた人が時短勤務を利用する場合、育休終了のタイミング次第で、給与がゼロになってしまう可能性があるという。

「給与の締め日と支払日の関係で生じる可能性です。例えば、給与の締め日の前日に仕事復帰すると、2日分の給与しかカウントされませんが、社会保険料は発生するので、給与から社会保険料を天引きするとゼロ円になるのです。

その月の給与からひと月分の社会保険料を支払い切れない場合、足りない分は翌月の給与から天引きされます。つまり、翌月の給与も減る可能性があります」

仮に「毎月25日が給与の締め日」「毎月15日が給与の支払日」とし、6月24日から時短勤務で復帰するとする。

6月23日 育休終了

6月24日 時短勤務で仕事復帰

6月25日 給与の締め日

7月15日 給与の支払日(いわゆる給料日)

復帰から1日で締め日が来てしまうため、7月15日に振り込まれる給与は時短勤務2日分のみ。

しかし、社会保険料は育休前の給与をもとに計算されるため、給与額を上回る可能性が高い。その結果、7月15日の給与はゼロとなってしまう。

「育休を取っていれば育児休業給付金が支給されますが、タイミングよく給料日前後に支給されるとは限りません。給付金をあてにしすぎると、生活費が足りないという状況になりかねないので、貯蓄である程度備えておくと安心です」

育休や時短勤務を利用する時期は、子どもが産まれた時期によって異なってくる。給与がゼロ円になる可能性があるからといって、うまく調整できるとは限らない。

「勤務先の締め日を把握しておくことで、次の給料日にどの程度の給与が振り込まれるか、想像できます。そうすることで、育休明けにどの程度備えておけばいいかがわかりますよ」

「夫婦が希望する生活」を実現するための制度

時短勤務を効率的に行うタイミングを川部さんに聞くと、「お得感という意味では、特にない。お得なら時短勤務にしよう、という発想がそもそも間違い」という答えが返ってきた。

「育休や時短勤務は、お得に休むための制度ではなく、夫婦で協力して子育てをするための制度です。お金のことも大切ですが、子どもが産まれるタイミングは調整できないので、損得で考えず、制度の本来の趣旨に立ち返り、取得の時期を考えましょう」

そのうえで、夫婦それぞれの働き方や給与額、勤務先の制度などを踏まえることが大切だという。

「かつては女性が育休や時短勤務を使い、男性が働くのが一般的でしたが、現在は収入が多い女性も、子育てに意欲的な男性も増えています。妻のほうが給与が高く、仕事復帰を望んでいるいうことであれば、夫が育休や時短勤務を利用したほうが、生活が回りやすいかもしれません。

生活スタイルによって、子育ての考え方は変わると思います。堂々と育休や時短勤務を申し出られる環境が整っていることを男性も把握することで、夫婦それぞれの希望に沿った生活を実現できるでしょう」

給与は減るものの社会保険料は減らない、申請をしないと社会保険料などの負担が軽減できないといった注意点はあるものの、家族との時間を増やせる時短勤務。何に重きを置くか、夫婦で話し合ったうえで、働き方を選択していけるといいだろう。

川部紀子

FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『得する会社員 損する会社員 手取りを活かすお金の超基本』(中公新書ラクレ)などがある

取材・文=有竹亮介(verb)

イラスト=さいとうひさし