朝焼けの空の下に広がる海。鹿児島県のシンボル・桜島の周囲に広がるこの海で今、謎の巨大魚が相次いで目撃されている。

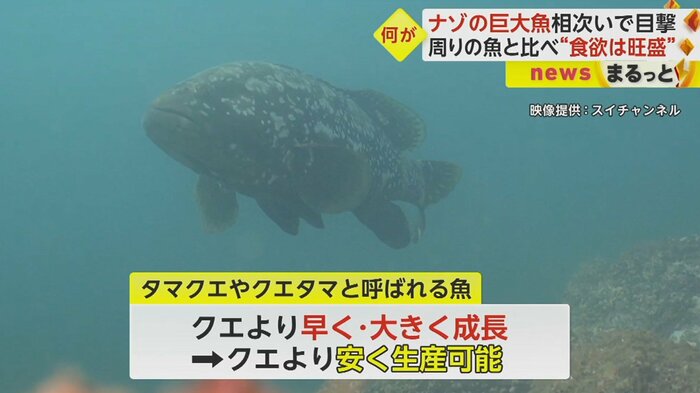

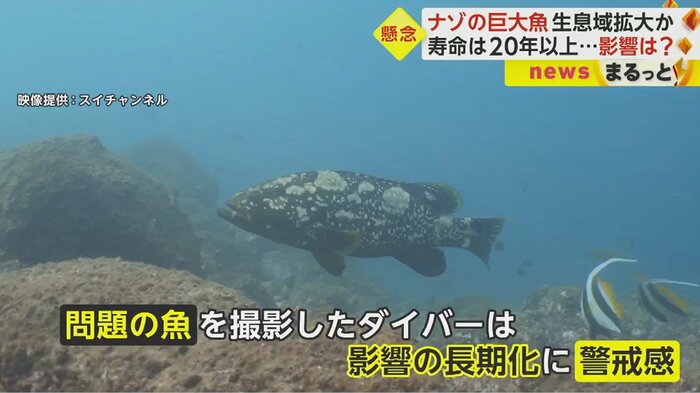

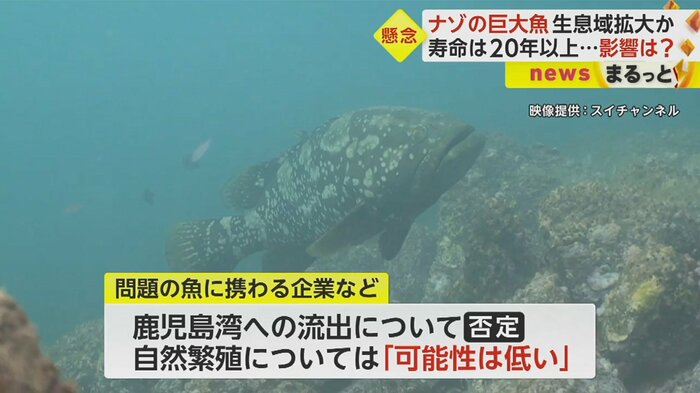

これが鹿児島湾で撮影された魚。白いまだら模様がある体は周りの魚と比べ大きく、その食欲は旺盛だという。

この魚は、高級魚「クエ」に、同じハタ科で最大級の大きさとなる「タマカイ」を人工的にかけ合わせて生み出された交雑魚。「タマクエ」や「クエタマ」などと呼ばれている。

クエより早く・大きく成長するため、クエに似た味の魚を安く生産できるという。

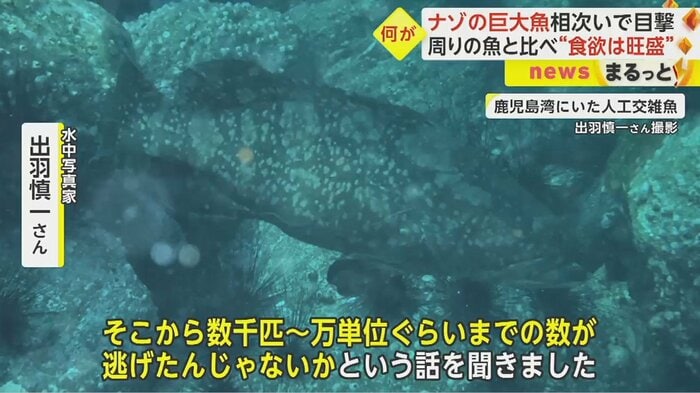

ではなぜ、養殖場にしかいないはずの魚が鹿児島湾にいるのか?鹿児島の海を中心に活動する水中写真家の男性はこう話す。

水中写真家 出羽慎一さん:

2018年か19年の頃に台風で養殖いけすが壊れて、そこから数千匹から万単位ぐらいまでの数が逃げたんじゃないかという話を聞きました。(餌となる)在来の魚とか甲殻類に影響があると思います。

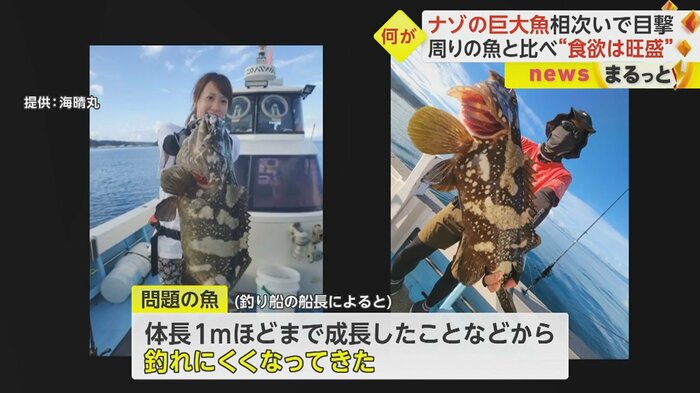

在来種への影響が懸念されるという問題の魚。その姿を確認するべく、取材班は釣り人と共に問題の魚を沖で狙った。アタック開始から約1時間後、何かがかかった。

釣り人:

クエタマのちいちゃいのだったらいいな…来た!よし!

しかし…。

釣り人:

クエタマじゃなかったです。これはオオモンハタです。

取材班:

問題の魚はもっと大きい?

釣り人:

もっとでかいです。この倍くらい。これを食ってきますからね、クエタマは。

約7時間粘ったが、この日は問題の魚に出会えなかった。

釣り船の船長によると、問題の魚は体長1mほどまで成長してきたことなどから釣れにくくなっているものの、目撃されるエリアは年々、南側に広がっているという。

本来、自然界には存在しないこの魚。心配されるのは自然繁殖による生息域の拡大だ。水産養殖に詳しい専門家はこう指摘する。

東海大学海洋学部水産学科 秋山信彦教授:

(元になったクエとタマカイは)属は一緒ですけど種としては違うものです。異なる種同士の子供というのは、一般的には次の世代はできない。ただ、これも分からないです。場合によっては次の世代ができることもあります。

鹿児島湾でこの魚を撮影したダイバーは、影響の長期化に警戒感を示した。

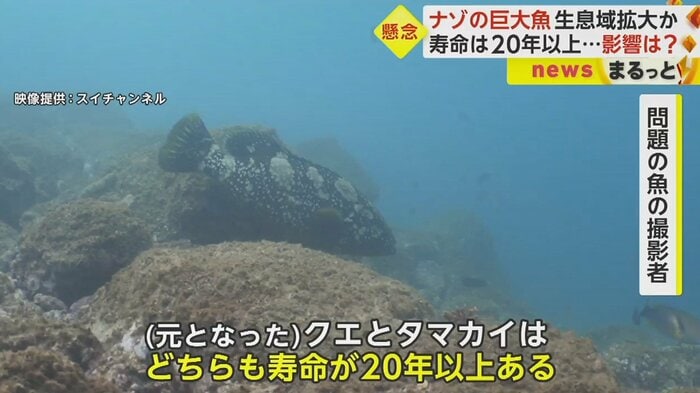

問題の魚を撮影したダイバー:

(元となった)クエとタマカイは、どちらも寿命が20年以上ある。おそらく交雑魚の寿命もそれ相応になるのかなと。つまり、一度逃げると20年間は影響が続く。そして、その間に再び流出が起こった場合は、さらに20年影響が続くことになります。

番組がこの魚の養殖に携わる企業などに確認したところ、いずれも鹿児島湾への流出については否定。また、自然繁殖する恐れについては「可能性は低い」と回答した。

(「イット!」5月9日放送)