水深6000メートルより深い場所を指す“超深海”。この“超深海”に魚が生息していることが分かった。

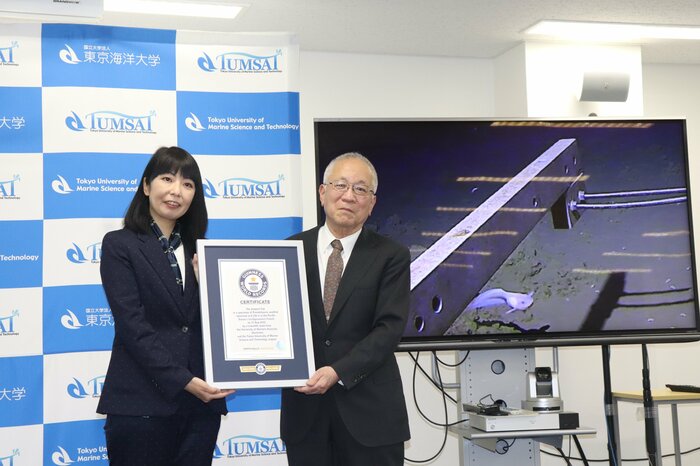

発見したのは、東京海洋大学や西オーストラリア大学などの国際研究グループだ。

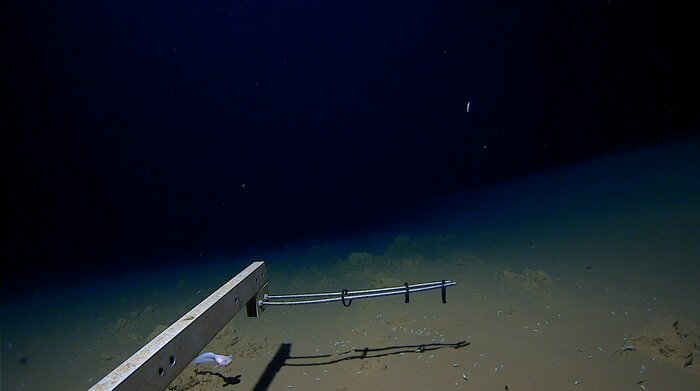

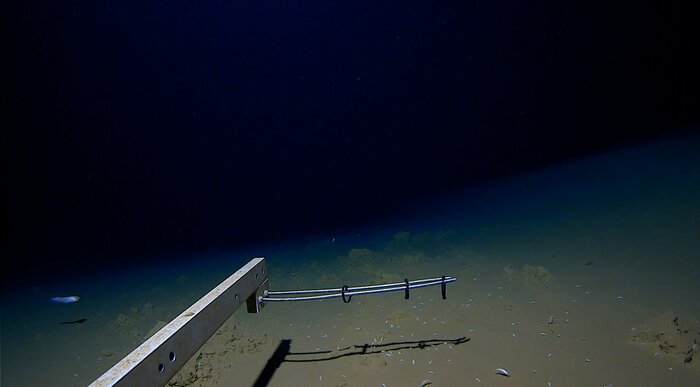

研究グループは、2022年8~9月に日本周辺の4つの超深海の海溝域を科学的に調査するため、有人潜水艇などで観測を実施。この調査で8月15日、小笠原海溝の水深8336メートルで投入型観測装置につけたカメラが撮影したのが「スネイルフィッシュ」と呼ばれる魚で、体長はおよそ20センチだ。

これが「世界最深部で発見された魚の映像」であると、ギネス世界記録に認定された。

水深8336メートルは、人間が通常のダイビングで潜れる深さのおよそ150倍。水深8400メートルより深い場所に、魚は生息していないと考えられているというが、この理由は何なのか? また、「スネイルフィッシュ」について、生態など分かっていることはあるのか?

今回の研究に携わった、東京海洋大学の北里洋・博士研究員に“スネイルフィッシュの生態”を聞いた。

研究者「魚の生息限界に近いところでの発見のため感動しました」

――今回の研究の目的は?

日本周辺の海域に分布する「超深海」の海溝の生物と地学に関する研究です。

――”超深海”の定義を教えて。

海の環境は、水深0~200メートルを「浅海帯」、200〜3000メートルを「漸深海帯」、3000~6000メートルを「深海帯」、6000メートルより深い場所を「超深海帯」に分けられています。

いろいろな海洋生物は、およそ、この深度の場所に合うように住み分けています。ただ、結果論として、そうなっているのかもしれません。

――水深8336メートルの超深海での撮影は、どのような機材を使った?

小笠原海溝(小笠原諸島、北方)の8336メートル に設置した、投入型観測装置につけたカメラで撮影しました。

――水深8400メートルより深い場所に、魚は生息していないと考えられている。この理由は?

魚が持つタンパク質の性質です。魚が生息する限界は8400メートル付近であると、魚が持つタンパク質の性質から言われています。

――超深海での魚の撮影に成功したことが分かった時、どう思った?

魚の生息限界に近いところでの発見であるため、感動しました。

研究者「おそらく甲殻類を食べている」

――「スネイルフィッシュ」について分かっていることは?

カジカ目クサウオ科の魚類で、魚が生息する限界に近いところに住んでいるグループです。おそらく、カイコウオオソコエビなどの甲殻類を食べているのであろうと考えています。ただし、繁殖の生態などは分かりません。

――この魚が水深8336メートルの深海で生存していた理由としては、どのようなことが考えられる?

生息域だからです。

――魚が“超深海”で生息することは、どのようなメリットがある?

魚は、水深0メートル〜8400メートルの範囲にそれぞれ適応して、住み着いています。「スネイルフィッシュ」は、その中でも最も深いところに生息するグループです。「メリットがあるから、そこにいる」というよりも、他の生物とのせめぎ合いの結果、住み場所を確保したのでしょう。

――もっと深い場所での撮影に、今後チャレンジする予定は?

地球で最も深い「海洋底」にいる生物たち、それを支える地球が、生き物に何の役割を果たしているのかを知るための調査を続けます。撮影はその1つの手段です。

深海生物はどのような役割を果たしているのだろうか。地球で最も深い「海洋底」にいる生物の調査が今後、行われ、この謎が解明されることを期待したい。