東京・台東区の蔵前で2023年4月21日に小さな書店がオープン。

その名も「透明書店」。

約3000冊の新刊を販売する、この書店のコンセプトは“透明”。

縄巻蘭記者:

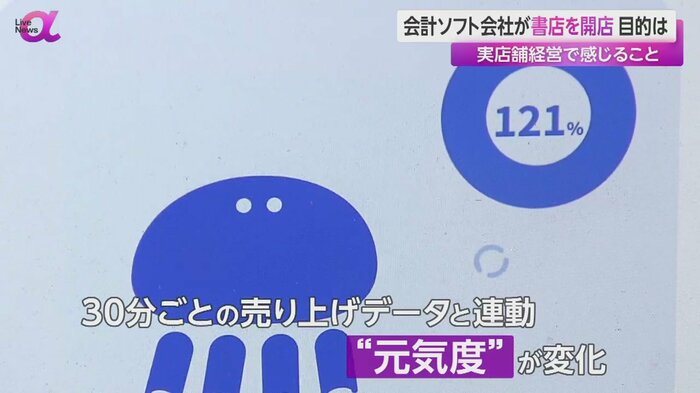

モニターに映っているクラゲは、売り上げによって元気度が変わるということです。

元気に飛び跳ねているクラゲのキャラクターは、30分ごとの売り上げデータと連動して“元気度”が変化する。

経営状況をカジュアルに可視化するものだ。

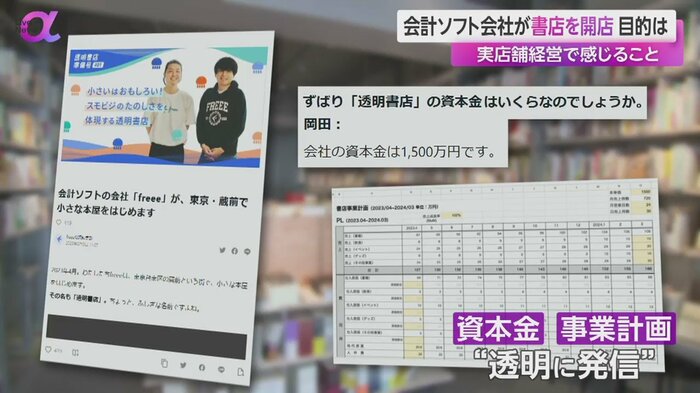

また、「note」では、会社の資本金や事業計画などを“透明に発信”。今後は、売り上げなども開示していく予定だ。

この「透明書店」を立ち上げたのは、クラウド会計ソフトなどを展開する、東京・品川区のIT企業「freee(フリー)」。

「透明書店」は経営体験と実験の場

IT企業が書店をオープンした理由は、「ビジネスを深く理解するため」だという。

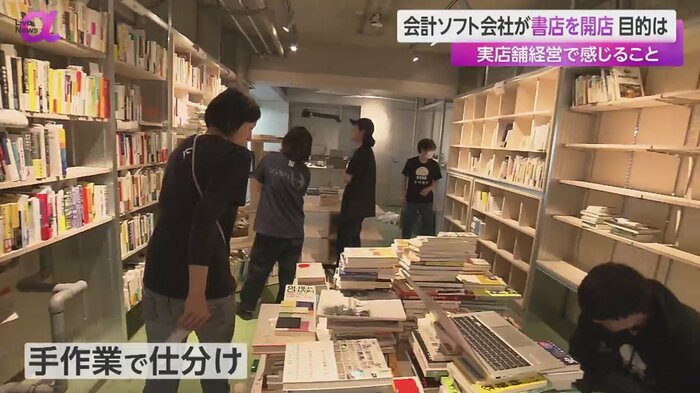

オープンの一週間前、店舗準備の様子を取材すると、スタッフたちが棚に陳列する本をジャンルごとに手作業で仕分けしていた。タイトルだけで分からないものは、分類リストを見ながら行う。

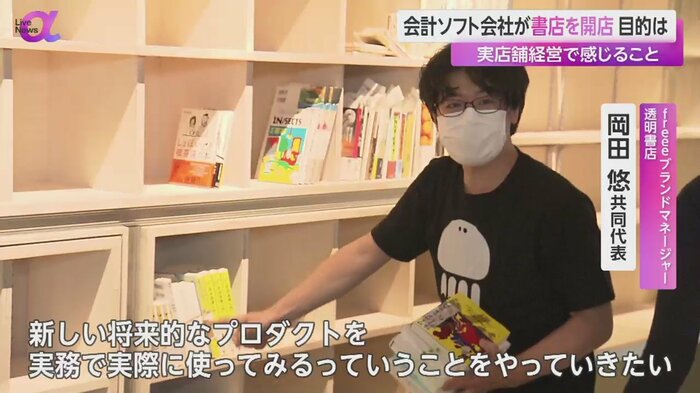

freeeブランドマネージャー 透明書店・岡田悠共同代表:

これもデジタル化できたら良かったんですけど・・・

書店を運営する中で感じる“不便”。これが、書店をオープンした目的だ。

freeeブランドマネージャー 透明書店・岡田悠共同代表:

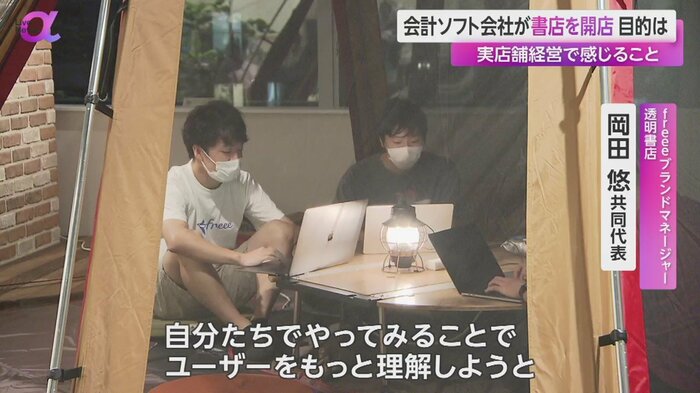

もともと私がfreeeに入った時は、まだ会社は30名ぐらいで、freeeも小さい規模で、自社の会計ソフトとか、人事労務のプロダクトとか自社のソフトを自分たちで作って自分たちで使って、業務体験をする、その中からユーザーのペイン(課題)みたいなものを見つけていくことができた。

上場して1000人を超える規模になって、なかなかそういうことが難しくなったので、今一度、スモールビジネスを自分たちでやってみることで、ユーザーをもっと理解しようと。

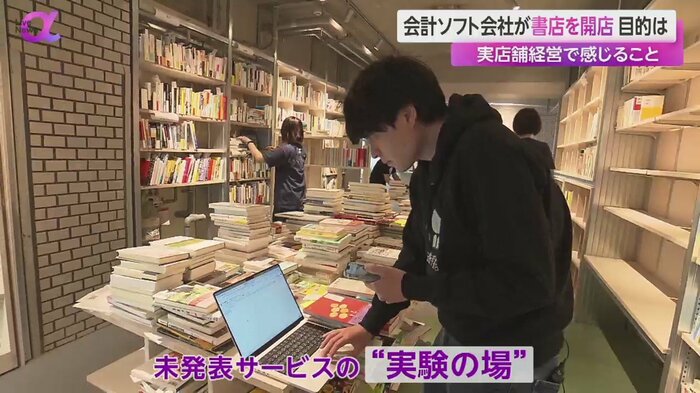

バックオフィス業務の実体験を自社のサービスに反映していくほか、未発表のサービスの“実験の場”としても活用していくという。

freeeブランドマネージャー 透明書店・岡田悠共同代表:

実際に本屋さんの実務で使ってみるという場所が今回できたので、思いついたアイデアをどんどんここに持ち込んできてもらって、新しい将来的なプロダクトを、実務で実際に使ってみるっていうことをやって行きたいと思います。

「自らが顧客に」研究開発の新しい形

「Live News α」では、キャスター取締役CROの石倉秀明さんに話を聞いた。

堤 礼実 キャスター:

会計ソフトなどを提供しているfreeeによる「透明書店」、石倉さんは、どうご覧になりますか。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

これはいわゆるドッグフーディング、そして研究開発の新しい形なのではないかと思う。

ドッグフーディングというのは、従業員自ら自社のサービスを使い倒すことで、そこからの得たことや気づいたことをもとに、改善していく製品開発のやり方のこと。

freeeの会計ソフトの主な顧客は中小企業になるが、freee社の従業員のほとんどは、中小企業経営の経験があるわけでもないと思う。

だからこそ、今回の「透明書店」のような中小企業を自分たちでつくり、ある意味社員が強制的にドッグフーディングしないといけない環境を作るというのは新しいし、面白い取り組み。

また会社としてそれだけドッグフーディング、つまり、自分たちで自社のサービスを使い倒すことの大切さを、社内に示すメッセージとしても有効だと思う。

実体験で活きたノウハウが提供できる

堤 礼実 キャスター:

もう一つの研究開発の新しい形とは、どういうことなんでしょうか。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

例えばSNSのような個人向けサービスなら、新しい技術などをテスト機能として出してもうまくいかなければ、取り下げればいい。一方、freeeのように企業が顧客で、かつ会計分野の場合、慎重にならざるを得ない。

だからこそ、新しい技術をどんどん取り入れたり、試す場所として小さく試せる書店をつくるのではないか。

堤 礼実 キャスター:

“透明書店”の運営から得た「気づき」などが、中小企業の経営改善などに活かされるといいですね。

キャスター取締役CRO・石倉秀明さん:

例えば、書店経営の中でChatGPTやAIなどの技術を取り入れて業務を効率化したり、顧客に付加価値を提供できるようになれば、それをそのまま、freeeの何十万といるであろう中小企業の顧客にノウハウ提供できる。

中小企業である透明書店の規模で試されたことは、freeeの顧客にとって、そのまま真似しやすい。

本来、自社のために研究開発を行うが、今回の取り組みは、すべての中小企業が業務の効率化やDX化を進めるためのR&D、言葉を換えるなら、ソーシャルなR&Dとも言えるのではないかと思う。

堤 礼実 キャスター:

従業員の経験から得られる目線に加えて、ユーザー目線でものごとを捉えることで、新たな気づきというのもあるのではないでしょうか。

(「Live News α」4月20日放送分より)