今の新入社員は、上司や先輩とどのように関わろうと思っているのだろうか?

日本能率協会マネジメントセンターの調査で、約6割の新入社員が、考えが合わない上司・先輩に対しては「自分から歩み寄ろうとは思わない」と考えていることが分かった。

日本能率協会マネジメントセンターが2022年6月、新入社員など2300人(2021~2022年に入社した新入社員671人、新入社員の育成に関わる上司・先輩社員1629人)を対象にインターネットで調査を実施し、その結果を去年12月16日に発表した。

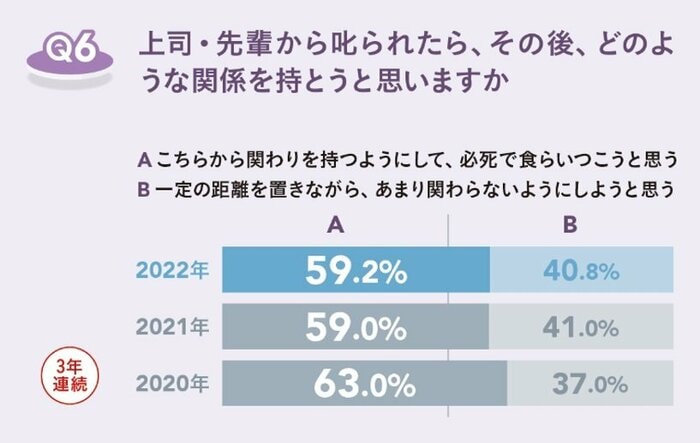

この調査で「上司・先輩との関わり方」を聞いたところ、約6割(59.2%)が「叱られた後、必死で食らいつこうと思う」と回答した。

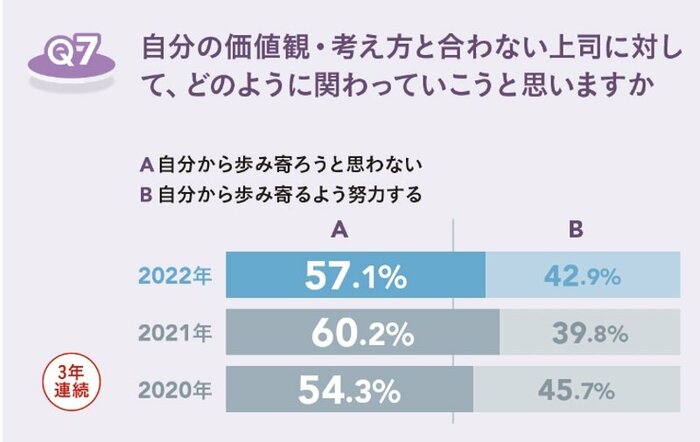

その一方で、考えが合わない上司・先輩に対しては約6割(57.1%)が「自分から歩み寄ろうとは思わない」と回答している。

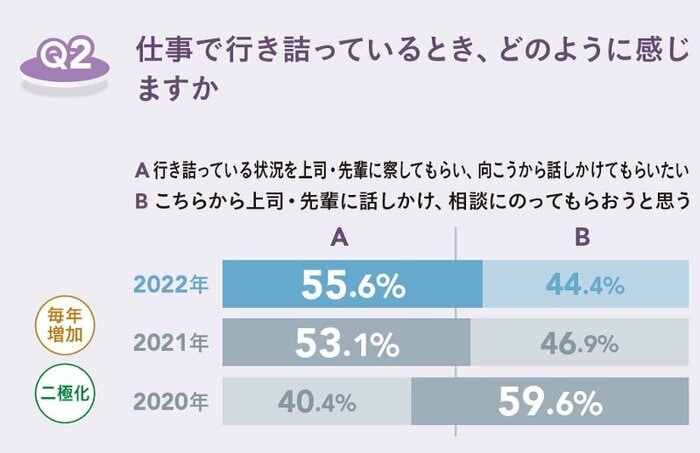

また、「仕事に行き詰った際は、その状況を察してもらい、上司・先輩から話しかけてほしい」と過半数(55.6%)が考えており、「他者への働きかけ」は他の世代よりも低い結果となった。

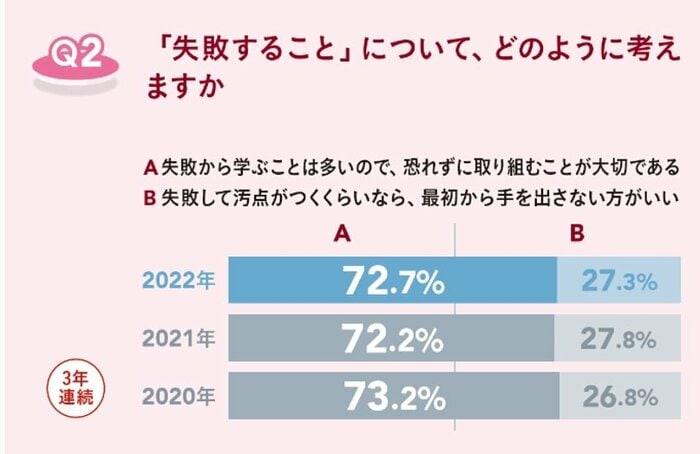

そして「成長意欲」については、約7割が「失敗から学ぶことは多いので、恐れずに取り組むことが大切である」と回答している。

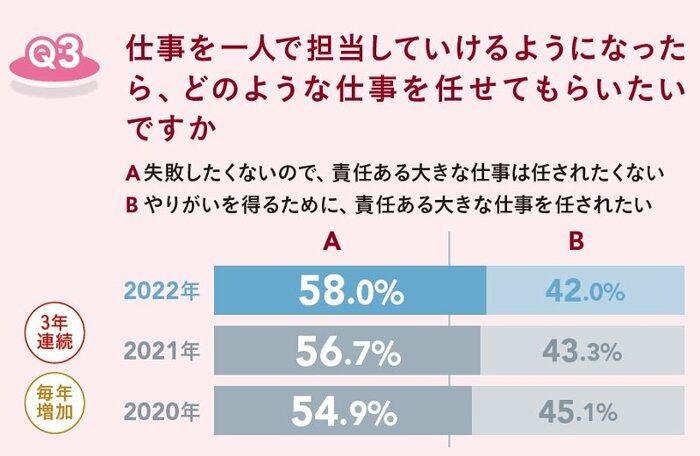

その一方で、自身に仕事を任された際は「失敗したくないので、責任ある大きな仕事は任されたくない」と半数以上(58%)が思っていることが分かった。

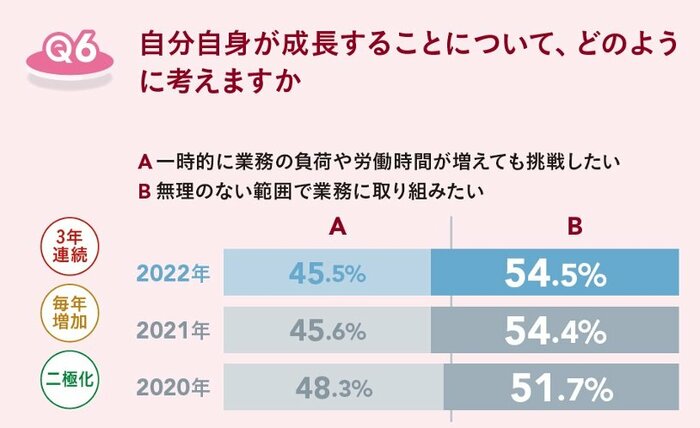

また、「成長のために挑戦するよりも、無理のない範囲で業務に取り組みたい」と半数以上(54.5%)が回答しており、「挑戦よりも失敗回避の傾向が見られる」と分析。

この結果は、Z世代の入社が本格化し始めた2020年以降、増加傾向にある、としている。

「考えが合わない上司に対して、自分から歩み寄ろうとは思わない」と考えている新入社員に対し、上司や先輩はどのように接すればいいのだろうか? また、「挑戦よりも失敗回避」を望む新入社員には、どのように仕事を任せればいいのか?

「日本能率協会マネジメントセンター」の担当者に話を聞いた。

新入社員の傾向「自分らしさを大切に適度な距離感を保って成長したい」

――新入社員が対象の調査を行った理由は?

新入社員の働くことへの意識や上司・先輩との関わりなどを深堀りすることによって、これからの「若手が育つ環境づくり」の考察と提案を行うために継続的な調査を開始しました。

他社様の調査と異なる「日本能率協会マネジメントセンター」の独自性の部分は、「比較」を通じて、新入社員の実態を明らかにしていることです。

本年度の調査で申し上げれば、ビジネスパーソンの回答結果を…

(1)Z世代の入社年次(2020年入社、2021年入社、2022年入社)

(2)新入社員と上司・先輩

(3)世代別(Z世代、ミレニアル世代、就職氷河期世代、バブル期世代)

などの切り口で比較分析を行い、Z世代の特徴を見出しています。

Z世代のみのアンケート調査では、どうしても一側面になりがちですが、世代別で見た際に特徴があるのかを見ることで、より特有のデータを可視化することができております。

また、「新入社員」という言葉を使ってはおりますが、実際には「入社3カ月~15カ月」までを新入社員と定義しています。

これは、毎年6月末に調査を行い、入社から1年たって見えてきた、新入社員の成長実感や組織上の課題を抽出するためです。

――新人社員が対象の調査は、いつから行っている?

6年前(2016年)からで、今回が7回目です。

――新入社員の考え方はどのように変わってきている?

「自分らしさを大切に、無理なく、適度な距離感を保って成長したい」という傾向は強まっていると言えます。ここで言う、「適度な距離感」の対象は、仕事、プライベート、人間関係、働く場所(空間)などです。

これらが、どちらかに偏るというよりも、自分でバランスが取れる状態を好むというのが、最新の調査結果から見えてきた特徴です。

新入社員にとっては「共感できる人が重要」

――考えが合わない上司・先輩に対しては約6割が「自分から歩み寄ろうとは思わない」と回答。こちらは、どのように受け止めればいい?

新入社員が上司や先輩に対して、「良好な関係性や尊敬する心を抱いているか否かで行動を変える」と捉えていただいて結構です。

日本能率協会マネジメントセンターの調査において、Z世代には「共有・共感をしながら、物事を前に進めたい」という特徴があることがわかっています。つまり、「共感できる人が重要」ということになります。

また、仕事に求める上位の条件として、「自分らしい生活ができる、働く環境が心地よい」という回答の割合が、「上司・先輩」の約2倍います。

自分らしさを認めてくれる環境(上司・先輩を含む)で働けると思える場合は、食らいつくのですが、そう思えない場合は、わざわざ職場内の環境を良好にしてまで組織に依存するつもりがないと、冷静に区分をしていると考えられます。

――「他者への働きかけ」が低い理由としては、どのようなことが考えられる?

「自己効力感の低さ(自分自身の行動や言動に自信がない)」「他人の評価が気になる」「わからないことは教えてもらえるもの」 などが、他の世代に比べて高いことにより、働きかけて相手にどう思われるか、叱られて自分自身が傷つくのが嫌であるなどの心理が働き、1歩を踏み出せない状態の方が多いと言えます。

――「考えが合わない上司に対して、自分から歩み寄ろうとは思わない」と考えている新入社員に対し、上司や先輩はどのように接すればいい?

テレワークや出社(対面)にかかわらず、新入社員が「確認しやすい、話しやすい場」をつくることが重要になります。

日々の接し方という観点では、今回の調査では「OJTリーダー(非管理職で、Z世代の指導育成に携わる方)」と「管理職」に分けて、コロナ禍以降の指導・育成で工夫したことの回答もまとめています。どちらも「コミュニケーションの工夫」が圧倒的1位の結果となりました。

それぞれの特徴としては、まず、OJTリーダーは、「確認」「毎日」「話す」「わかりやすい」などのキーワードが多く、「毎日1回は理解できたかの確認の時間をとる」というような工夫が見られました。

「管理職」においては、「対面」「テレワーク」「こまめ」「機会」「聞く」「定期的」などが多く、「対面で新入社員の話を聞く時間を定期的に設けている」というような工夫が見られました。

このような工夫が、上司・先輩に求められると言えます。

小さな成功体験を積ませることが大切

――7割が「失敗から学ぶことは多いので、恐れずに取り組むことが大切である」と回答している一方で、「失敗したくないので、責任ある大きな仕事は任されたくない」と半数以上が思っている。この結果は、どのように受け止めればいい?

自己肯定感、自己効力感の低さが、他の世代よりも目立ち、「意識(やりたい)」と「行動(やれる、やっている)」のギャップが大きい状態です。そのため、自走に少し時間のかかる新入社員が増えていると受け止めてください。

加えて、「いま人生が充実している」の回答の割合は、他の世代とそん色がないことも、今回の調査で分かっています。

いわゆる「リア充」の状態で、わざわざ仕事で失敗を繰り返してまで成長するよりも、自分がやりたいことや、できることを着実に進めたいという傾向が強いといえます。

――「挑戦よりも失敗回避の傾向」が見られる理由としては、どのようなことが考えられる?

Z世代は「ストレッチな目標に挑戦する意欲はある」ものの、実際には「他人からの評価が気になる」、「恥をかきたくない」などの意識が、他の世代よりも高い傾向にあり、「指示された範囲の活動にとどまる傾向」があります。

このような仕事に対する意識が「挑戦よりも失敗回避」に関わりがあると考えられます。

――「挑戦よりも失敗回避」を望む新入社員には、どのように仕事を任せればいい?

スモールステップ(目標を細分化して、1つずつのステップを確実に達成すること)で小さな成功体験を積ませ、「周囲からも認められている」という安心感や成果を出せているという実感を持たせることが大切です。

期待(目標)は高いままだとしても、結果を出したときに評価(賞賛)をするのではなく、目標到達までのプロセスを描き、できれば、しばらくは上司・先輩が伴走して支援を行い、節々の「中間目標(KPI)」を設定して、その克服ごとに、きちんと褒めることが重要となります。

また、伴走し続けることは受け身の姿勢を助長することにもなるため、「1on1(上司と部下が1対1で行う、対話形式の面談)」などを活用して、本人が内省する時間の確保や経験からの学び方を、新入社員側に獲得させることも大事になります。

これにより、自己肯定感や自己効力感が高まり、徐々に責任ある大きな仕事へ挑戦することが可能になります。

この一連のプロセスを日本能率協会マネジメントセンターでは「成長循環サイクル」が回りやすい状況をつくり出すことと提唱しています。

つまり、「(1)目的・目標を決める」→「(2)周囲のサポートを得ていく」→「(3)実践的な経験から学ぶ」→「(4)振り返る(次の仕事や成長の目的・目標を決める)」を繰り返すことで、挑戦できる状態や自己肯定感・効力感を高めることにも繋がっていくと言えます。

担当者によると、「考えが合わない上司に対して、自分から歩み寄ろうとは思わない」と考えている新入社員に対し、上司や先輩は「確認しやすい、話しやすい場」をつくることが重要なようだ。

そして「挑戦よりも失敗回避」を望む新入社員には、スモールステップで小さな成功体験を積ませることが大切となる。新入社員にどのように接すればいいのか、悩んでいる人は、一度、この方法を試してみてほしい。