海水面の上昇に大きなインパクトを持つ南極の氷の変化。

温暖化により、その南極の氷が減少していると言われている。

南極の氷に何が起きているのか、また南極の氷が解けた場合の影響について、南極の氷河の調査観測を10年以上続ける、氷河学の専門家、北海道大学の杉山慎教授に話を聞いた。

南極の氷床は、琵琶湖の貯水量の100万杯分

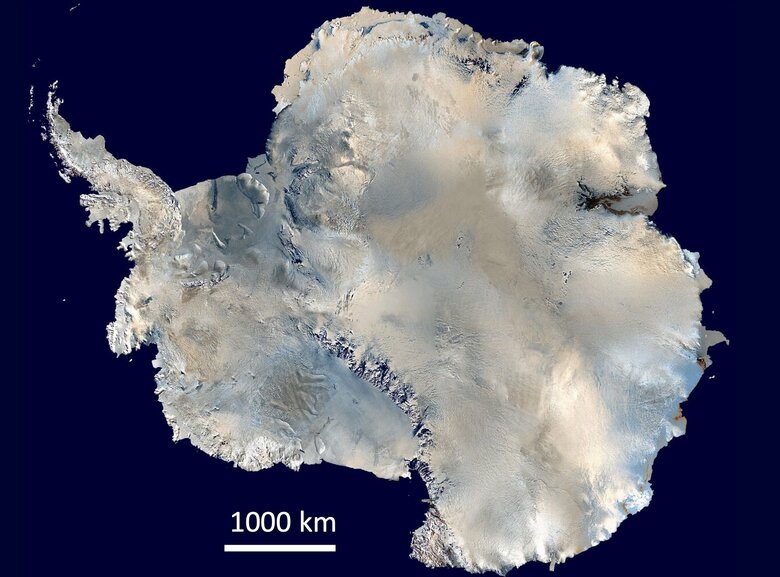

日本から1万4000キロ離れている南極大陸は、日本の約37倍の面積があり、その98%が分厚い氷で覆われている。

ーー南極の氷とはどんなものなのでしょうか?

杉山教授:

地球上にある氷には、海氷、氷山、氷河、氷瀑、凍った河川や湖沼のようなものがあります。南極の氷は、氷の素性やその振る舞いなどから、氷河と呼ばれるものの一種です。

しかし、南極の氷とグリーンランドの氷は、大陸全体を覆うほど巨大で、氷河と呼ぶには平たいので「氷床」と呼ぶようになりました。

南極氷床の体積は約2700万立方メートル。琵琶湖の貯水量の100万杯分、日本海の海水で20杯分に相当します。

毎年、日本の生活水7年分が減少

いま、その南極の氷が温暖化の影響で年々減少していると言われている。

ーーどのぐらいの量が減っているのでしょうか?

杉山教授:

人工衛星による宇宙からの観測で、南極の氷床が縮小していることがわかっています。どのくらいの量かと言うと、毎年100ギガトン程度の氷が減っています。日本で消費される生活水は年間約13ギガトン。つまり日本で使う生活水の7年分程度が、毎年減少していることになります。(1ギガトン=10億トン)

2019年にIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が公表した報告書によると1992年から2016年までの24年間に、南極氷床は2500ギガトンの氷を失っている。

2500ギガトンの氷が解け、海に流入したことで海水面が約7ミリ上昇したことになり、年間で0.3ミリ上昇しているという。

海水面60メートル上昇 気候にも変化が

南極の氷が解けると地球にどのような影響を与えるのだろうか。

杉山教授:

地球上にある氷の9割が南極氷床に集中しています。南極の氷がすべて解けた場合、海水面が60メートル上昇するとされています。もし、海水面が60メートル上昇すると、関東平野、愛知、大阪などは海に沈んでしまうことになります。

また、南極の氷が解けることで気候にも影響を与える可能性があるという。

杉山教授:

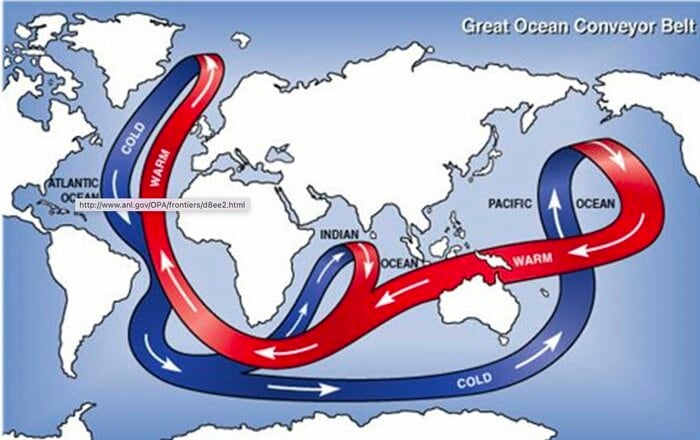

氷が解けると、氷は淡水(水)ですから、海にたくさんの淡水が流入することで、塩分濃度に変化をもたらし、海洋の大循環が変化すると見られています。

赤道で暖められた海水が大循環によって北大西洋へ熱を運び、冷やされて赤道に戻ってくる。こうした循環によって、比較的緯度が高いヨーロッパ諸国や北米東岸が温暖な気候に保たれています。

しかし、こうした循環が塩分濃度が変わることで激変する恐れがあるとして、科学者が今警告しています。

さらに、氷は太陽のエネルギーを反射します。南極の氷の面積が減少すると、太陽のエネルギーが地球に吸収されやすくなり、より温暖化が進むとされています。

南極の氷が解けるメカニズムの解明へ

杉山さんの研究チームは、10年以上にわたり南極の氷床が変動するメカニズムの研究・調査を行っている。

杉山教授:

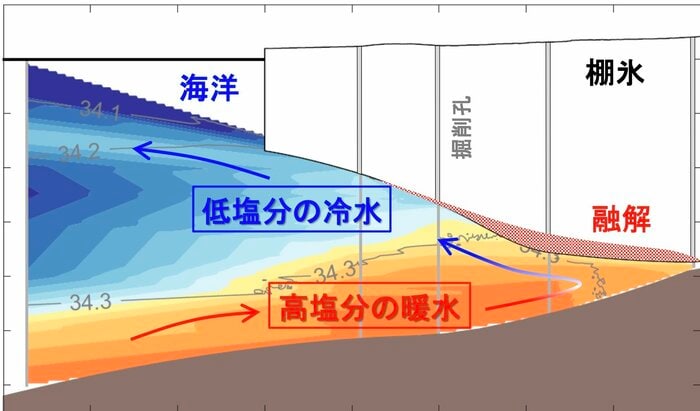

南極の氷床が海に張り出した部分を「棚氷」と呼びますが、この棚氷の一部が本体から分かれて氷山となる「カービング」やその棚氷が下から解ける「底面融解」が増えたことで、南極の氷が減っていることがわかっています。

ただ、底面融解は、ごく最近になって注目されるようになったので、まだよくわかっていない点が多く残されています。

南極の氷の融解は、氷と海の境目で起きていることから、その実態は明らかにされていないことが多い。

杉山教授は、10年以上にわたり調査研究を続け、さらに第63次南極地域観測隊に参加し、現在、新たに集めたデータの解析を行っている。

南極の氷が解けるメカニズムの解明につながる新しい発見があるのか注目される。

〈北海道大学 杉山慎教授〉

パタゴニア、南極、グリーンランドなどで、氷河氷床に関する物理現象と変動メカニズムの解明に取り組む。GPSや気象測器を用いた氷河上での観測の他、熱水掘削という技術を使って氷河底面での観測を進めている。著者に「南極の氷に何が起きているかー気候変動と氷床の科学」中公新書

タイトル画像:南極氷床(出典:NASA)