高層建築に木造を活用する動きが広がっている。他工法と組み合わせるなど形はさまざまだが、東京ではビルが銀座にできたり、丸の内などでも建設計画が進んでいたりする。

木材を一戸建てに使うのはよくあるが、高層建築となると珍しい。木のぬくもりを感じられるし、森林資源の活用などにもつながりそうだ。

その一方で気になるのが、災害への対策。鉄骨、鉄筋、コンクリートなどに比べると、木造ということで心配に思う人もいるのではないだろうか。

高さ約44メートル“純木造ビル”が完成

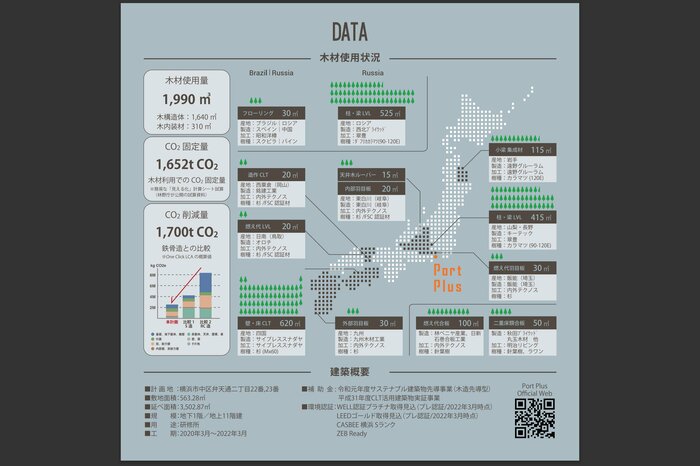

こうした中で2022年3月、横浜市に純木造の高層ビルが完成した。総合建設会社の「大林組」(東京・港区)が建てた「Port Plus」で、地上11階建て、高さ約44メートル。

1990立方メートルの木材を使用し、表層だけではなく、柱・梁・床・壁といった、主要な構造部の全てが木造になっている。同規模の建物を鉄骨造で建てた場合と比べると、コストはやや上回ったものの、1700トンのCO2削減効果があったという。

Port Plusは同社の社員用研修施設で、宿泊にも使えるとのことだが、災害への備えはどうなっているのだろうか。そしてなぜ、木造なのか。大林組の担当者に聞いてみた。

――Port Plusを建設した狙いを教えて。

弊社は中長期のビジョンとして、再生可能エネルギー事業の推進など、環境に配慮した社会づくりに取り組んでいます。研修施設の建て替え計画は以前からありましたので、新たなビジネスが生まれることにもつながると考え、チャレンジしました。

――木造の高層建築は珍しいが、難しいものなの?

日本は地震が多いので、構造体(建物の骨組み部分)の接合部分に剛性が必要になりますし、クリープ現象(木材の変形が時間を経て大きくなること)、床の遮音性能にも配慮しなければなりません。建設コストや現場での雨水対策も課題です。こうしたところが障壁だったと思われます。

木造でも「耐火」の認定を取得

――Port Plusはどんな、災害対策をしているの?

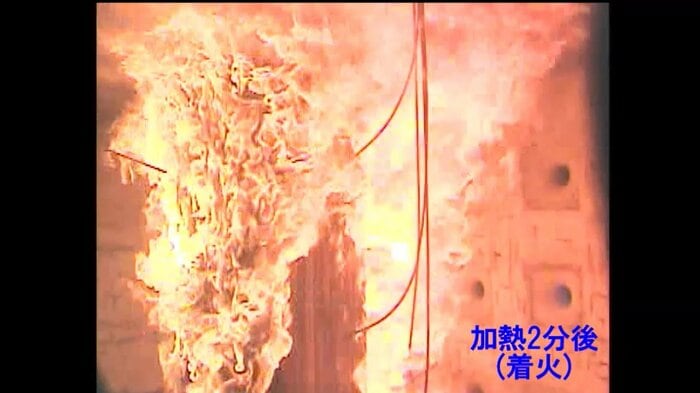

まずは火災対策について。Port Plusは主要構造部(柱・梁・床・階段など)に場所に応じて、1時間、2時間、3時間の耐火の認定を取得した認定工法を使用した「耐火建築物」になります。この耐火の認定は木材を炎であぶり、内側の構造に少しでも損傷があればNG。木造も鉄骨も同じレベルの、厳しい試験に合格しなければ認定されません。

具体的にどんな木材を使っているのか。ざっくりとした表現ですが、構造体である木材の上に、燃焼を止める「燃え止まり層」と、燃焼が進むまでの時間を稼ぐ「燃え代層」を設けたものになります。構造体である木材には、汎用品のLVL等を金物で一体化するオメガウッドを採用しています。

※LVL=丸太を薄い板にした後に乾燥させ、繊維方向を平行に揃えて積層し圧着したもの。ねじれや割れや反りが発生しにくく、鉄骨などに比べて軽量

このほか、施設自体にも消防設備として、スプリンクラー、室内消火栓、連結送水管、消火器などが設置されています。総合的には、一般的なビルと同等の耐火性能があります。

――地震や雨風の対策はどうなっている?

地震対策には、免振構造を採用し、通常の大地震では架構(柱と梁による構造)が損傷、塑性化(変形して戻らないこと)しない設計にしています。また、建物には柱と梁を一体化した3層構成の「剛接合仕口ユニット」を採用して剛性・耐力・じん性を確保しました。ユニットの真ん中の層にある超厚物合板(木材を重ねた板)により、大地震時の大きな変形でも一定以上の強度を保つようにしています。

雨対策としては、降雨時の屋根やバルコニーに、地域の過去最大の降雨量以上の排水能力を持たせているほか、建物1階の外周には集中豪雨を想定した排水ポンプも設けています。建物表面にも防水の保護層を持たせています。風にも一般の建物と同じくらいの強度を持たせています。

――このほか、施設での備えなどはしている?

防災用の備蓄倉庫を、浸水する危険性のもっとも低い最上階に設けています。施設は宿泊機能もあるので、各宿泊室にも防災備蓄セットを2つずつ保管しているほか、建物の敷地内は火気厳禁、禁煙とし、調理器具も電気機器のみとしております。

苦労もあるが…木造は“森の新陳代謝”にも役立つのでは

――高層建築を木造で建てることのメリットは?

さまざまなところであったように思います。意匠(デザイン)としては、木造の調温、色、質感が健康的にも精神的にもよい影響を与えてくれると感じました。構造的には、木材は軽量のため、条件によっては杭を使わなくてもよいなどのメリットが出てくると思いました。

建設工程の進み方は、鉄骨造と同等か少し遅いくらいです。現場は騒音や臭気がなく、ごみやほこりも少ないため、非常にきれいで、深夜に作業を進めるようなことも削減できました。

――木造で高層建築することで、苦労したことは?

建築材料の保管や湿度管理ですね。今回は工場で作り、現場で組み立てるような形でした。工場だと乾燥状態で保管できますが、現場では湿度が違ったり、雨にぬれたりします。木材は水分で膨らんだりそったりするので、対策として様々な養生をしました。

――木造の高層建築は選択肢として普及しそう?

他の工法と組み合わせて構造体に木材を使用する「ハイブリッド木造」や、構造体は鉄骨・コンクリートにして、表層には木材を潤沢に使う「木質化」などが中心になっていくのではないかと思います。森林は二酸化炭素を吸収して酸素を生みますが、成長しすぎると二酸化炭素の吸収が減るため、50年程度の樹齢の木を使い、苗木を植えていく“森の新陳代謝”が必要です。

そのため、より多くの木材需要を生んでいく必要があります。また、大規模な木造建築にも対応できる供給体制を構築していく必要もあります。Port Plusが国内の木材流通の改善のきっかけにもつながればとも思います。

今回はPort Plusに注目したが、木造の高層建築は災害に備えるため、材料や構造などを工夫しているようだ。このような形での木材の活用は広がっていくかもしれない。