熊本地震の記憶や経験を後世へつなぐ熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』。ミュージアムでは、地震による被害や教訓が展示されている。スタッフの久保さんは、直接死より災害関連死が多いことから、避難生活に対する備えの重要性、熊本の経験を無駄にしないでほしいと話す。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』とは

熊本県南阿蘇村にある熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』にやってきた。今回はミュージアムの久保さんに案内をしていただきながら、熊本地震について振り返っていきたい。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』は、熊本県が2年前に設置。様々な貴重な展示を通し、当時の記憶と教訓を訪れた人たちに伝え続けている。

藤﨑祐貴アナウンサー:

まず最初の展示。これは一体何なんですか?

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

こちらは、宮崎の方からすると、熊本と宮崎を結ぶちょうど真ん中にあった「阿蘇大橋」という橋が、今回の地震の土砂崩れによって崩落したもの。一部をこちらで展示している。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

鉄骨の接合部分だった場所がねじ切られてしまっている。それだけやはり地震の揺れ、そして土砂崩れの威力がすさまじかったということを伝えている。

施設の中に入ってまず目に入るのが、本震が発生した4月16日の午前1時25分で止まったままの時計。

地震への知識や備えの重要性

藤﨑アナウンサー:

この車はもう跡形もなく、ぐちゃぐちゃに崩れてますけど…。

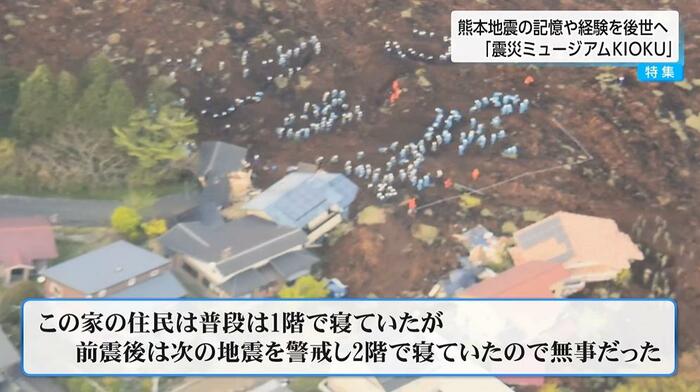

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

家が3軒ずつ並んでいて、上の家が土砂の地滑りに飲み込まれてしまった。家と一緒に飲み込まれてしまったのがこの赤い車。

藤﨑アナウンサー:

この車の持ち主だった方はどうだったんですか?

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

この方は、普段は1階で寝ているが、前震があって、「もう一度揺れがあったら危ないんじゃないか」ということを察知して、その日はたまたま2階で寝て何とか命だけは助かった。やはり警戒レベルをしっかりと上げて備えておくことは、すごく大事な事と思う。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

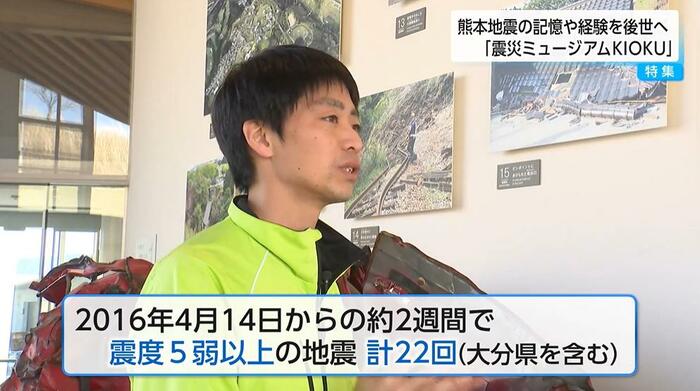

熊本地震の特徴として、余震がすごく長くて多かったということがある。

熊本では、2016年4月14日からの約2週間で、震度5弱以上の地震が計22回(大分県含む)あった。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

建物の中にいるのが怖いということで、車中泊が長い方がいた。半年とか続けていた方もいた。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

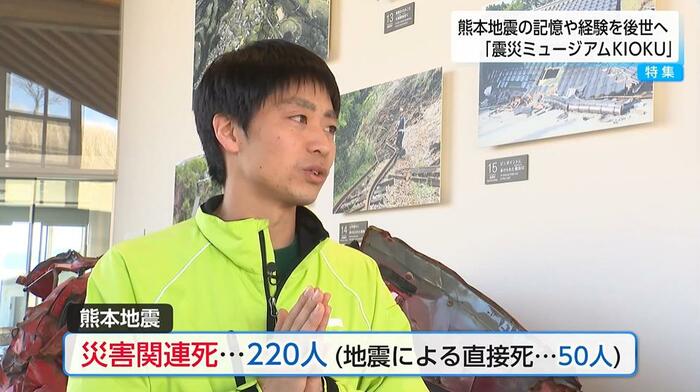

その結果、熊本地震の避難生活の中で亡くなられた方が約220名。直接死より関連死の方が多かった。これは本来、防げた死で、やはり皆さん、地震に対する備えのほか、避難生活に対する備え、例えば高齢者の方あるいは体の不自由な方がどうやって生活をしていくのか、あるいは衛生環境をどうやって保っていくのか、薬の備蓄、食べ物の備蓄、そういったものも含めて、もっともっと地震が起こった後の避難生活への備えが必要だなということを学びとして感じている。

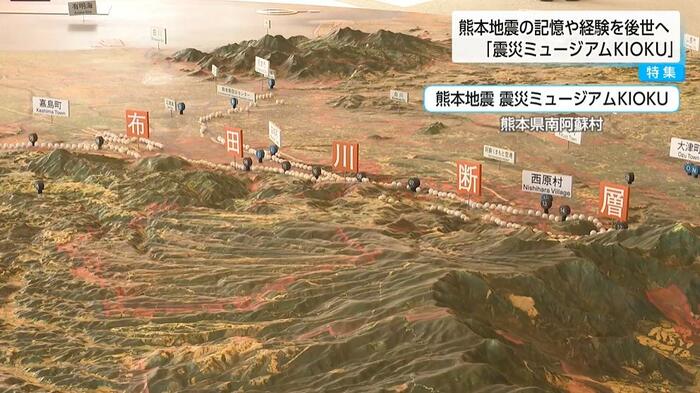

布田川断層帯の上へ

震災以前、この敷地には東海大学の阿蘇キャンパスがあったが、地震によって被害を受け使用できなくなった。被災した校舎などが当時の状況のまま展示されている。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

これがいわゆる熊本地震の本震を起こした「布田川断層」による地表地震断層。この断層の地下で起こったずれが地面まで届いて、地割れが起きたもの。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

この断層が東海大学の1号館、いわゆる講義室等が入っている建物の真下を貫いてしまった。見てわかる通り、階段等もかなり大きな被害が出てしまっている。

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

コンクリートの建物で、ひびだらけ。一般的な木造建築に比べて丈夫で、避難所としても使える鉄筋コンクリートの建物でさえこれだけの被害を受けてしまうというのが断層の近くの被害。

熊本地震から学ぶこと

訪れた人に話を聞くと…

沖縄からの観光客(熊本県出身):

心が痛い。きょう見たり聞いたりしたことを沖縄の友達に広めて「備えることは大事だよ」と伝えたい。

藤﨑アナウンサー:

このミュージアムを通して利用者の皆さんにはどんなことを学び取ってほしい?

熊本地震震災ミュージアム『KIOKU』 久保さん:

もともと熊本県は地震がすごく少ない県だと言われていた中で、これだけの地震が起きてしまった。我々も油断をしていたところがあったと思う。だからこそ、特に宮崎は今どんどん警戒レベルが上がっている中で、皆さん油断をせず、そして我々熊本県のこの被害の様子、その経験と教訓を無駄にしないように、ぜひこういったものを見て学んで日頃の備えに繋げてもらえたら嬉しい。

(テレビ宮崎)