8月2日にアメリカのナンシー・ペロシ下院議長が台湾を訪問し、蔡英文総統と会談した。これに反発した中国は、台湾周辺の海・空域で4日から大規模な軍事訓練を実施した。一連の動きは、米中をはじめとする国際情勢にどのような影響を及ぼしたのだろうか。

アメリカに責任転嫁する形で演習実施 国内事情でも“好都合”

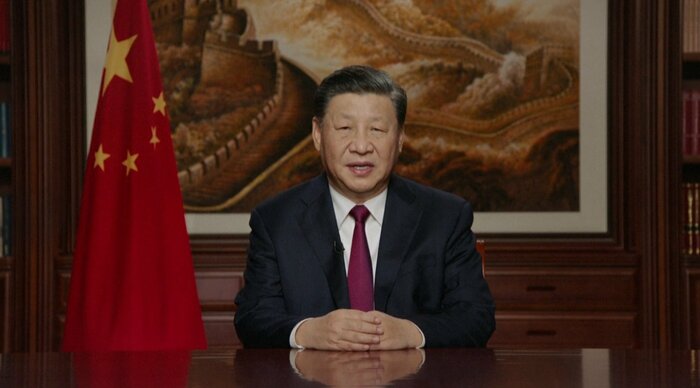

米中首脳電話会談が行われた7月28日、習近平国家主席はペロシ氏の台湾訪問について「火遊びをすれば火傷をする」とバイデン大統領に厳しく釘を刺した。

秋の党大会で安定的に3期目を迎えたい習氏にすれば、ウクライナ情勢、コロナ禍に続き、台湾問題でも騒ぎを大きくしたくないのが本音だっただろう。ペロシ氏の訪問を受けて中国が実施した軍事演習は、習主席のメンツを潰したアメリカへの報復だけでなく、国内向けに強気の姿勢を見せる必要があったためだとみられる。

一方で、この演習をアメリカに責任を転嫁する形で行えたのは、結果的に大きな成果となった。実際に武力統一に踏み切るかはともかく、中間線を越え、台湾を取り囲み、11発の弾道ミサイルを発射し、今後の演習を常態化することも示唆した。

既存の国際秩序を変える動きを公然と行い、実績にしてしまったわけだ。「数年かかって出来るかどうかという演習を、堂々とやれる口実を与えてしまった」(外務省幹部)というように、中国がメンツを潰されたのはひとつの側面にすぎない。

中国の国内事情から見ても、この演習は好都合だった。折しも新型コロナ対策の厳しい措置に市民の不満は高まり、指導部の求心力の源泉である経済成長にも陰りが見えていた。ペロシ氏の訪台は、そんな国内の不満の矛先をアメリカにそらし、「強い中国」を印象づける格好の材料になった。

「今回の演習は習主席の偉大な指導だと位置づけられるだろう」(外交筋)との指摘があるように、3期目を見据えた習主席、指導部としても、この“実績“を利用しない手はないだろう。

日本の安全保障にも重大な影響

一方でアメリカや台湾、日本にとってはどのような影響があったのか。

アメリカはペロシ氏個人のレガシー(遺産)になった側面はあるだろうが、「果たして今行く必要があったのか」(外交筋)という疑問の声も根強くある。中間選挙を控えた民主党にとって中国に譲歩したくない事情はあったにしても、「ペロシ氏にも中国にも強く出られないバイデン大統領に失望感が広がっている」(アメリカ関係筋)との声もある。

台湾は、ペロシ氏の訪問をきっかけに中国軍に島を囲まれ、現実的な脅威にさらされた。アメリカの関与を歓迎しつつ、他の選択肢がなかっただろう蔡英文政権にとっては複雑な思いがあるはずだ。蔡総統は15日にアメリカの議員団とも会談したが、映像の公開が一部にとどまり、配信される時間も遅れたのは中国を刺激したくない思惑もあったからではないか。

中国が発射した弾道ミサイルのうち、5発が日本の排他的経済水域(EEZ)内に着弾した(防衛省発表)ことは、日本の安全保障にも重大な影響を及ぼした。中国側が意図したものかはわからないが、これも明らかな現状変更の動きである。「日中関係は改善の兆しが見えていた」(日本大使館筋)というタイミングだけに、ペロシ氏の台湾訪問と弾道ミサイルの発射を含む中国の演習は、日中関係にも冷や水を浴びせる結果になった。

結局は中国を利するだけになったとみられる一連の動きだが、それはあくまで短期的なものだ。日米などと中国の距離が広がることは地域の不安定化を招き、不確定要素が増し、中国の孤立を深めることにもなるからだ。

その一方で、中国外務省は岸田改造内閣の発足にあたり「両国が同じ方向に進むことを望む」と日本への批判をおさめ、両国関係が重要だとの認識を繰り返し示している。18日に秋葉国家安全保障局長が天津を訪れ、外交を統括する楊潔篪政治局委員と7時間にわたって会談したのは、そんな日中の状況を打開し、国交正常化50周年を前向きなものにするための重要なステップになる可能性がある。ある外交筋は「11月のG20 で日中首脳会談を行うための準備ではないか」と語った。

【執筆:FNN北京支局長 山崎文博】