新潟・三条市の小学校で行われたのは、SNSで陥りやすいトラブルについて考える授業。身近なSNSがいじめの発端にならないよう、子どもたちは活発に意見を交わしていた。

トラブル回避するには…県の教育プログラムもとに“SNS授業”

松村道子キャスター:

三条市の一ノ木戸小学校。SNSだからこそ陥りやすいトラブルについて、子どもたちが真剣に考えています

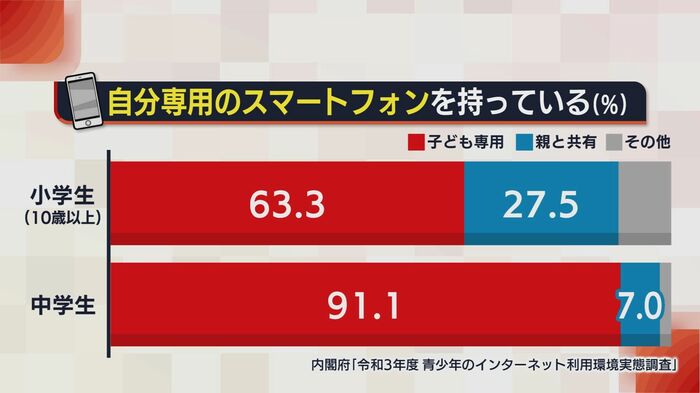

内閣府が2021年に行った調査によると、自分専用のスマートフォンを持っている10歳以上の小学生は63%、中学生は91%にのぼっている。

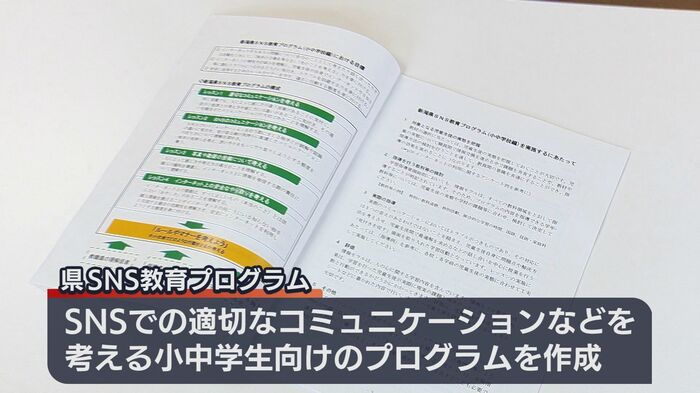

子どもにもすでに身近なものとなっているSNSと上手に付き合ってもらおうと、新潟県は教育プログラムを作成。

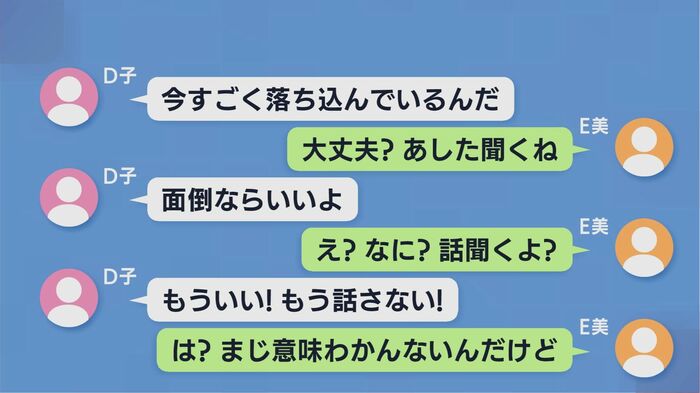

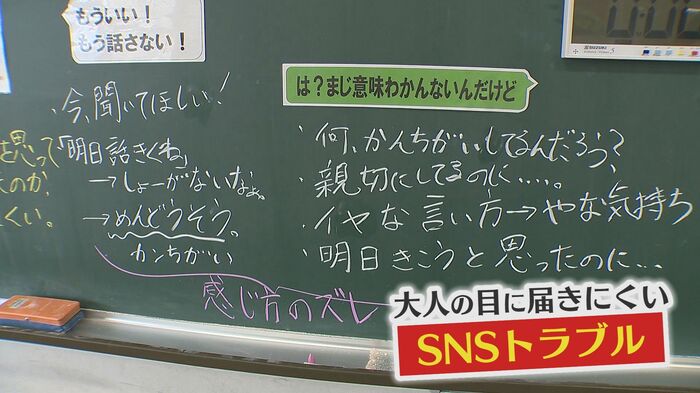

このプログラムをもとに行われた公開授業の題材が…

一ノ木戸小学校 笠原龍二 先生:

D子さんからE美さんに対して、こんなメッセージが来ました

D子:

今すごく落ち込んでいるんだ

E美:

大丈夫?あした聞くね

D子:

面倒ならいいよ

E美:

え?何?話聞くよ?

D子:

もういい!もう話さない!

E美:

は?まじ意味分かんないんだけど

一ノ木戸小学校 笠原龍二 先生:

どうして、D子さんとE美さん、こんなふうに気持ちが伝わらなかったんだろう?

児童:

情報が足りなくて、どういう意味か分からなくなっていたと思うから、もうちょっと情報を付け足す

児童:

落ち込んでいることを今話せばよかったと思う

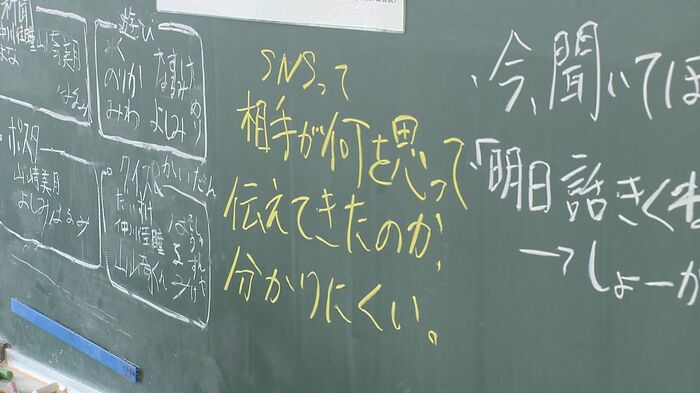

一ノ木戸小学校 笠原龍二 先生:

相手が何を思って伝えてきたのかが分かりにくい

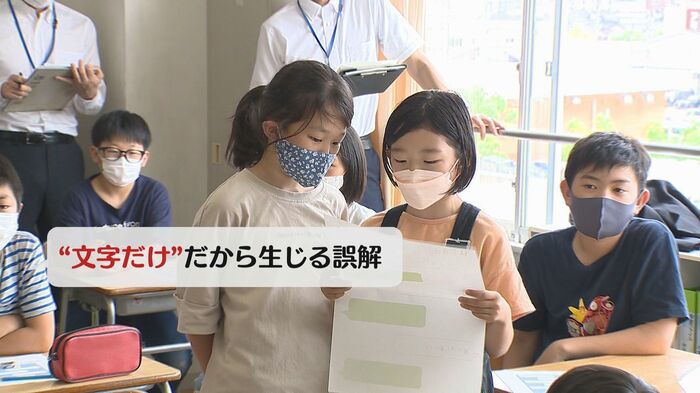

文字だけのコミュニケーションのため誤解が生じやすいこと、顔を合わせていないため発言を訂正しにくいことなど様々な意見が挙がった。

SNSでのいじめ・トラブル撲滅へ…「自ら考え判断する力を」

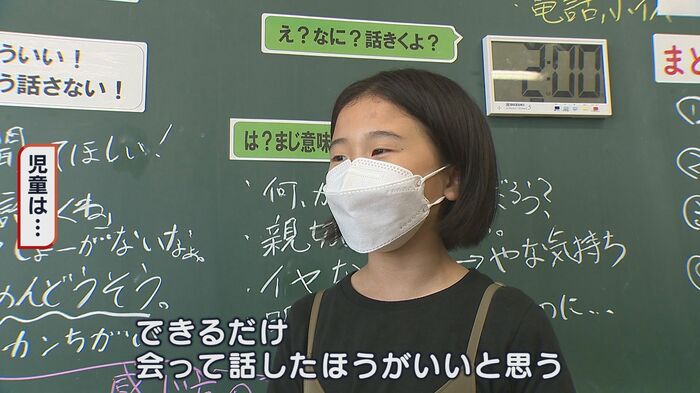

授業を終えた子どもたちに話を聞くと…

児童:

SNSを使うときは1回考えてから送るようにして、できるだけ会って話したほうがいいと思う

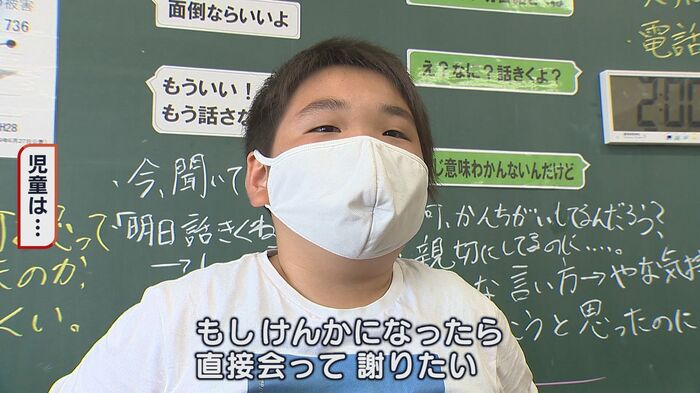

児童:

もし、ケンカになったら直接会って謝りたい

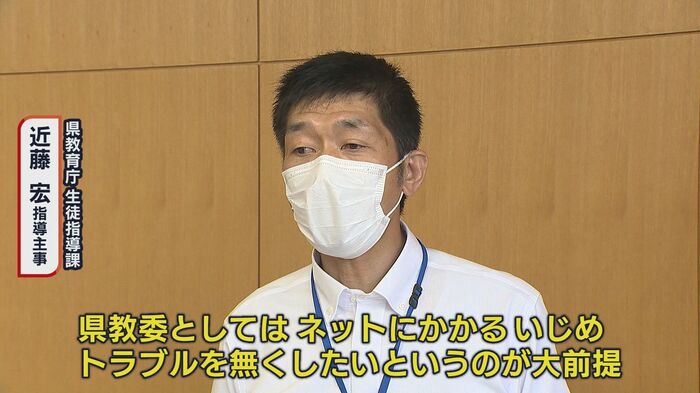

大人の目に付きにくいSNS上のトラブル。県は、このSNS教育プログラムを徐々に県内に広げていく方針だ。

新潟県教育庁 生徒指導課 近藤宏 指導主事:

県教委としては、ネットにかかるいじめ、トラブルをなくしたいというのが大前提。その中で色々なプログラム指導案、授業を通して、子どもたち自身が自ら考え、判断するという力を育てていきたい

この日の授業は、次の言葉で締めくくられた。

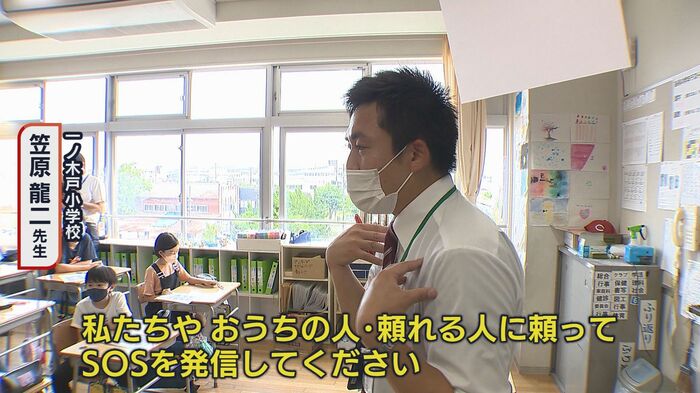

一ノ木戸小学校 笠原龍二 先生:

よりよく伝えるために、どうしたらいいかという手段を考えてほしい。そして、もしどうしてもダメになったときには、私たちやお家の人、頼れる人に頼ってSOSを発信してください

(NST新潟総合テレビ)