聴覚に障がいのある子どもたちが、歌の世界を音楽的にアレンジした手話で表現する。この「手歌」と呼ばれるパフォーマンスを行うのが「ホワイトハンドコーラス」だ。

聞こえない子どもたちが繰り広げるコーラスとはどんなものなのか?取材した。

聞こえない子どもたちが音楽を伝える「手歌」

日本においてホワイトハンドコーラスは2017年に誕生した。子どもたちを指導するのはベネズエラ駐日大使夫人でソプラノ歌手のコロンえりかさんと「日本ろう者劇団」顧問の井崎哲也さんだ。コロンさんはこう語る。

「いまベネズエラでは国内だけで100万人以上の子どもが無償の音楽教育を受けています。その中で聴覚に障がいのある人たちも参加できるようにと考えだされたのがホワイトハンドコーラスです。聞こえない子どもにとって『音楽は必要ない、解らないだろう』ではなく、一緒に何ができるのかを考えたのが手歌です。手歌は、聞こえない子どもたちが音楽の意味を人に伝えることができる新たな表現なのです」

手歌は手話を交えながら、子どもたちが考えた表現で歌詞をパフォーマンスする。手の動きがよく伝わるように、白い手袋をはめることからホワイトハンドコーラスと名付けられた。

子どもたちは月に4回集まって音楽を体験し表現を考えていく。またホワイトハンドコーラスでは、聴覚に障がいのある子どもだけでなく、視覚や身体、発達障がいの子どもたち、そして障がいのない子どもたちも一緒に活動をしている。

聞こえない人にとって歌はつまらないものだった

聴覚に障がいがある井崎さんにとって、ホワイトハンドコーラスに出会う前「音楽は自分にとって関係のないものだった」。手話通訳を通じて話を聞いた。

「通っていた聾学校に音楽の時間があったのですが、聞こえない私にとっては関係無かったのですね。聞こえない人は皆、歌をつまらないものと思っています。しかしえりかさんに目の前で歌ってもらった時、自分の中に電気が走るように『あ、これが音楽だ』と分かったんです」

この出会いの後、コロンさんと井崎さんは協力して手歌をつくった。井崎さんは当時のことをこう続ける。

「そこで聞こえない子どもたちを集めて、『音楽や歌が嫌いだと思うけど、手歌をやってみようか』と言うと、子どもたちがどんどん面白そうに寄ってきたんですね」

音が聞こえない人にとって「歌を楽しむ」とはどんな感じなのだろう?筆者がたずねると井崎さんはこう答えた。

「聞こえる人は歌を聞いて『懐かしい歌だなあ』とか『一緒に歌おうよ』とかありますよね。私たちはそういった感覚は全くないので、歌が嫌いになるんです。しかし手歌によって歌と向き合い、ハーモニーの投げ合いみたいなことができるようになると、子どもたちは『一緒に歌おう』と言いだすんです。これは素晴らしいことだと思います」

聴覚を超えた音楽を感じさせる「きせき」の写真

この活動を“体験”できる写真展が都内で行われているので取材した。

写真家の田頭真理子さんはホワイトハンドコーラスに魅入られ、2017年の「ホワイトハンドコーラスNIPPON」の立ち上げからその活動を撮り続けている。田頭さんはその魅力をこう語る。

「最初の頃子どもたちは消極的で自信が無さそうな様子でしたが、何年も経っていくうちに表現力がどんどん高まって、成長ぶりがすごいなと思いました。最近は子どもたちからどういう風な表現をするか意見がたくさん出るし、子どもたちにエネルギーが満ち溢れているのを感じます」

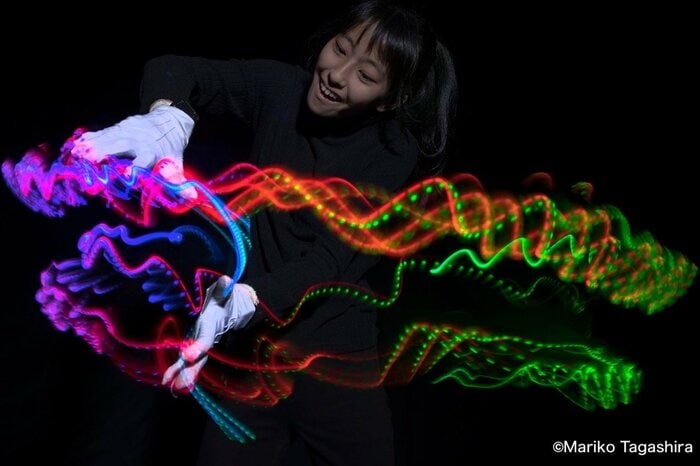

田頭さんは暗闇の中、光る手袋をはめた子どもが手歌でベートーベンの「交響曲第九番」を表現する様子を撮影した。

「撮影をしていると誰でもカメラの前で自分をよく見せようと思うんですが、子どもたちは一切ないんです。歌の世界を表現するという気持ちでカメラの前に立っているんですよね。音が聞こえない分、歌詞の意味を何年もかけて読み解いて理解をするので、子どもたちにとって言葉は立体的になっているのです」

写真を見ると手の動きが美しく心の軌跡を描いているのを感じる。聴覚を超えた音楽を感じさせる写真は、まさに「第九のきせき」で見る者の心を揺さぶる。

聞こえない子どもに音楽の素晴らしさを伝えたい

ホワイトハンドコーラスNIPPONの活動はこれからも続いていく。コロンさんは「できる場所がまだまだ少ないので、聾学校とも協力して、音楽の素晴らしさをより多くの子どもに伝えたいと思っています」と語る。

聞こえない子どもが音楽の世界を楽しむことができるホワイトハンドコーラス。ここには「きせき」が存在する。

写真展「第九のきせき」は5月29日まで東京・竹芝のダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」にて開催されている。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】