猫は同居している猫の名前を認識している――。

このような研究結果を京都大学などの研究グループが公表し、論文は2022年4月13日、国際学術誌「サイエンティフィック・リポーツ」に掲載された。

そもそも、猫はヒトに非常に身近な動物でありながら、これまで猫がヒトの発話を識別しているのか、科学的には全く分かっていなかった。

そこで、京都大学などの研究グループが、猫が“同居する他の猫”の名前と顔を理解しているのか、調べるため、「期待違反法」を用いて、実験を行った。

「期待違反法」とは、期待とは異なる事象が起きると、その事象を長く見ることを利用し、動物や乳児が何を期待しているのかを調べる心理学的手法のことだ。

実験の対象は、“3個体以上で飼育されている家庭の猫”。

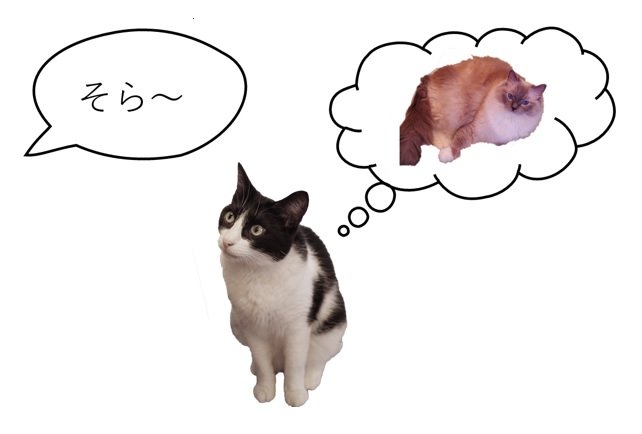

“3個体以上で飼育されている家庭の猫”が対象の実験では、モニターの前に猫を座らせ、同居する“猫A”の名前を4回再生した後に、“猫A”の写真か、同居する“猫B”の写真を示した。

その結果、名前と一致しない“猫B”の写真を長く見ることが分かった。

今回の実験について研究グループは「家庭で多頭飼育されているネコは、同居する“友達”の名前を認識しており、その名前を聞いた時に、その個体の顔を予測することが分かった」としている。

今回の実験では、「猫は同じ家の中で暮らす他の猫の名前を認識していること」が明らかになったわけだが、この理由としてはどのようなことが考えられるのか?

また今回、同様の実験を“猫カフェの猫”に対しても行ったが、この場合、“名前と一致する猫”の写真と、“名前が一致しない猫”の写真を見る時間に差はなかったことが分かっている。“猫カフェの猫”では差がなかったのは、どうしてなのか?

「猫の認知」を研究していて、京都大学に所属している時に今回の研究を始めた、麻布大学特別研究員・高木佐保さんに話を聞いた。

「飼い主の発話を注意深く聞いているということだと思います」

――そもそも、研究対象として「猫の認知」を選んだ理由は?

単純に猫が大好きで、猫がどのようなことを考えているのか知りたいからです。

――今回、このような実験を行おうと思った理由は?

猫がヒトの言葉を、どの程度、理解しているのかを知りたくて、まず、はじめのステップとして、他の個体の名前の認識を調べました。

――「猫は同居する猫の名前を認識している」。この理由としてはどのようなことが考えられる?

理由は、なかなか難しいですね。

他の個体の名前を知っていたとしても、その個体にメリットは、そこまでないような気もします。それだけ、飼い主さんの発話を注意深く聞いているということだと思います。

――「猫は同居する猫の名前を認識している」という今回の研究結果をどのように受け止めている?

ちゃんと他の個体の名前を聞いて、その顔を予測できていたので、そこまで、ちゃんと飼い主の発話を聞いているんだと思うと、驚きでした。

「猫カフェは飼育個体数が多いので自分の名前も認識できていない」

――「猫カフェの猫だと、差がなかった」。この理由としてはどのようなことが考えられる?

猫カフェは飼育個体数が多いので、1個体あたりの名前を聞く頻度が下がることや、先行研究から、自分の名前の認識もできていないということが分かっています。

そのあたりが関係していると思います。

――今回の研究結果、今後、どのようなことに活かされる可能性がある?

飼い主が猫に対する正しい知識を持つことで、適切な飼育が期待できます。

――高木さんは今後、「猫の認知」に関して、どのようなことを調べ、どのような実験を行っていこうと考えている?

今後も、猫がヒトの発話をどのように認識しているのかを調べていきたいです。

「どのようにヒトの発話を学習するのか」「外国語と自国語の区別ができるのか」などは興味があります。

猫は犬と比べると、そっけなく、ヒトとのコミュニケーションも淡泊という印象があったが、今回の実験で、飼い主の発話をちゃんと聞いていたことが分かった。

ちなみに今回の実験では、同居するヒト家族の名前を認識しているのかの実験も行われた。全体的な差は見られなかったものの、飼育期間が長く・家族の多い家庭で飼育されている猫ほど、名前と不一致の家族写真を長くみることがわかったという。ヒト家族の名前の学習については、どれくらいその名前を聞く機会があるのかが関係している可能性が示唆されたとしている。