「なぜそんな所に?」と思わず首をかしげてしまう場所に、鳥が巣を作ってしまった。

Twitterユーザーのぶんちょネルラさん(@sonbondaisuki)が「ちょwwwそこ巣にしちゃったの」とのコメントと共に投稿したのが、こちらの画像。

撮影されたのは、静岡県掛川市にある「花と鳥とのふれあい」が楽しめる掛川花鳥園の来園者用の手洗い場。鳥とふれ合った後に手洗い・消毒をする所なのだが、ここのシンクの中に2羽のヘラサギがいるのだ。1羽は座り込んでくつろいでいるようにも見える。

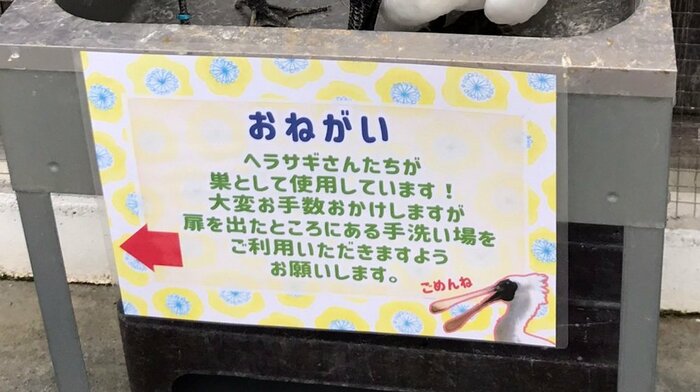

そして、このシンクには「おねがい」と書かれた注意書きが貼られているのだ。

ヘラサギさんたちが巣として使用しています!

大変お手数おかけしますが 扉を出たところにある手洗い場をご利用いただきますよう お願いします。

なんでもこの2羽はつがいで、現在この場を“巣にしてしまっている”という。この投稿にはTwitterでも「ありゃまーー」「何故ゆえに」「入居の理由を聞いてみたい」といった驚きと疑問のコメントが寄せられている。

仲良く入っている時点で巣だと思った

鳥の巣であれば、卵を守るためにわらや草などを使って柔らかくしているのを想像するが、このヘラサギの巣はシンクそのままの状態に見える。一体、どこが巣としてよかったのだろうか。

掛川花鳥園・バード統括兼広報の北條龍哉さんに話を聞いてみた。

ーーそもそもヘラサギってどんな鳥なの?

正式名称はクロツラヘラサギ。生息地域は、東アジア全域(日本、中国、韓国、台湾、極東ロシア、ベトナム、タイ、フィリピンなど)。日本では主に九州エリアで見ることができます。越冬のため大陸から渡ってくる渡り鳥です。

特長/特徴は、頭が黒くへら状のクチバシを持つサギでクロツラヘラサギと言い、サギとなっていますが実際はトキに近い鳥です。干潟や河口、池、沼、湖などの水辺で過ごしています。なお頭が白いノーマルな「ヘラサギ」という鳥もいます。

立った時に足~頭でだいたい45cmくらいの大きさがあり、比較的温厚な鳥で、水生昆虫や小魚を、特徴的なへら状のクチバシを使って捕まえて食べています。絶滅危惧種に指定され、野生には5000羽程度とされています。世界的に保護活動が行われており、少しづつではあるが増えつつあります。日本には毎年500羽ほどが渡ってきている様子です。

ーーなぜ巣だと分かったの?

クロツラヘラサギは木の上に皿状の巣を作るため、オスとメス2羽で仲良く手洗い場に入っている時点で巣だと思いました。ツイートの時点ではわらなどは用意していなかったのですが、現在ではわらも用意し自分たちで運び込んでいます。

どの鳥も共通するのは、環境の中で一番気に入ったところ

ーー手洗い場を選んだ理由は?

本人たちに聞かないとわからない部分ではあるのですが、環境の中で一番気に入ったところ(例えば安全面、水場エサ場との距離など)を巣にするのは、どの鳥も共通です。

飼育下の鳥に対して人工的な巣の基礎(プラスチックのザルや植木鉢など)を与えることは普通にあるため、手洗い場という人工物に入って巣作りすること自体はさほど違和感は無かったのですが、巣作りの兆候が見られてから、過去に巣を作ってくれた人工的な巣の基礎をエリアに用意したのに完全に無視されたのは、どういうことだったのでしょうか?(過去の時は巣にはこもったのですが、卵は産みませんでした)

ーー移動させようとはしたの?

当初は申し訳ないのですが、どいていただこうといろいろと策を練ったのですが、当人たちがどうしても立ち退くつもりがなかったため、現在の状況になっています。よほど居心地がよかったのだと思います。

現在も仲良く入っています

ーー来園者たちの反応はどう?

皆様、ほほえましくご覧になっています。写真を撮る方も多いです。

ーー現在の、ヘラサギと巣の様子を教えて。

巣材(巣の材料)のわらを運び込む量が増えているので、もっと巣っぽくなると思います。現在も仲良く入っています。

ーー今後、どうしていく予定?

気のすむまで使っていただく予定です。子供が生まれたらうれしいですね。鳥の巣は基本的に「家・ねぐら」ではなく「子育ての場所」になるため一定期間が過ぎたら出ていくと思います。

現在は、産んだ卵を温めつつ、さらにわらなどを運び込んで、多くの人がイメージする“巣”っぽくなっているという。まだヒナが生まれるかは分からないが、今後も巣の様子を温かく見守ってほしい。

ちょwww

— ぶんちょネルラ🍎🍋🍇🍈🍓🍌🍊🥝 (@sonbondaisuki) April 9, 2022

そこ巣にしちゃったの🤣#掛川花鳥園 pic.twitter.com/c7LGnGSakN