新型コロナウイルスは、医療、経済、教育、文化など、様々な分野に影響を与えている。

こうした中、新型コロナウイルスの影響で「2020年と2021年の2年間で、国内の結婚の件数が合わせて約11万件減った可能性がある」とする推計結果を、東京財団政策研究所の研究グループが3月1日に公表した。

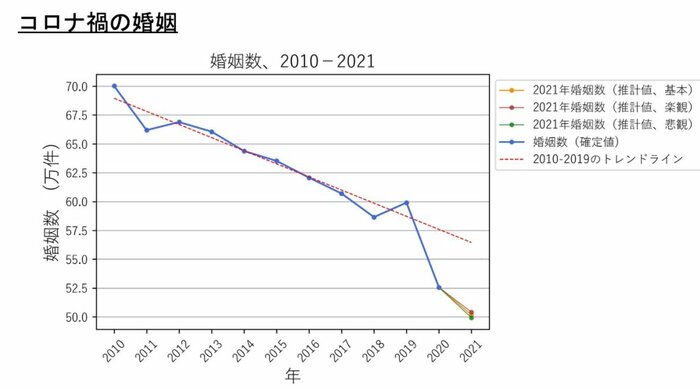

東京財団政策研究所の千葉安佐子博士研究員らのグループは、2010年から2019年までの10年間の国内の結婚件数の推移を分析し、新型コロナウイルスの影響がなかった場合を想定し、2020年と2021年の結婚件数を推計。その“推計の結婚件数”と“実際に報告された結婚件数”を比較した。

2020年の実際の結婚件数は約52万6000件だったのに対し、新型コロナウイルスがなかった場合の推計は約57万6000件だった。

また、2021年の結婚件数の推定値は約50万2000件で、新型コロナウイルスがなかった場合の推計は約56万4000件。

2020年と2021年の2年間で、合わせて約11万件少なくなった可能性があることが分かった。

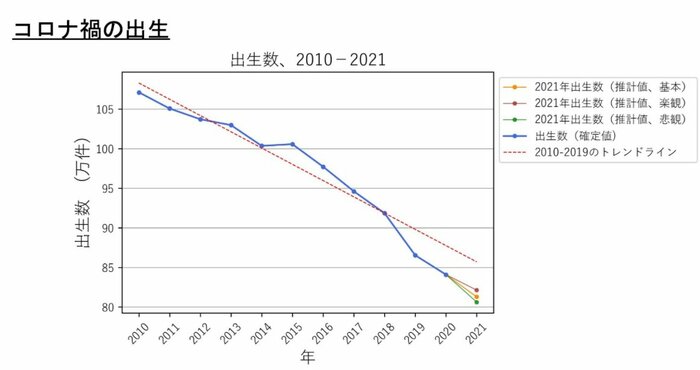

また、この影響で将来的に生まれる子どもは「15万人~20万人少なくなる可能性がある」と推計している。

新型コロナウイルスの影響で結婚件数が2年間で約11万件減った可能性があるということだが、これはどのように推計したのか? また、2年間で約11万件減った理由としては、どのようなことが考えられるのか?

東京財団政策研究所の千葉安佐子博士研究員に話を聞いた。

結婚件数の減少理由は2つ

――このような推計を行った理由は?

新型コロナウイルスの流行や対策が、新型コロナウイルスの流行が収まった後も、社会に影響を及ぼす可能性があることを示すため、中長期的な影響の一例として、結婚件数の減少を取り上げました。

結婚件数が減少すれば、ほぼ確実に出生数は減少し、少子化は加速します。医療のひっ迫などに注目が集まることが多いですが、こうした、まだ問題として顕在化していないけれども、後になって、ゆっくりと効いてくるダメージに注目しました。

――新型コロナウイルスの影響がなかった場合の結婚件数は、どのように推計した?

2010~2019年のトレンドライン(=結婚件数の傾向)に従って、結婚件数を推計しました。

――今回の推計の「結婚件数」は、「結婚式を挙げた件数」ではなく「婚姻届を出した件数」という認識で大丈夫?

その通りです。

――新型コロナウイルスの影響で結婚件数が2年間で約11万件減った可能性がある。この理由としてはどのようなことが考えられる?

2つの理由が考えられます。

1つは「経済不安による結婚控え」です。

旅行業界や飲食業界などは、コロナ禍で大打撃を受けました。また、雇用統計を見ると、非正規雇用が減少し、コロナ前の水準を回復していません。将来への収入の不安が増大して、結婚に踏み切れなくなったカップルがいた可能性は大いにあります。

もう1つは「コロナ禍における出会いの減少」です。

「新型コロナウイルスの感染を回避する意識が働いた」、あるいは「外出制限によって飲食店で過ごせる時間が短くなった」などの理由で、新たな出会いが失われた可能性があります。

「結婚件数の減少は甚大であった」

――将来的に生まれる子どもは「15万人~20万人少なくなる可能性がある」。これはどのように推計した?

約11万件のうち、新婚の割合を考慮し、新婚と再婚、それぞれの持つ子どもの数について、統計などを考慮して推計しております。

――今回の推計結果、どのように受け止めている?

結婚件数の減少は甚大であったと受け止めています。今後、明らかになる、2022年以降の状況についても注視する必要があります。

――推計結果を踏まえ、どのような対策が必要だと思う?

新型コロナウイルス対策としての外出制限がもたらす副作用として、結婚件数の減少、ひいては少子化の加速がありうる、という事実が認識されることが重要だと考えています。

新型コロナウイルスの流行や対策が、新型コロナウイルスの流行が収まった後も、社会に影響を及ぼす可能性があることを示した今回の推計結果。

確かにコロナ禍の経済不安は続いていて、外出制限などで出会いの機会も減っているだろう。結婚件数が減少し、少子化が加速する可能性があることが広く認識され、先手の対策が講じられることを期待したい。