前回に衆議院選挙では、選挙区のトップの票を得た1人が当選する「小選挙区」と、全国を11のブロックわけて得票数に応じて政党・政治団体に議席が配分される「比例代表」の2つがあることを説明しました。

「小選挙区」ではトップの1人しか当選できないのですが、「小選挙区」で落選した人が「比例代表」で当選することがあります。今回は「復活当選」とも呼ばれるこの仕組みについて説明したいと思います。

選挙区で負けても「復活」できる

「比例代表」で誰が当選するかは、原則、政党などが提出する名簿の順位で決まります。たとえば、ある政党が比例の東京ブロックで5議席を獲得した場合、1位から5位の候補が当選となります。

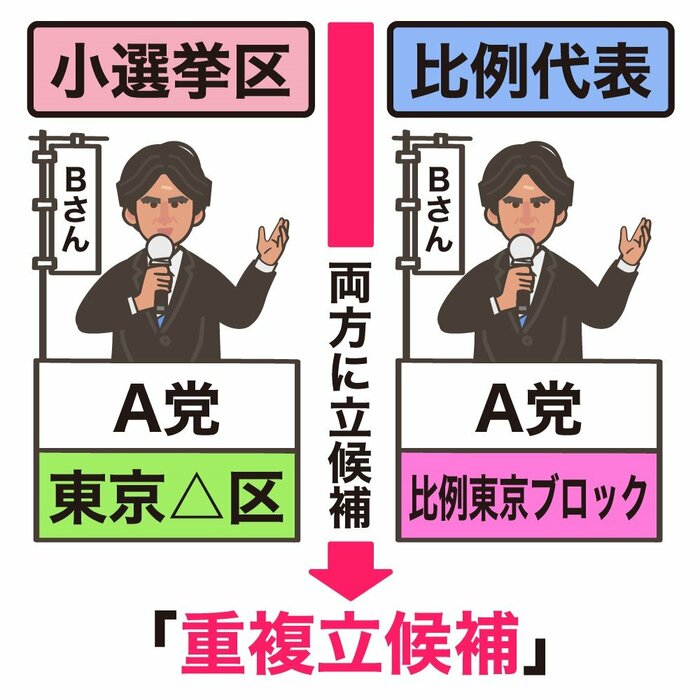

ただ、衆議院選挙では、「比例代表」のみの候補者のほかに、「小選挙区」の候補者も比例の名簿に掲載することができます。つまり、「小選挙区」と「比例代表」の両方に立候補できるわけです。

例えば、A党のBさんは東京△区から「小選挙区」で立候補すると同時に、BさんはA党の比例東京ブロックからも立候補するということです。これを「重複立候補」といいます。

そしてBさんが東京△区ではトップを取れずに落選してしまったものの、比例東京ブロックで当選することがあります。これが「復活当選」です。

“復活”目指して同じ党内で争うことも

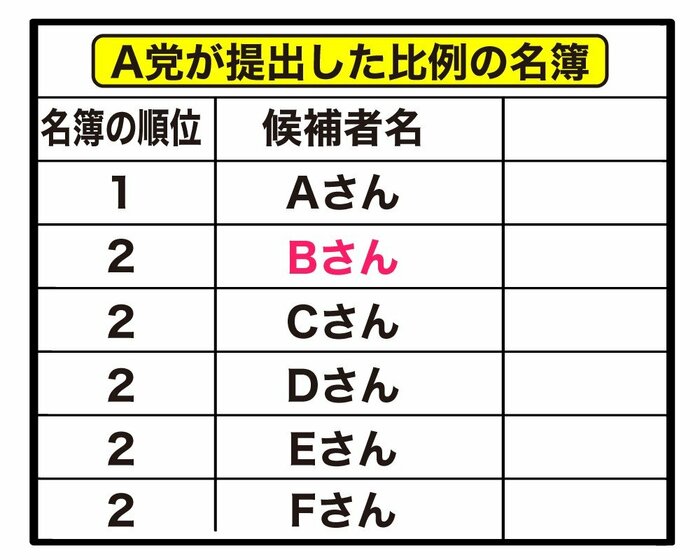

さらに、「重複立候補」の候補者については、比例名簿で同じ順位に掲載することができます。たとえば、A党はBさんを比例東京ブロックの2位に掲載すると同時に、東京の小選挙区候補のCさんやDさんについても2位に並べることができます。

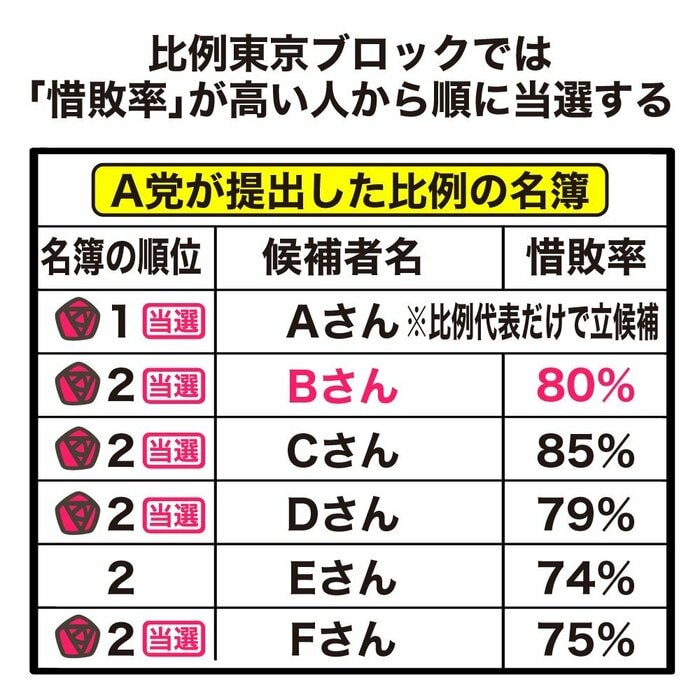

それでは、同じ順位の「重複立候補」が大人数いた場合、どのような基準で「復活当選」できるのでしょうか。この際にカギとなるのが「惜敗率」です。これは、候補者の得票した数を、同じ選挙区のトップの得票数で割ったものです。例えば、前述のBさんが選挙区で8万票獲得したものの、ライバル候補がトップの10万票を獲得し、落選した場合、Bさんの惜敗率は80%となります。

Bさんは重複立候補している比例東京ブロックでの復活当選を狙います。

Bさんは名簿では2位なのですが、他の立候補者10人も同じく2位で名簿に掲載されています。Bさんが所属しているA党が、たとえば比例東京ブロックで5議席を獲得した場合、1位に掲載された候補に加え、2位に並んで掲載された候補のうち「惜敗率」が高い人から順に4人が当選します。

ですから、「重複立候補」の場合、同じ党内で「惜敗率」を巡る戦いが起こることとなります。つまり、小選挙区で負けたとしても、“負け方”がとても大切になるわけです。

次回は、「選挙に行きたいんだけど、当日は予定があって、どうしても投票にいけない場合はどうしたらいいのか」について説明します。

【表紙デザイン+図解イラスト:さいとうひさし】