2021年5月に文科省が行った小学6年と中学3年対象の「全国学力・学習状況調査」(以下学テ)の結果が公表された。学テは例年行われるが、2020年はコロナの影響で中止にされたので2年ぶりとなる。

この間に学校では全国一斉休業や様々な行事の中止、新しい学習指導要領による授業開始や1人1台に端末の配布があり、こうしたことが子どもたちの学力や学びにどんな影響があったのか注目されていた。筆者は今回初めて調査された「家にある本の冊数」など、学力と家庭環境の関係について取り上げる。

家庭にある本の冊数と子どもの学力の関係

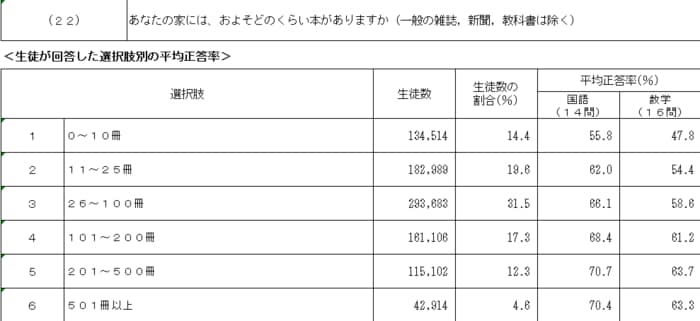

「あなたの家にはおよそどれくらい本がありますか(雑誌、新聞、教科書は除く)」

学テでは子どもたちにこうした設問が用意されていた。回答の選択肢は6つで「0~10冊」「11~25冊」「26~100冊」「101~200冊」「201~500冊」「501冊以上」。

中学3年の回答をみると、家にある本が25冊以下の家庭が3分の1以上を占めている。

そして国語と数学の正答率とクロス集計(※)してみると、両教科とも家に本が多い家庭の子どもほど平均正答率が高くなることがわかった。

(※)アンケート調査によって収集した回答データを、設問をかけ合せて集計すること

本の数から見える保護者の文化への関心度合い

家の本の冊数を尋ねる設問は今回初めて導入された。関係者はこう語る。

「PISA(=OECD生徒の学習到達度調査)でも同様の調査が行われていますが、家にある本の冊数から見えるのは、保護者の文化に対する関心度合いや子どもにどういう教育機会を与えようと思っているのか、などです。家に何百冊も本を置いておけば子どもの学力が伸びると誤解をされる方もいるかもしれませんが、そのような単純なことではありません。また、本を読む行為が直接的に学力を上げるかどうかは、この調査では必ずしも明らかではありません」

PISAの設問では、家庭での子どもの学習環境、たとえば「あなたの家には次のものがありますか」と尋ねるものもある。その回答には「勉強机」「自分の部屋」「勉強に使えるコンピュータ」「教育用ソフト」「インターネット回線」が並び、「文学作品」「美術品」「辞書」「骨董品」もある。

また「あなたの家には次のものがいくつありますか」との設問では、「テレビ」「自動車」「携帯電話」「コンピュータ」「タブレット」などが回答に並んでいる。

朝食を毎日食べている子どもは学力が高い?

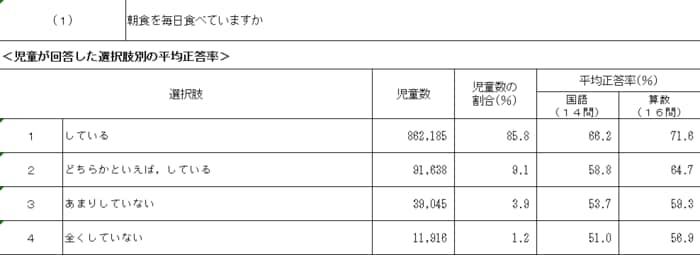

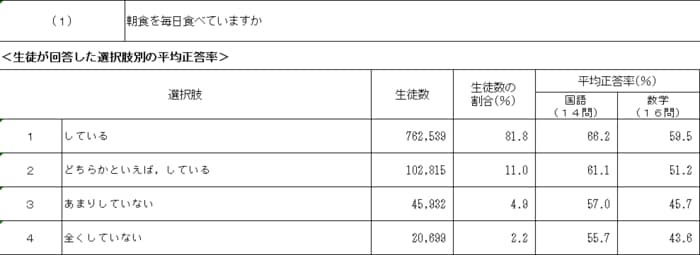

また学テには「朝食を毎日食べていますか」という設問があり、「している」「どちらかといえば、している」「あまりしていない」「全くしていない」の4つの選択肢から回答を選ぶ。

小学6年は「している」「どちらかといえばしている」で94.9%を占めるが、これを国語と算数の正答率のクロス集計でみると、国語・算数ともに「あまりしていない」「全くしていない」と回答した児童のほうが正答率は低いのがわかる。

また中学3年では「している」「どちらかといえば、している」の回答が92.8%を占めるが、国語と数学の平均正答率とのクロス集計をすると、「あまりしていない」「全くしていない」と回答をした生徒が国語・数学とも正答率が低いという小学6年と同様の結果となっている。

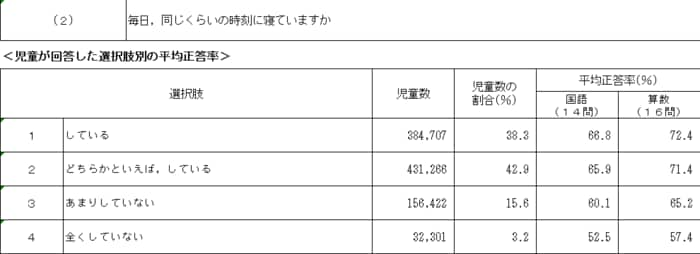

「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」

就寝・起床時刻の規則性についての調査をみる。

「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」の設問に、「している」「どちらかといえばしている」と回答した小学6年は81.2%だが、「あまりしていない」「全くしていない」の児童と比べて国語・算数とも正答率が高い。この傾向は中学3年も同様である。

規則正しい生活が出来る子どもの学力

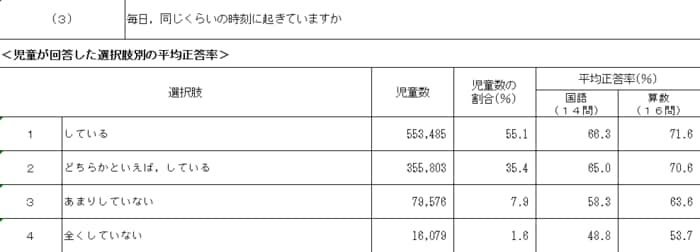

起床時刻においても小学6年では、「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」の設問に「している」「どちらかといえば、している」と回答した児童は90.5%だが、国語・算数の平均正答率ともに、「あまりしていない」「全くしていない」と回答した児童に比べて高いことがわかった。

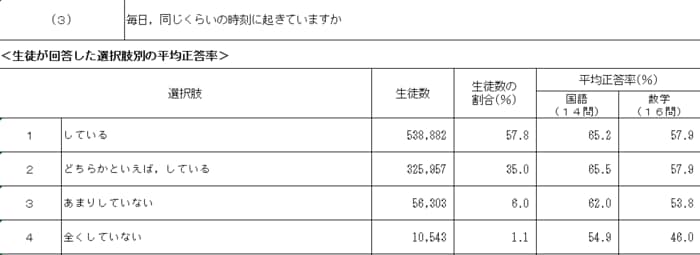

この傾向は中学3年も同様で、「している」「どちらかといえば、している」と回答した生徒の国語・数学の平均正答率は「あまりしていない」「全くしていない」の生徒より高かった。

これらの結果について関係者はこう語る。

「習慣に関する回答から見えてくるのは、子どもが規則正しい生活を送れているのかと学力の関係です。ただこれも朝ご飯を食べると学力が上がるというような単純な話ではありません。したがってこの結果から『学校で朝ご飯を出す』ことが正しいとは言えません。また今回の調査では新型コロナによる休校期間中に『規則正しい生活を送っていましたか』という設問もありました。この回答と家にある本の冊数がどのような関係にあるかも分析する必要があると思います」

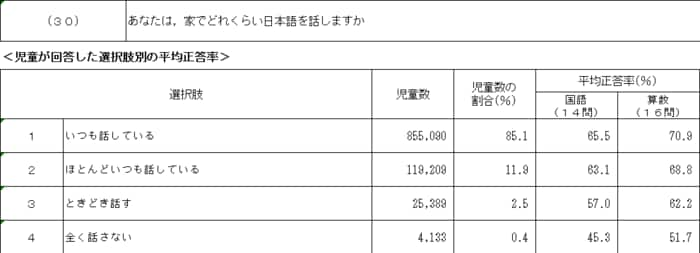

クラスに1人は家庭で日本語を話さない

一方質問には「あなたは、家でどれくらい日本語を話しますか」があった。これは増える外国人の子どもを意識した調査だが、「あまりしていない」「全くしていない」と回答した小学6年が合わせて2.9%いた。

つまり30人クラスだったら1クラスに1人は家庭で日本語をほとんど話さない児童がいるということだ。全国でいえば1学年で約3万人の子どもが家庭で日本語をほとんど話していないことになる。

こうした調査結果をふまえ、専門家はこう語る。

「これまでの調査では本の冊数のような、家庭の経済的・文化的状況に関連するともいえる設問は入っていませんでした。しかしいま経済格差が広がるほど教育格差が大きくなることがわかってきました。今後子どもの教育について考えるとき、文科省はよりこういった問題にコミットしていく必要があるのではないかと思います」

今回の調査をもとにこうした見地から議論が起これば、子ども庁創設のヒントにもつながるのではないだろうか。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】