「オーリー540(ファイブ フォーティ)もう一回来た!」

「ノーズグラインド!これは得点が出る」

「フリップインディ、乗って来た!」

テレビから流れるダイナミックな映像と実況の音声に、思わず釘付けになった方も多いだろう。

日本が金・銀メダルを獲得したスケートボード女子パーク。

45秒間の滑走で、10を超える技が次々と繰り出されるスピード感、そして真っ青な東京の空に高く舞い上がるダイナミックなエアー。テレビを通じて生中継されるこの競技には、これまでにない新鮮なエネルギーが満ち溢れていた。

中でも多くの感動をもたらしたのは15歳の岡本碧優(みすぐ)が逆転でのメダルを狙い、次々と難しい技に挑んだ最終滑走だった。

残り3秒で挑んだ大技“フリップインディ”(空中でボードを手離し、1回転させてから再びボードをつかんで着地する技)は惜しくも着地が失敗に終わったが、海外のライバル選手たちがこの勇気ある挑戦を称えて集まり、肩車で抱えられた岡本が泣きながら笑みを見せる姿に、これまでに味わった事のない感動を覚えた人もいただろう。

その様子を実況アナは、こんな言葉で伝えていた。

「仲間たちに抱えられて泣き笑い。見事なチャレンジでした。悔しくて嬉しくてという岡本かも知れません」

この日、ツイッター上では「岡本ちゃん」がトレンド入りを果たした。

おそらく日本の多くの視聴者が初めて触れ、その面白さに気がついたであろうスケートボード・パークの魅力。それを伝えるテレビ関係者はどのような準備をして、この大一番にのぞんだのか?

実況を担当したフジテレビの森昭一郎アナウンサー(49歳)が、その裏側を明かした。

4秒に1つ。次々飛び出すトリックを“千本ノック”

採点競技であるこのスケートボード・パークだが、フィギュアスケートなどとは違い、「滑走を予定している技の事前申告はなく、選手は本番で何をやっても自由」だ。それが45秒間の滑走時間中に10個以上、つまり約4秒に1つ、何が来るかの分からないトリックが飛び出す。まさにインスピレーションのスポーツだ。

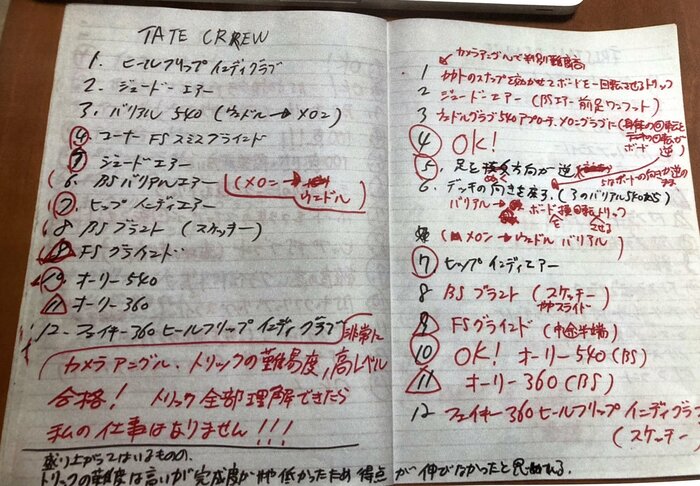

もちろん選手の過去の大会映像や、練習の様子はつぶさに取材しているが、技には細かな違いがあり、「とてもじゃないですが、それを瞬時に判別するのは難し過ぎて分かりません」と森アナは語る。そこで可能な限り映像を見て、“技を見抜く目”を養う準備を始めたという。

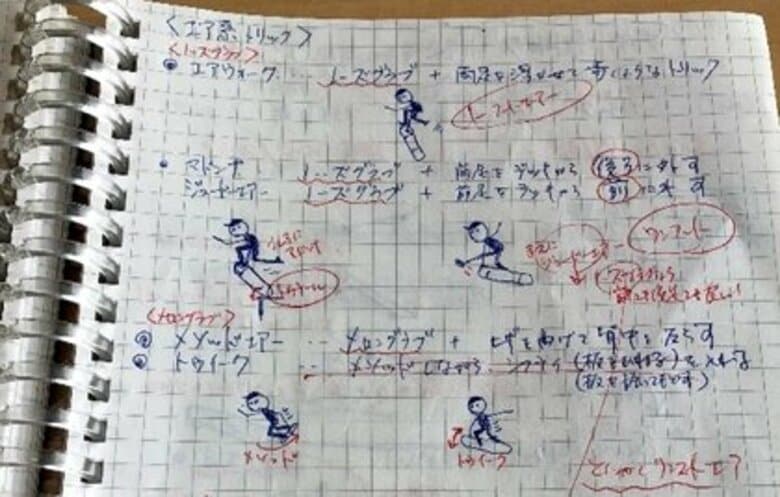

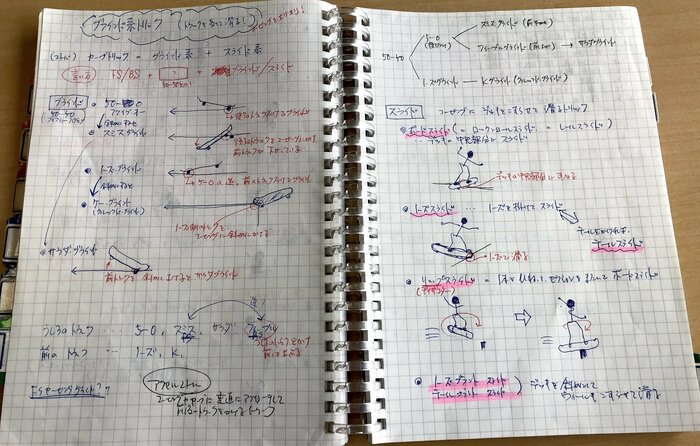

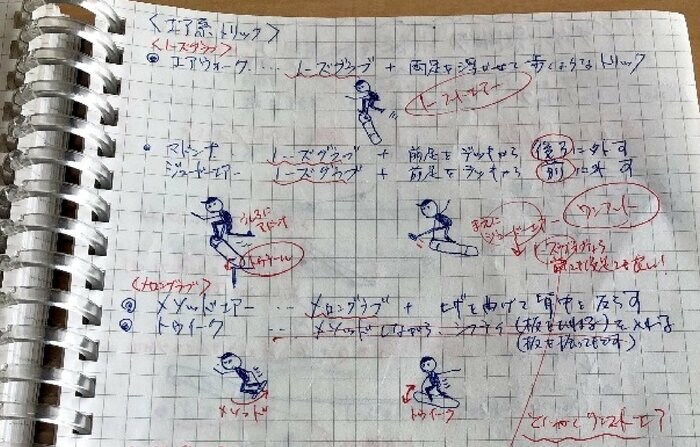

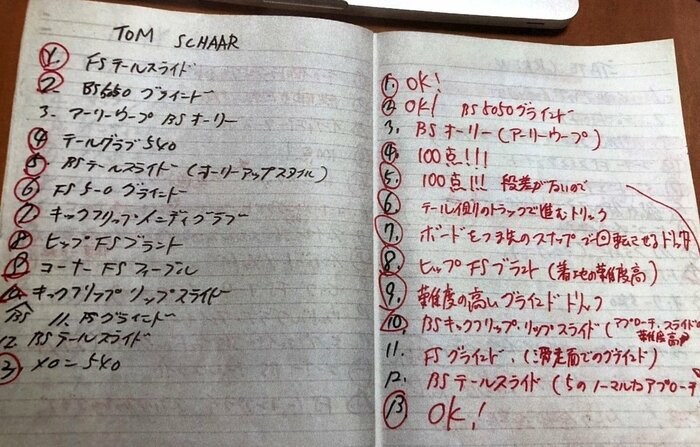

それと同じくして、様々な技を「自分なりにノートに分類し、書き出すことからスタート」した。極めてアナログだが“新競技”なので、参考にしたくても参考にすべき例が周りに見当たらない。つまり、全くお手本がない中でのスタートだった。

そして今度は、大会の競技映像を見ながら、実況しているイメージで技の名前をひとつひとつ書き出す。それを解説者の方にLINEして添削して貰う。

自分が映像で見たトリック、そこから頭に浮かんだ技の名前が正解なのかを一致させる作業を「千本ノックのように数えきれないほど繰り返した」という。気の遠くなる作業だ。

頼りはYouTubeとコワーキングスペース?

この時役立った映像というのが、なんとYouTubeの動画だった。事前に国際大会を生で視察したり、実況するチャンスが全くなかったので、海外の大会の映像をYouTubeでひたすら見た。

「それしか方法が無かったので、膨大な量の映像でした」

しかしコロナ禍もあり「自宅でリモートワークしたくても、子供が幼いので遊んで欲しいとやって来るから集中できませんでした」(森アナは7歳と4歳の二女、20歳の一男を持つ父親)と笑う。

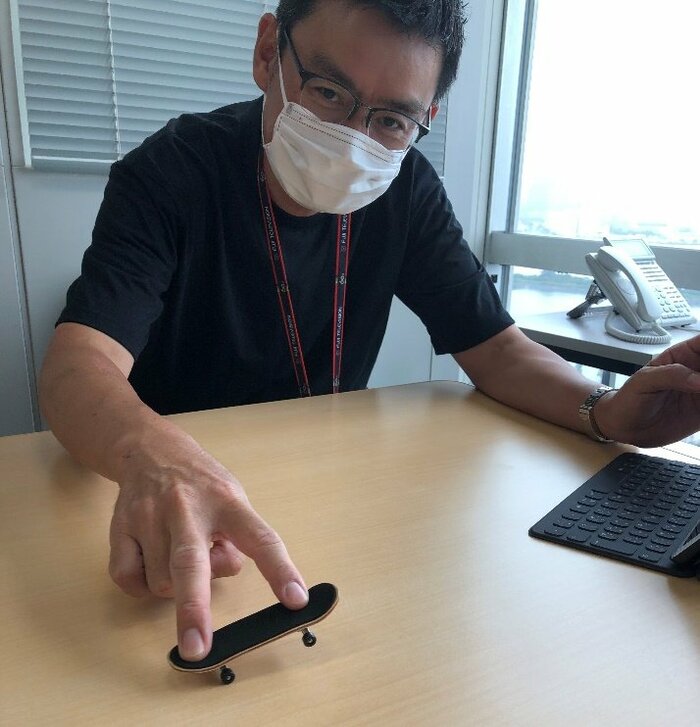

そこで、自腹で借りた自宅近くのコワーキングスペースに通って、朝9時のオープンからから夕方6時までひたすら映像とにらめっこ。時には延長料金を払って居残りした。そして自分ではスケートボードに乗れないから“指スケ”と言われるミニチュアのボードを机の角に当てて、トリックをイメージした。

森アナは当時を振り返る。

「みんな仕事をバリバリしているコワーキングスペースの片隅で、スケボーの映像を見ながら“指スケ”をいじって、ブツブツ言ってる仕事のなさそうな変なおじさんに見えたでしょうね」

偶然、解説の松井立さんの自宅が近隣にあることがきっかけになり、都心のオフィスを拠点とするディレクターにも足を運んでもらい、3人でミーティングを重ねた。

「カッコいい挑戦をした選手は、みんな一番」

そうした積み重ねの中で発見したのが、順位を争う以上にお互いの滑走やチャレンジを称え合う姿だ。今回、五輪中継をテレビで見た人なら誰しもが目にした光景。

ライバルが難易度の高い技に挑んだり、それまでの失敗を克服した時に、ハグをして讃え合うシーンが随所にあった。

「『今日の自分はカッコ良かったのか?』他人との比較もあるけど誰にでもある表現欲、それをお互いが認め合っていて、画面から溢れ出てくる」

それこそが、この競技の本質や根底にあると気がついたという。

「国を背負って立つ緊迫感がある競技も素晴らしいし、心を打つんですが、この競技が醸し出している面白さを伝えるために、どうすればいいかを考え続けていました」

そして極め付きは岡本がラストチャレンジをしたあのシーンだ。

確実にメダルを手にするためなら、難易度が高く、練習でも苦労していた“フリップインディ”をやらないという選択もあったハズだ。それでも彼女は “540”で、2度誰よりも高く空に舞い上がった後、ラスト3秒からエアーを描き、ボードを手離し、1回転させて降り立つという大技に挑んだ。着地は決められなかったが、そのチャレンジする姿に世界が心を揺さぶられた。

あの最終滑走、森アナは岡本がどんな選択をすると思ったのだろう。

「絶対にやると思いました。メダルを獲ることが目的の競技カルチャーではなくて、自分のやって来たことを表現するのがスケートボードの面白さ。守って4位だったら絶対に後悔する。そういう守りをする競技ではないのだと思います」

まさにこの競技の本質が見てとれる瞬間だった。

気温49度。灼熱の実況席

炎天下、8月の東京。会場の実況席はどんな環境だったのだろう。クーラーの効いた部屋で、テレビの画面に釘付けになりながら応援した人も多いのではないか。

「実況席は屋外です。パラソルは用意されていましたが大会関係者の視界を遮ることが分かり

本番中は広げることは出来ませんでした。女子と男子の2日間を実況しましたが、手元に置いた時計の温度計が49.1度を示したので、記念に写真を撮ったくらいです(笑)」

お昼頃からは直射日光の角度でTVモニターはほぼ見えなくなり、頼りは肉眼での目視のみ。

そんな中でも、他の競技を担当する中継スタッフが会場に来て、「首の後ろに氷を当ててずっと冷やしてくれました。解説者の松井立さんやディレクター。みんなで作った中継です」と振り返る。

そうした過程を得て迎えた本番だが、手探りは最後まで続いた。

「初日の女子は、実況の私が技名を伝え、解説の松井さんが解釈をするスタイルをベースに進めました。しかし初日を終えてみて、二日目の男子は松井さんが技名を伝え、自分が解釈をするスタイルに変更しました。何もかも未経験なので、本番で試行錯誤するしかありませんでした」

17日間の大会を終えて森アナを待っていたもの

このスケートボードを始め、森アナが実況担当したのは4競技、大会期間17日間のうち13日に 及んだ。

途中、事前に担務を伝えられていなかった女子バスケの実況が、本番2日前に舞い込み、アナウンス部の同僚に資料をかき集めて貰って現場に臨んだこともあった。

「あれが今回の最大のピンチでした(笑)」

そんなハプニングも乗り越えて、久しぶりにホテル生活から開放されて自宅に帰ると、待っていたのは家族の出迎えだった。

そして子供たちが作った金メダルだった。

「たぶん妻が子供たちと話して準備したんだと思います」

ダイナミックな映像や実況を通じて伝えられる、アスリートの活躍。

新種目スケートボードがオリンピックに運んで来た“新たな息吹”。

そのウラ側には、本質を伝えようと試行錯誤するテレビマンと、それを支える人々の存在があった。

(取材・文:吉村忠史)