日本に駐在する外国人や日本人富裕層の子どもが通うインターナショナルスクール(以下インター)。その中で最近増えているのがインド人向けのインターだ。都内でインド人コミュニティがある江戸川区葛西のインターを取材した。

葛西にインド人向けインターが集中

2021年3月、葛西に設立されたインド人向けインター「サイウィズダムワールドスクール」。理事長のラマア バラジさんはこう語る。

「ここにいるインド人の生徒の親はITエンジニアが多く、子どもに質の高い教育を英語で与えることを望んでいます。東京にはインド人向けのインターが多くありますが、中でも葛西には様々な国際的教育カリキュラムを採用しているインターが集まっていますね」

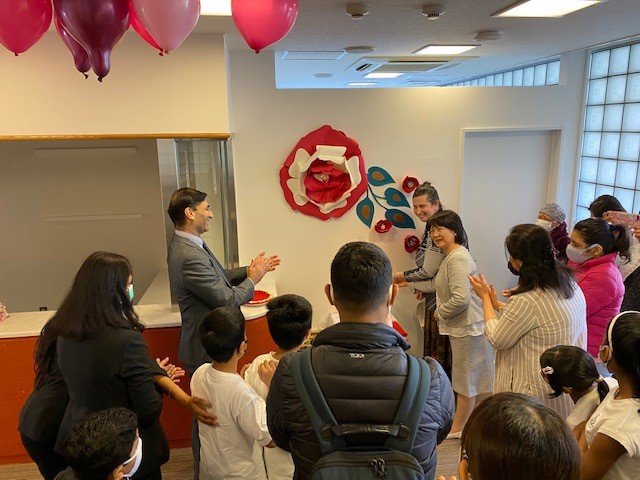

開校当日インド人を中心とした関係者が学校を訪れ、インド式のセレモニーで賑わった。その中にいたのがこの学校の共同経営者で、日本でIT企業をもつハリッシュ サチデバさんだ。ハリッシュさんはこれまで様々な学校に投資してきたという。

「1997年に来日して以来日本の進歩と繁栄を見て、教育への投資がインド社会の問題解決に役立つだろうと気づきました。そこで2011年に自らの資金でインドの故郷にウィズダムワールドスクールという学校を設立したのです」

日本でインドの教育カリキュラムを

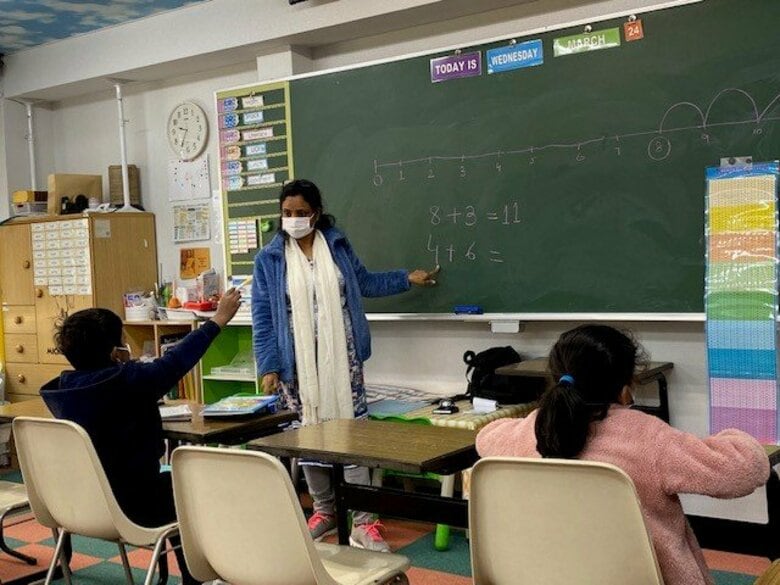

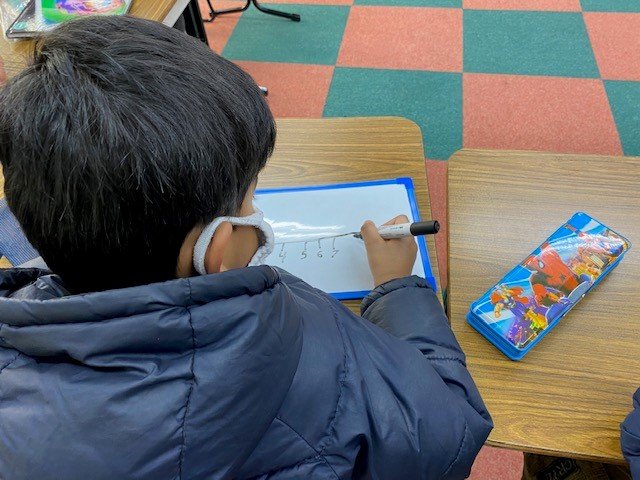

サイウィズダムワールドスクールは、ハリッシュさんがインドで作った学校の“日本版”だ。日本に駐在するインド人の子どもが、インドに帰国後学校にすぐに慣れるようにとこの学校では日本にいながらインドの教育カリキュラムで学ぶことが出来る。

いま生徒は10人だが、コロナのためいまインドに留まっている25人の生徒が新たに加わる予定だ。

日本にあるインターの授業料が年間200万円以上と言われる中、この学校では約60万円の設定となっている。

「一般的に日本のインターの授業料は非常に高額です。このためインド人コミュニティでは、子どもが成長すると多くの親は帰国を考えるようになります。それは日本にとっても大きな損失ですね」(ハリッシュさん)

英語だけでなくテクノロジーも学ぶ

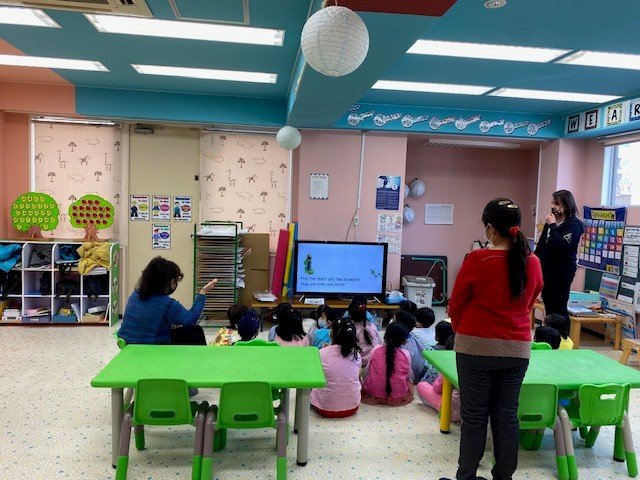

また葛西には2017年3月にラマアさんが開校した「サイシシャ・インターナショナルスクール」がある。ここもハリッシュさんが共同経営する学校で、生徒数は現在約100人。開校当時の生徒数は3人だったのがわずか4年で急増した。

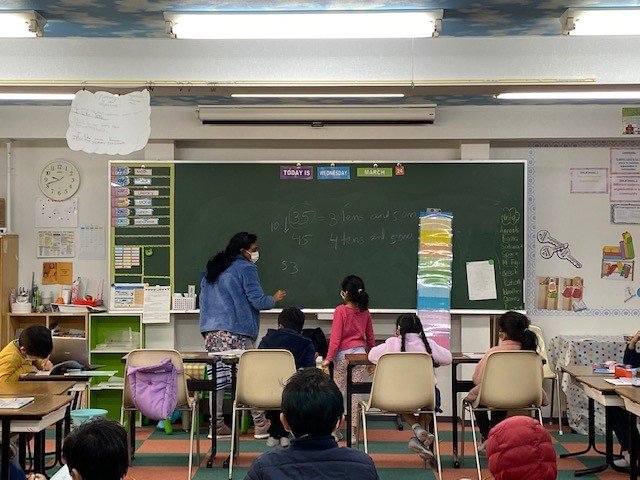

学校は小学校と3歳から5歳のプレスクール(幼稚園)、さらに中学と高校もある。授業はすべて英語で、生徒はインド国籍が約70%、日本人も15%ほどいる。ほかにはフィリピンやスリランカなど多国籍だ。

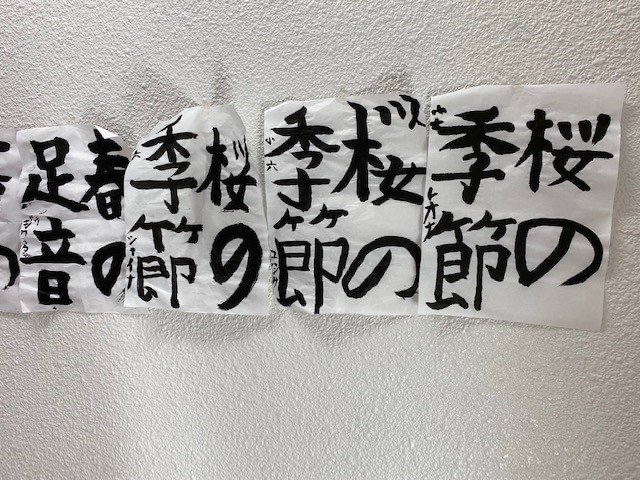

サイシシャではロボティックスなどSTEM教育のほか、ダンスや音楽、芸術やヨガの授業もある。日本社会に馴染むため日本語クラスも週に2回あって、学校には達筆な習字の展示もされていた。ラマアさんはこう語る。

「私が自分の子どものために初めて日本で学校を作ったのは2011年ですが、いまやインド人学校はインド人コミュニティの英語教育の場であるだけでなく、テクノロジーを学ぶ場にもなっています」

サイシシャは国際バカロレア(以下IB)とケンブリッジ国際Aレベルの認定校だ。この2つは国際的な教育プログラムで、認定された学校を卒業すると国際的に通用する大学入学資格を得たことになる。サイシシャの授業には探究型でクリティカルシンキングを育てるカリキュラムが組まれている。

日本やアジアで急増するインター

世界のグローバル化に伴い、インターは世界中で急増している。現在国際的な認可団体から認可を受けているインターは、約1万2千校で生徒は600万人いる(2018年)。これが2028年になると1万6千500校に増加し、生徒は1千万人近くになると予測されている。

「いまインターは日本を含むアジアで急増しています」

そう語るのは東京インターナショナルスクール理事長で、日本国内のIBの普及に取り組む坪谷ニュウエル郁子さんだ。坪谷さんはラマアさんの取り組みも支援してきた。

「インターは各種学校の扱いなので各都道府県の認可となりますが、そのハードルが高くて認可を受けているのは国内に25校程度です。ほかは無認可の学校でその数は誰も把握出来ていません」

無認可も多いインターの制度見直しを

坪谷さんは日本におけるインターの課題を指摘する。

「アジアでは生徒の7割以上がその国の富裕層の子どもなのが現状です。日本ではインターは各種学校の扱いなので本来は日本国籍の生徒が義務教育期間中にインターに在籍するのは法律に違反していることになります。しかし中には生徒のほとんどが日本人という学校も多いです。今後インターを日本の学校教育の中でどう定義付けるべきか議論するべきです」

一方でインターは日本の子どもたちにとって外国の文化や言語を学ぶ貴重な場になる可能性もある。前述のハリッシュさんはこう語る。

「私はこれからもインドの子どもたちのために、よりよい教育インフラを提供したいと考えています。日本の子どもは外国語、特に英語学習にもっと焦点を当てるべきですね。私たちの学校と交換プログラムをもてば、お互いウインウインの関係になると思います」

日本のいっそうのグローバル化に向けて、学校教育におけるインターの位置づけを見直す時期が来ている。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】