東大が独自の感染対策アプリを開発

新型コロナウイルスの感染予防として、混雑した場を敬遠する人もいることだろう。

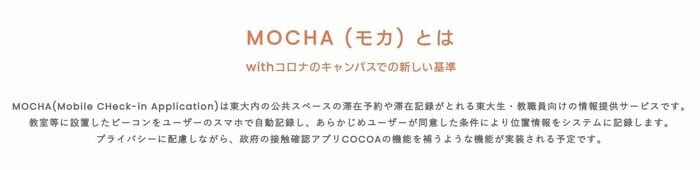

そのような中で東京大学の教員らが、学校内での感染対策として、教室や食堂の混雑度をリアルタイムに表示する、スマートフォンアプリ「MOCHA(モカ)」を開発。昨年11月から利用が始まった。

開発したのは、東京大学工学系研究科の川原圭博教授ら教員と学生の有志。

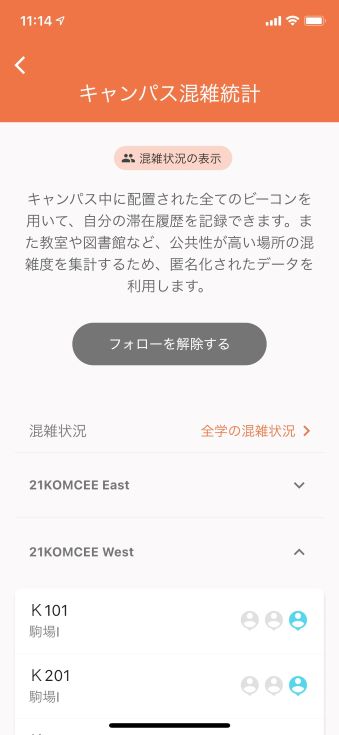

スマートフォンにこのアプリをダウンロードすると、教室や食堂などで、どの程度の混雑をしているか、「混雑度」を3段階で表示してくれるのだ。

また、利用者が新型コロナウイルスに感染したことが分かった場合、利用者本人が同意すれば、陽性者個人を特定しない形で接触した可能性がある人に通知することもできる。

「MOCHA」の仕組み

独自の感染対策アプリ「MOCHA」とは、一体どのような仕組みなのか?

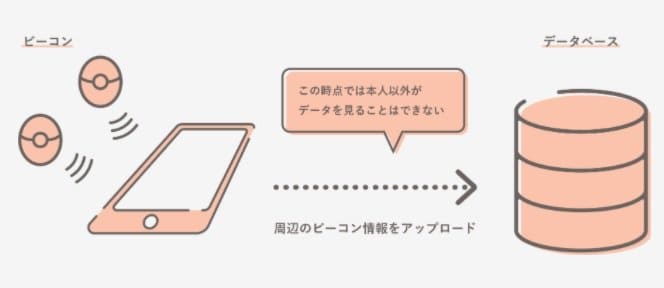

まず、駒場キャンパスの約200の教室に設置された「bluetoothビーコン(※以下「ビーコン」)」から発せられる信号を、「MOCHA」を有効にしたスマートフォンが受信することで、キャンパス内での滞在情報が記録される。

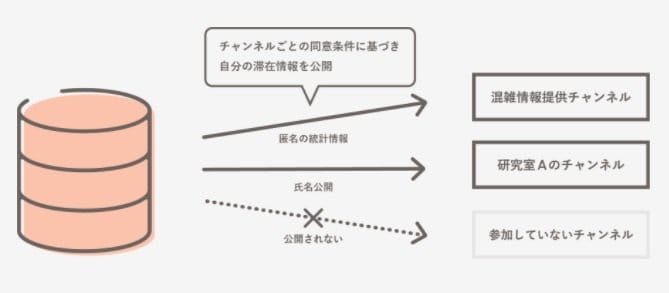

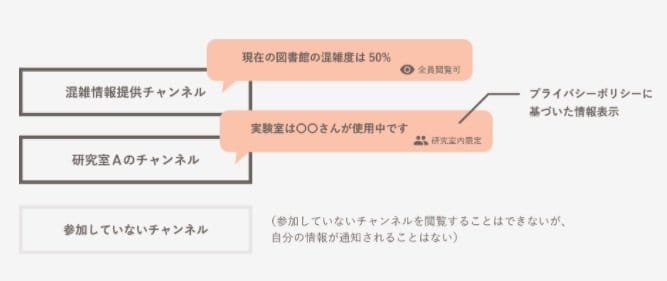

また「MOCHA」には、混雑状況の提供や教室の予約など、様々な機能を提供する「チャンネル」が複数、開設されている。

参加するチャンネルを選択することで、他の利用者に公開する情報を選ぶことができるようになるのだ。

記録された情報は、本人以外は確認できない形でサーバーにアップロードされ、利用者が参加しているチャンネルの設定に基づき、「現在の図書館の混雑度は50%」「実験室は○○さんが使用中です」などと、他の利用者に匿名・ニックネームなどで公開される、という仕組みだ。

主に東京大学の駒場キャンパスにある教養学部と本郷キャンパスにある工学部の建物で使うことができ、3月5日時点で教職員と学生の約2000人が利用しているという。

「MOCHA」にはいろいろな機能があって便利そうだが、厚生労働省の接触確認アプリ「COCOA」と比べると、どのような違いがあるのか?

東京大学工学系研究科の川原圭博教授に話を聞いた。

「MOCHA」開発のきっかけ

――「MOCHA」を開発したきっかけは?

新型コロナウイルスの感染拡大についての先行きが見えなかった昨年(2020年)5月ごろ、「キャンパスで大学の構成員が安心して活動できるための情報インフラは何か」という議論がありました。

その中で、キャンパスの混雑度を把握し、空き教室などを予約するシステムが欲しいという声がありましたので、開発いたしました。

――学生の有志が開発に携わったのはなぜ?

スマートフォンアプリの1番のユーザーは学生ですので、学生目線を取り入れて開発することが重要と考えました。

また、このシステムは多くの人が使わないと効果を発揮しません。学生、教職員が一丸となって開発と普及に取り組むことで、皆が理想と思うアプリを作れるのではないかと考えました。

――開発にはどのぐらいの時間がかかった?

昨年(2020年)9月から対面授業が始まることがアナウンスされたため、8月ごろから本格的に活動をはじめました。9月初旬にテスト運用を開始し、アップデートを繰り返しながら、11月に正式に規模を拡大した利用を開始しました。

――「MOCHA」が使える場所はどこ?

主に、東京大学の駒場キャンパスにある教養学部と本郷キャンパスにある工学部の建物です。

基本的に希望する部局には取り付けていますので、一部医学系の建物や、柏キャンパスにも取り付けています。ただ、数は多くないです。

接触確認アプリ「COCOA」との違い

――「MOCHA」でどのようなことができる?

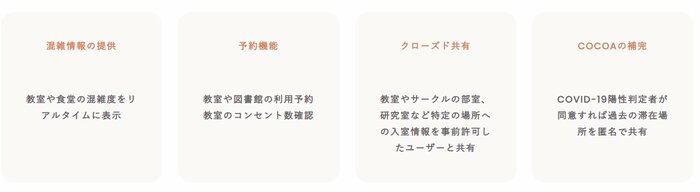

以下のようなことができます。

・教室に滞在している人の数を数えて、定員に対して、どれぐらい埋まっているかを色分けして表示します。

・一部の教室や図書館には予約機能を提供して、座席予約ができます。

・「クローズド共有」は、研究室やサークルの部室など特定のメンバーのみが出入りする部屋に置いて、お互いに認証が取れた場合において、現在、その部屋にいるかどうかを共有します。

・新型コロナウイルスの陽性者が出た時には、その陽性者からの申し出があれば、「聞き取り調査」において、同じ教室に滞在していた人の情報を、匿名化した滞在記録として活用できます。

これにより、濃厚接触者を特定し、無症状であってもPCR検査を受けさせることができるようになります。

――厚生労働省の接触確認アプリ「COCOA」と「MOCHA」。どのような違いがある?

「目的」と「実現手段」、「できること」が異なります。「目的」と「できること」は説明済みですので、「実現手段」について説明します。

教室に「教室の番号を発信するビーコン」を設置する点が最大の違いです。これによって、ユーザーが「どこに滞在したか」が分かります。

「COCOA」では位置情報は分かりません。

「MOCHA」ではビーコンを設置した場所への滞在しか記録されないのも違いの一つです。「MOCHA」を入れると、常に位置が監視されるわけではなく、利用者の同意に基づき、匿名化するなどして混雑状況の計算に使うという点も「COCOA」と大きく違う点です。

――「MOCHA」という名前は表記も音の響きも「COCOA」に近いものを感じる。名前の由来は?

学生の運営チームで、様々な案が出され、最終的には学生の投票で決まりました。「MObile CHeck-in Application」から5文字を取りました。

プライバシーはどのようにして管理?

――利用者のプライバシーはどのように管理している?

利用規約とプライバシーポリシーに定める通りに管理しています。まず、「同意なしに利用者のデータが収集されることはありません」。

ビーコンから利用者のデータを収集することはできず、アプリ内で利用規約に同意するまでは一切のデータは収集されません。

次に「同意なしに利用者のデータが公開されることはありません」。

利用者がチャンネルに参加しない限り、一切の利用者のデータは収集されず、公開されません。チャンネルに参加する際には、利用規約への利用者の同意が必要です。

最後に「不必要に利用者のデータを収集することはありません」。

密を避けるための在室者表示・滞在予約機能を実装するための最低限の情報のみ収集しています。

収集した情報は、プライバシーポリシーで規定した範囲に限って利用します。

感染防止しつつ対面活動を活性化させるツールとして使ってほしい

――4月から新学期が始まる。東大はオンライン?対面?

2021年度の授業については、「対面」「オンライン」「併用」の各授業形態の良さを生かしながら実施していきます。

オンラインで実施することにより高い教育効果を期待できる授業科目はオンラインで、対面で実施する方が教育効果の高い授業科目は可能な限り、対面により授業を行います。

――教室が混雑している場合はオンライン授業を選択するなどの使い方もできる?

各授業のやり方は学部、学科や、各教員に任されていますので、MOCHAをどのように使うかはケースバイケースになると思います。

大前提として、対面の選択肢がある場合でも、全員が希望したとしても密にならないような配慮があるものと思われます。

したがって、「MOCHA」で混雑度を見てから、オンラインでの出席にするかどうかを決める学生は多くないかもしれません。

どちらかと言うと、対面授業の合間に空き教室でオンライン授業を受ける需要があり、その部屋を予約したり、空いている部屋を見つけたりするのに使うケースが多いだろうと思います。

――学生たちに「MOCHA」をどのように利用してほしい?

大学では、知識や技術を身につけるということ以外に、人と人が出会い、人間関係を形成するという重要な役割があります。

感染を拡大させることなく、対面での活動を活性化させるためのツールとして、活用していただきたいと思っています。

今年もコロナ禍で始まる新学期。長引くオンライン授業で不安を募らせている大学生も多いよかもしれないが、「MOCHA」のようなアプリが大学に普及すれば、不安の軽減につながるのかもしれない。

【関連記事】

集中力が持続しない人へ…東大生が工夫する「オンライン授業」を受けるための心構え

「集中できない」「続かない」…コロナ禍の“おうち時間”の悩みを解消するアプリの利用者が急増