新型コロナウイルスの緊急事態宣言が再び発令された東京都。前回ほど人出が減らない一方、時短営業の要請で飲食店は窮地に立たされている。経営者たちからは「もう難しい」との悲鳴や「仕方ない」「飲食店を狙い撃ち」「本当におかしい」との諦めや不満の声も聞こえる。

店を開けるだけ赤字が増えていく

「前回の宣言時はまだ踏ん張れましたが、今回はもう難しいかもしれません」

こう語るのは都内目黒区にある小料理屋「松まつもと」の店主松本幸子さんだ。和食の世界では珍しい女性店主のつくる季節感溢れる料理が人気で、宣言前は12席のカウンターがいつもいっぱいだった。しかし宣言後予約のキャンセルが続き、いまは予約の電話が鳴ることがほとんどなくなった。

「お客さんがこなくても、仕入れを止めるわけにはいかないのです。卸からは社長さんが自ら毎日のように注文伺いの電話をかけてきます。向こうも大変なのだと思います」

時短営業に応じた場合には店舗ごとに1日6万円の協力金が支給されるが、「店を開けるだけ赤字が増えていく」と松本さんは肩を落とす。

「周りのいくつかのお店は早々に店を閉めました。売り上げが1日6万円に満たないお店だったら、営業しないで186万円の現金が入るほうを選びますよね」

支給を3か月待つのは難しい店も多い

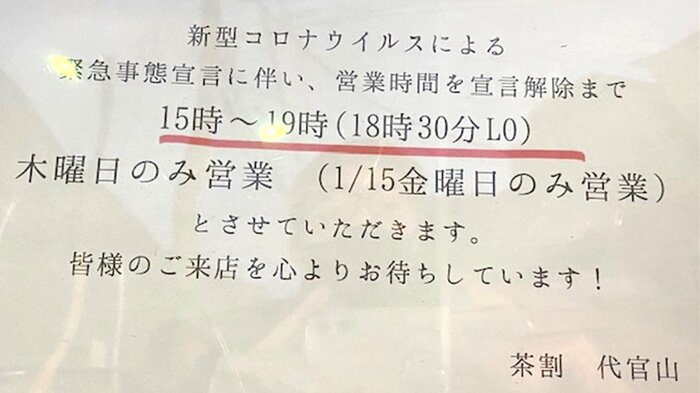

100種類のお茶割りと100種類の唐揚げを楽しむというユニークな飲食店「茶割」。2016年に創業以来若者中心に人気となり、4年余りで都内に4店舗まで拡大してきた。「茶割」を運営する株式会社サンメレの代表取締役、多治見智高氏はこう語る。

「各店舗は去年の冬までアルバイトを含めて6~7人が働いていたのですが、いまは正社員2人だけで回しています。今回の宣言発令後は各店舗が週1日だけ営業していて、開ける日は午後3時からやっていますがお客さんはほとんどいらっしゃいませんね」

今回の協力金は給付対象が前回の事業者から店舗ごとに変わったのだが、規模が違う店舗でも一律の支給額であることに飲食店から不満の声も上がっている。

しかし多治見氏は「今回の協力金は前回に比べると随分私たちに寄り添ってくれた」と評価する。

「いつもより“儲かっている”お店もあるとは聞いていますが、かといって『売り上げや坪数、人件費なども勘案するから支給を3か月待って』と言われると困るところが多いと思います。6万円の協力金は少ないと感じる飲食店もあると思いますが、まったく支援がない業界もあるので仕方ないですね」

確実で迅速に支払うための一律支給制度

「確かに不公平だという声もちらほら頂いています」

東京都庁の担当者は取材に対し、飲食店から不満の声が届いていることを認めたうえで「迅速にやっていくという条件の中でこの制度を考えた」と語った。

「前回は事業者単位でしたが、審査から支給まで最短で1週間程度でした。今回都では協力店舗数を8万店と想定しており、前回よりかなり時間がかかると思っています。ですから協力金を確実で迅速に支払うために今回は支給額を一律としました」

筆者は6万円の算出根拠について担当者に聞いたが、担当者は「協力金は国から財源措置が行われるかたちなので、国が示している単価6万円をそのまま使っているとしかいえません」との答えだった。

都知事あて「大企業にも支援を」と要望

今回すべての飲食店が時短営業の要請を受けているものの、東京都では協力金は中小事業者にしか支給されない。これに対して「紅虎餃子房」など全国で約300店舗(2020年10月時点)を展開する際コーポレーション株式会社では、先週13日都知事あてに協力金の対象を大企業にも広げるよう求める要望書を提出した。

代表取締役の中島武氏はこう語る。

「時短営業は飲食店経営者としては厳しいですが、社会全体でコロナを封じ込めるためには仕方ないことだと思います。ただ東京都には、時短は企業の規模を問わず要請されるのに、大企業には支援しないのは理由がよくわからないと。『大企業は余裕があるから協力お願いします』と都は言っていますが、余裕が無いのは私たちも一緒です」

なぜ支援に差があるのか明確な説明を

小池都知事は15日の記者会見で記者から大企業への財政支援について問われると、「なかなか大企業でも厳しいという声も聞いております」としたうえで「これらのことについて現下のこの緊急事態宣言下で、できるだけ早くこの暗闇の中のトンネルを抜け出すためにもありとあらゆる方々にご協力をお願い申し上げたい。このように考えております」とだけ答えた。

中島氏は小池氏の姿勢について憤る。

「小池さんは財政支援について何も明確に言っていない。『今回協力金もらえるんでしょ』と言うお客さんもいます。多くの国民、都民の方々が全ての飲食店に支給されると思っているのは、協力金支給対象外となっている弊社にとって精神的な苦痛となっています。大企業に対して協力金を給付する自治体もあります。コロナは日本中で共通の問題なのになぜ支援に差があるのか、本当におかしいと思いますね」

飲食店自粛=家庭内感染増加リスクは

「今回は飲食店をまるで狙い撃ちしているように見えますが、我々の中では不満というよりなぜこういう判断になったのかわからないのですね。対策の根拠と目標、そして期待される効果にも一貫性を持つべきだと思うのです」

「WIRED CAFE」など国内外で約80店舗の飲食店を手がけるカフェ・カンパニー株式会社の代表取締役社長・楠本修二郎氏はこう語る。

カフェ・カンパニーでは去年の緊急事態宣言時に、他の飲食店の経営者と団結して「企業は社会の公器だ」とコロナ対策に協力してきた。

楠本氏は時短要請についてこう語る。

「あれから半年以上たっているので人の行動パターンと感染の因果関係は出ていると思いますが、いまだに“午後8時”の根拠が何なのかわかりません。宴会の酒の量を控えようということなのかなと想像しますが、その因果関係が読み取れないのです。今回家庭内感染が40%以上なのに対し、飲食店感染は10%台という数字がある中、飲食店を自粛する=家飲みが増えて家庭内感染が増えるというリスクは議論されたのでしょうか」

(関連記事:【休業要請緩和】「人の出会いや街の元気をつくってきた」コロナで苦しむ飲食店の灯を消さない )

対策の目標設定と根拠を示してほしい

緊急事態宣言発令後も人の動きは前回ほどの変化が見られない。先週末も一部の店にはランチの行列ができ、昼飲みや夕方飲みをする客でにぎわった。

「政府は『今週はこうであるから1か月後はこうである』というKPI・目標設定をして、『そのために有効なのはこれ』という根拠を示してしっかり対策をとってほしい。商売を止めるということは、経営者とそこで働く人々の人生をピンチに陥らせるものです。場当たり的でない政策を実施して頂きたいと願います」(楠本氏)

なぜ店舗当たり一律の給付額なのか。なぜ大企業は対象とならないのか。そしてなぜ午後8時までの営業なのか。多くの飲食店は感染対策への協力を惜しまないが、政府や自治体は協力を要請する以上データに基づいた丁寧な説明と明確な目標設定が求められるのではないか。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】