リーダーとはどんな存在なのか。

長い歴史を持つイギリス王室も、変化の激しい現代も、“リーダー”のあるべき姿は時代によって異なる。そこで、イギリス王室を通してリーダーとは何か、リーダーシップを発揮するために必要なことを早稲田大学大学院経営管理研究科の杉浦正和教授に聞いた。

現在、東京・上野の森美術館で開催中の「KING&QUEEN展 ─名画で読み解く 英国王室物語─」では、テューダー朝から現在のウィンザー朝まで5つの王朝の王・女王たちの肖像画や肖像写真を展示しながら、イギリス王室がたどってきた物語を紹介している。

歴代の王・女王の中には、国のリーダーとして歴史に名を残す者が入る一方で、国民を正しく導けない者もいた。王としてのカタチや立場を変えながら、激動の時代をくぐり抜けてきた。<聞き手・新美有加アナウンサー>(全2回、#2はこちら)

リーダーは「一歩でも半歩でも前を行く人」

――まず、リーダーとはどういった人を指すのかを教えてください。

日本では、「リードする=統率をする」と訳されますが、「試合でリードする」と使うこともあるように、一歩でも半歩でも前を行くという意味であって、必ずしも強い力で引っ張るということではないんです。

強引にリーダーシップをとって、みんなが嫌々ついていったらそれはリーダーではない。自ら前に行き、人がついてくる状態がリードであり、「リーダー(導く人)⇔フォロワー(ついていく人)」は「前後の関係」となります。それに対して、「上下の関係」によって成り立っているのはマネジメントにおける「上司⇔部下」の人間関係です。

ビジネススクールや企業研修では、しばしば「マネジメントとリーダーシップの違い」について議論します。その際、決まって「マネジャーとリーダーはどちらが偉いのですか?」と聞かれるのですが、その問いはナンセンスです。そうではなくて、マネジメントとリーダーシップは別の軸、「M軸」と「L軸」で両立します。

マネジメントとは、マネジャーが自身の上司の意向を反映して部下に「指示・命令」することであり、それに対してリーダーは自ら先頭に立ち、率い、導いていきます。「上下の関係」と「前後の関係」ですから、それらを組み合わせることは可能です。

例えば企業の場合は、社長のリーダーシップ、中間管理職のリーダーシップ、若手のリーダーシップとスケールの違いもある。もっとも上の立場に上るほどに“見える景色”が異なるので、おのずとリーダーシップのレベルも異なりますが、子供たちの間にも、あるいは動物の世界にさえ、リーダー⇔フォロワーの関係はあります。

また、決して大きなグループを率いる経営者や役職者だけをリーダーと呼ぶのではなく、人が二人いれば、どちらかがリーダー、フォロワーとなります。

王・女王は必ずしもリーダーとは限らない

――本展にはイギリスを代表する歴代の王・女王が登場していますが、彼らをリーダーと呼んでもいいのでしょうか?

イギリス王室の王・女王の中にはリーダーであった人もいるし、そうでない人もいる。ということは、王・女王であることと、リーダーであるということは別々の話だということになります。

言うまでもなく王・女王は「上下の関係」においてもっとも上に位置し、「究極のトップマネジメント」と言うことも可能かと思います。

けれども、歴代の王・女王の全員が必ずしもマネジメントを行っているわけではありません。

例えば、1714年から1901年まで続いたイギリス王朝、ハノーヴァー朝の開祖であるジョージ1世は、イギリスの政治や慣習については関心がなく、王として即位はしたけれども、政治には関与しなかったといいます。

つまり、地位としてはトップマネジメントであるが、マネジメント行為を行わず、リーダーシップも発揮しないということになります。この時、「君臨すれども統治せず」という有名な言葉が生まれました。

そして、国王が国のマネジメントをしないならば、誰かが代わりに統治しないといけないので、イギリスでは内閣と呼ばれる組織が誕生しました。ジョージ1世の国政に対する無関心を奇貨として、内閣や議会が力をつけ、イギリスの政治体制を確立したのです。

では、王・女王 にとって大切なことは何なのか。それは「正統性」です。「なぜ、あなたを王・女王としないといけないのか」という問いに対する答えは、連綿と続く「血統」そのものです。

その意味では「誰でもリーダーシップは持っている。それを発揮すればリーダーになれる」とする現代のリーダーシップ論と王権論は、むしろ正反対に位置しています。ですから、王・女王が必ずしもリーダーとは限りません。

王・女王は存在していることに意味があるのであって、何を成し遂げたかということはあまり問われません。けれども、王・女王が優れたリーダーシップを持っているかどうかは、国家の栄枯盛衰を決定づけます。そして、優れたリーダーである王・女王を持つことができた国民は、幸運だといえます。

任せた方がうまくいくリーダーもいる

ーーでは、優れたリーダーはどのようなリーダーシップを発揮するのでしょうか。

リーダーシップの「シップ」は、「ありよう・ありかた」を意味します。現代の経営学では、リーダーシップは誰もが持っているものであり、それをどのように発揮し、開花させるかが重要だとされてきました。

リーダーシップを発揮するには、必ず「スタイル」が伴います。「やりよう・やりかた」です。それを「リーダーシップ・スタイル」と言います。

「リーダーシップ・スタイル」にはさまざまな型があります。極論すれば、リーダーの数だけありますが、類型の数として一番シンプルなのは3つの型です。

日本語では「専制的」「民主的」「放任的」と訳されています。それぞれの元は、 「オートクラティック(autocratic)」「デモクラティック(democratic) 」「レッセフェール(laissez faire)」。私は漢字で「自」「民」「任」と表現しています。

autoは「自」ですから、1つ目は「自分で決める」スタイルです。つまり「自分について来い」型です。demoは「民」ですから、2つ目は「みんなどう思う?と聞く」スタイルです。3つ目は「あえて任せる」スタイルです。

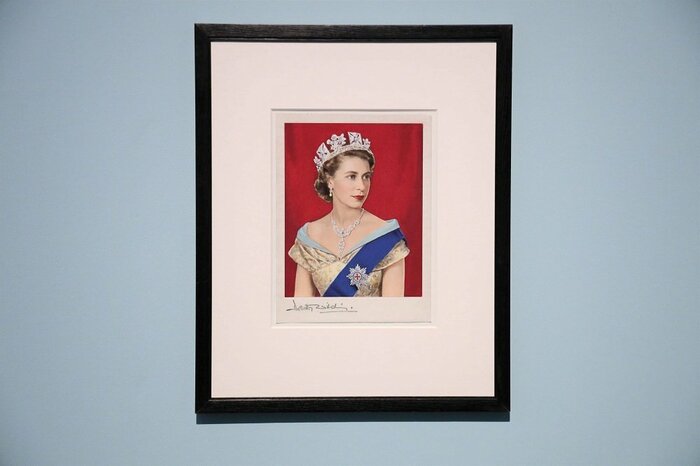

これらを理解するために、イギリスの歴代の王・女王から3人を例に挙げて考えてみましょう。ヘンリー8世(テューダー朝)、ジョージ1世(ハノーヴァー朝)、そして現在のエリザベス2世(ウィンザー朝)です。

まず、テューダー朝時代に君臨したヘンリー8世は、絶対君主の名を欲しいままにし、まさに「オートクラティック(自)」と言えるでしょう。彼がしたことを見ると、ある意味では無茶苦茶です。

カトリックの教会法で離婚は禁じられていましたが、離婚してアン・ブーリン(後のエリザベス1世の母親)と結婚するために、強引にローマとの縁を切りました。そして国王が教会のトップを兼務するという国王至上法をつくります。

これは「自分宗教改革」と言ってよく、文字通りオートクラティックに進めました。本展ナビゲーターの中野京子さんの著書『名画で読み解く イギリス王家12の物語』(光文社新書)によれば、結果的に自分に不服従な教会や修道院を潰し、土地財産を没収したことで絶対王政が完成されたと説明されています。

一方で、その人物像については、残っている文献によると、能力も魅力もあったとされ、単なる剛腕で「俺についてこい」だったわけでもなく、多くの人がついて行きたくなるカリスマ性があったとされています。

次に、ジョージ1世です。彼のスタンスは、「君臨すれども統治せず」ですから、「レッセフェール(任)」に近いと言えます。一般的に、組織が上手く回っているときは下手に口出しをせず、回るに任せるのが効果的です。任された方の士気も高まり、人材育成にもなるからです。

ある意味では「任せておいてよい」「任せたほうがよい」とされます。ただ、ジョージ1世の「任」は、無関心から来ていたということですから、同じ任せるといっても「お好きにどうぞ」といった感じだったようです。

そして、これは私の個人的な印象に過ぎませんが、現女王のエリザベス2世は毅然としたところがあると同時に「民」の声を聴き寄り添おうとする面があります。そのことが、長い期間尊敬を集めている理由ではないかと私は考えています。

「リーダーシップ・スタイル」を柔軟に切り替える

——ビジネスパーソンが最適なリーダーシップ・スタイルを選択するための方法を教えて下さい。

3つの「リーダーシップ・スタイル」のどれが効果的かは、状況、相手(フォロワー)、仕事、あるいは自らの置かれた立場によって異なります。ですから、リーダーシップのスタイルは固定的なものではありません。

例えば、緊急時には「自」でなければ迅速な意思決定ができません。意見を集めて創造性を発揮する際には「民」が効果的かもしれません。研究開発のような専門的業務では「任」が効果的な場合が多いようです。

フォロワーの状況によっても異なります。意欲は高いが能力が伴わない相手には「自」で指導し、能力が上がっても意欲がぐらついてきたら「民」でコーチングを行い、能力・意欲ともに高いレベルに達したら「任」とする。そのように適宜切り替えていくことが効果的だと考えられます。

つまり、時と場合に応じて調整していくことがリーダーシップを発揮する上で大切なことです。

スタイルを意識して使い分けることができるようになると、自分の「道具」にすることができます。状況に応じて道具を変えるのは、イギリス発祥とも言われるゴルフに似ています。ゴルフでは、地面の傾き、芝生の様子、風の強さや向きによってクラブの番手を変えますよね。

同様に、リーダーシップを発揮する際には、今はどのような状況で、フォロワーはどのような状態で、仕事に求められていることは何か、自分の立場はどのようなものか、そうしたことを総合的に考えて、最適なスタイルの選択をするのが一番効果的なのです。

——「リーダーシップ・スタイル」を道具と捉え、その時々で最適な対応を取ることが大事なんですね。

そうですね。「リーダーシップ・スタイル」というのは、ある程度その状況に応じたスキルだと見ることもできます。しかし、時と相手と場合によってやり方を変えているようでは自分がないような気がしてしまい、「自分のスタイルを確立しないと」と思ってしまうかもしれません。

“リーダーとは器である”と言われることがあります。器は、形はあるけれど、中身はないですよね。中が空洞なのは、他のものを受け入れるためです。ただの土の塊だったら、何も入らない。これを人に置き換えれば、何も受け入れられない人はリーダーとは言われないでしょう。

一方で、何でも受け入れるけど、自分という確固たる形がなければ、それもリーダーとは呼ばれない。リーダーとは洞察力や先見性、フォロワーを引っ張る力を持つ以上に、器が大事。それが私のリーダーシップについての結論です。

【#2】「伝える」ことが大切。エリザベス1世の演説から解くリーダーに必要なコミュニケーション

「KING&QUEEN展 ─名画で読み解く 英国王室物語─」

2021年1月11日(月・祝)まで東京・上野の森美術館にて開催中

※新型コロナウイルスの感染予防・拡散防止のため、日時指定制を導入

会場で当日券の販売も行っているため、詳細は公式HPをご確認ください。

https://www.kingandqueen.jp

文:浦本真梨子