コロナの感染拡大が続く中、経営に打撃を受けているのは飲食店や観光だけではない。教育業界では英会話スクールや語学留学など語学ビジネスが深刻な影響を受けている。しかしその中でも生き残りを模索し、さらなる進化を遂げた企業がある。「ポストコロナの学びのニューノーマル」第24回では、コロナ禍の中で業態変革に成功した3つの企業を取材した。

英語学習や異文化体験をVR空間で

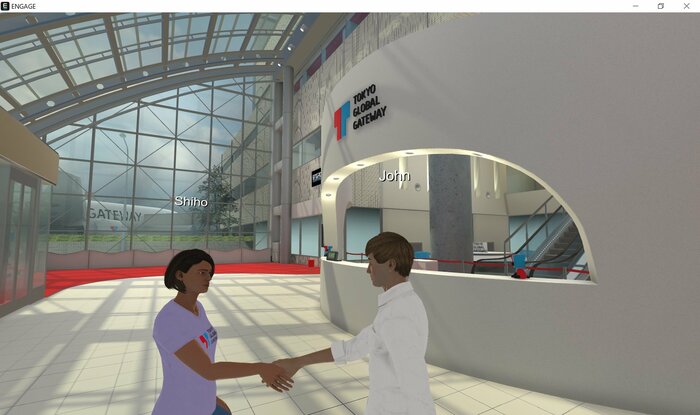

都内江東区青海に2018年9月に開業したTOKYO GLOBAL GATEWAY(以下TGG)。この体験型英語学習施設では、訪れた人が様々なシチュエーションの中で英語講師と実践的なやりとりを体験できる。コロナ前は年間10万人を超える児童生徒や学生、企業研修者などが利用に訪れていた。

しかしコロナによって対面による英語学習や異文化体験は断念せざるを得ず、TGGでは利用者が減少した。こうした状況が今後も続くことを想定したTGGは、対面に寄らないVRを活用したバーチャル体験型英語学習の開発に踏み切った。

TGGの谷口正一郎取締役は、開発にあたって苦心した点をこう語る。

「VRを教育現場で活用するというのは既にありますが、多くは一方通行のものです。しかし英語学習の場合は先生との双方向のコミュニケーションが大事です。これをVRでやるのはベンチマークとなる前例がなく全てが手探りでしたね 」

アバターで英語講師と英会話

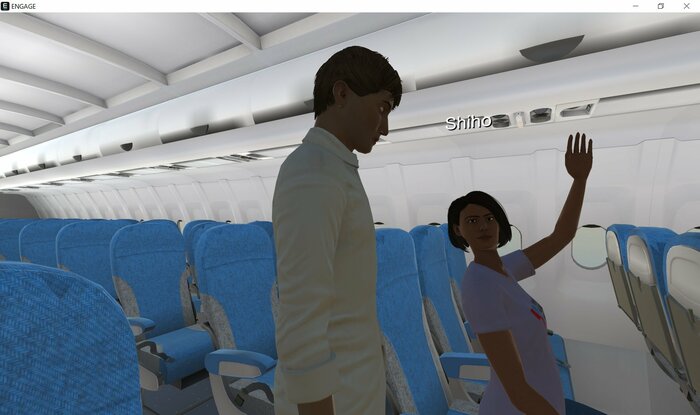

開発された体験型英語学習「VIRTUAL GLOBAL GATEWAY」では、利用者はバーチャル空間の中で様々なシチュエーションを体験できる。たとえば海外のカフェや食料品店、飛行機の機内など、海外旅行や出張、生活の中で必ず誰もが体験する状況で、利用者は出会った英語教師と実践的なやり取りを英語で行う。

筆者も実際にデモを体験してみたが、バーチャル空間で自分のアバターをPCで操作しながら移動させ、英語講師のアバターとやりとりするのはリアルと同じ緊張感がある。講師とやりとりしているうちに、バーチャルであることを忘れかけた自分を実感した。

VRの面白さは英会話への“没入感”

谷口氏は「そこがVRの面白さです」と語る。

「対面やオンラインと比べるとVRは“没入感”がありますね。ある学生さんは『英語が得意ではないのですが、アバターを使うと英語がすごくできる自分がそこにいる感覚になって、やりとりが全く恥ずかしくなかったです』と言っていました。リアルの場で『英語で話してください』と言われると我々は恥ずかしさを感じますが、VRの場合は恥ずかしさがなくなるのですね」

このサービスは先月30日スタート。2週間前にサービスが発表されてから、問い合わせが続いているという。現在TGGでは英語講師が約150人おり、初年度は40 人が同時に利用できる規模で行われる予定だ。

「VRの中でパワーポイントや動画を使って、利用者が講師と英語で議論するような使い方も可能です。今後使い方がどんどん広がっていくと思いますね」(谷口氏)

オンライン化すると想定外のことが

これまで対面をメインに英語学習サービスを展開していた株式会社Selan(以下セラン)。

セランではバイリンガルのお兄さん・お姉さんが子どもをお迎えに行き自宅で英会話レッスンをする「お迎えシスター」やキッズ版MBAと呼ばれる対面授業「ドットスクール」を運営している。

しかしコロナの感染拡大で、こうしたビジネスも業態変革を余儀なくされた。

セランの代表取締役、樋口亜希さんはこう語る。

「3月頃お迎えシスターは『先生が自宅で子どもと一緒にいること』への保護者のニーズが増えました。しかし4月の緊急事態宣言以降はこうした対面が一切稼働しなくなり、保護者からオンラインへの移行してほしいという要望が増えました」

そこでオンラインサービスを始めると「想定外のことが起こった」と樋口さんは語る

「ここで想定外のことが起こって、これまでサービス対象が東京23区メインだったのが全国に一気に広がり、さらに中東やタイ、フランスなど海外からの問い合わせも増えたのです」

コロナで保護者と子どもの環境が変わった

セランで新たな顧客にインタビューを行ったところ、2つの理由でお迎えシスターを選んだことがわかった。

「これまでグループの英会話レッスンに子どもを行かせていた保護者が、『対面のグループ授業はリスクがある』という認識を持ち始めていました。私たちのサービスはマンツーマンですが、この理由で私たちに切り替えた方が凄く多かったです」(樋口さん)

またお迎えシスターは1人の子どもに対して1人の先生を固定しているのだが、新たな顧客は「ここに価値を見いだしていた」と樋口さんはいう。

「コロナによって保護者自身の置かれた状況も変わって、保護者は子どもの学習のために時間を割けなくなりました。その中でさらに先生が変わってしまうと自分も子どもも不安になります。その不安を取り除いてくれるサービスがお迎えシスターだったのです」

コロナ禍においてお迎えシスターの登録顧客数は、コロナ以前のおよそ3倍に増えた。

コロナのピンチをチャンスに変えたい

ほかにもコロナ前には想像できなかったのが、先生の応募者数の急増だ。

「先生は帰国子女の学生が多いのですが、コロナで対面のアルバイトが出来ない状況が続いていたので、オンラインで働けるのは彼らにとってメリットでした。また対面の場合でも子どもと1対1でマスクをつけて行うので、飲食店やコンビニのアルバイトに比べてリスクが低いのも応募の理由としてあるようです」(樋口さん)

オンライン化したことで先生の稼働時間が増え、生徒数の増加にも対応できて「事業を伸ばせるきっかけになりました」と樋口さんはいう。

ただ一方で、対面のグループ授業「ドットスクール」は休校のままだ。

しかしこのピンチも樋口さんはチャンスに変えたいと語る。

「教室が必要なくなったので、固定費が3分の1ぐらいになりました。いまお客さんの入会パターンや先生の採用・研修、広告の見直しも行っています。実は2016年の創業当初、お客さんの増加にオペレーションが追いつかなくてチームが崩壊したことがあるんです。そういう経験があるので今回は絶対このまま軌道に乗せようとチーム一丸で頑張っています」

3月中旬、一本の電話に耳を疑った

フィリピンのセブ島への語学留学などを行っている株式会社アチーブゴール。

代表取締役の渥美修一郎氏は3月中旬、ビジネスパートナーからの電話に耳を疑った。

「2月頃からコロナが騒がれはじめて3月には海外留学の団体予約が一部キャンセルになったりしていました。そこにビジネスパートナーから電話があって、ドゥテルテ大統領が空港やフィリピン国内の学校を閉鎖すると。そこで翌日から学校を閉鎖して留学生を緊急帰国させました。」

アチーブゴールではフィリピンのセブ島の他にもカナダのバンクーバーとオーストラリアのメルボルンで留学用の学校を経営している。しかし4月以降、カナダとオーストラリアも入国禁止となり生徒を送ることができなくなった。渥美氏は当時の心境をこう語る。

「これから海外への留学送客がゼロになる、大きな舵取りをしないと大変な事になると感じました。私のように留学関係に携わる方々皆が、同じ不安を抱えていたと思いますね」

いまでもフィリピン、カナダやオーストラリアは厳しい入国規制が敷かれている。こうした状況の中、国内では海外留学関連の企業が倒産するケースもあるという。

9年前に海外の感染症リスクを考えた

しかし渥美氏は「9年前にこの事業を立ち上げたときから、感染症が流行するなどの海外事業の経営リスクは考えていた」という。

「事業を立ち上げて3年ほどたったとき、フィリピン留学を体験したお客様から『フィリピンの講師は熱心に教えてくれるので、うちの企業に派遣してくれませんか』という依頼がありました。こうした声は他の企業や学校からもあって、こういうニーズがあるのかとピンときました。そこで語学留学のほかに英語講師の派遣事業という柱を事業に加えたのです」

さらに昨年には、来日した英語講師が国内で英語を教える「国内留学(アチーブイングリッシュキャンプ)」も山梨県河口湖に開校し軌道に乗せた。

国内留学とオンラインが売り上げを

とはいえコロナ禍では対面の授業も苦境に立たされている。そこでアチーブゴールが新たに始めたのがオンライン英会話だ。

「4月以降取引先の学校は自宅にいる子どもたちに授業を行っていましたが、慣れてくると学校も子どももオンラインへの意識が一気に高まったんですね。そこでオンライン英会話に対する依頼が学校側から入るようになりました」

アチーブゴールではこれまで売り上げの半分が海外留学だった。

「去年までほとんど実績のなかったオンライン英会話が伸びてきました。国内留学はいま、海外留学に行けない高校・大学生やビジネスマンから“安近短”の大きなニーズがあり、これらで失われた売り上げをカバー出来ています」

顧客のニーズからビジネスは生まれる

渥美氏はコロナ禍で「顧客のニーズからビジネスは生まれる」ことをあらためて実感した。

「フィリピン留学やフィリピン人の英語講師派遣、国内留学もすべてお客様の『こういうのがあったらいいね』という声から始まりました。顧客のニーズを実現したからこそ、いま事業が成り立ち会社が存続しているのだと思います」

アチーブゴールではコロナ収束後もオンライン英会話を続けていくという。

「海外留学は数年後には戻ってくると思いますが、オンライン英会話のニーズはなくならないと思います。また近い将来に向けたAI英会話事業も視野に入れています」(渥美氏)

コロナ禍は様々な語学ビジネスに業態の変革を迫っている。しかし学びのニーズの変化をいち早く取り込むことができれば、生き残り進化するチャンスにつながることをこれらの企業が証明している。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】