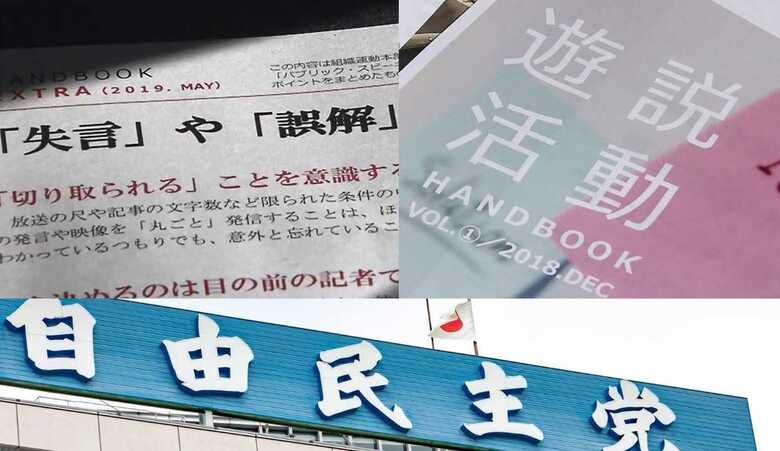

賛否両論の“失言防止マニュアル”は「遊説ハンドブック」の号外だった

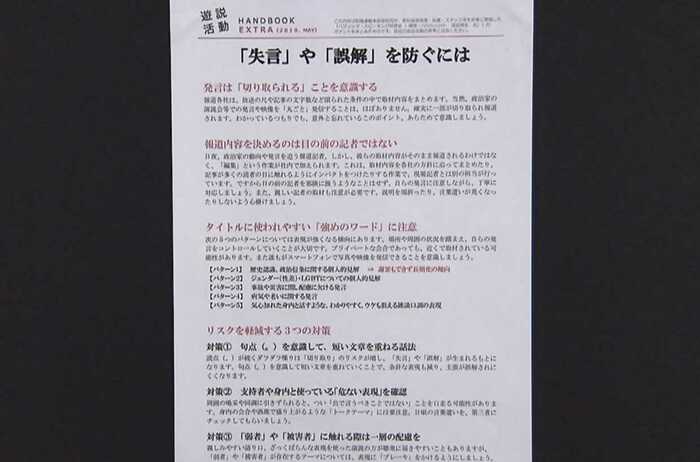

自民党の遊説局が5月10日に全ての所属国会議員や、夏の参議院選挙の候補者に配布した、「『失言』や『誤解』を防ぐには」と題したいわゆる“失言防止マニュアル”。FNNも含め様々なメディアが、賛否両論を交え取り上げた。

「発言は切り取られることを意識する」

「タイトルに使われやすい『強めのワード』に注意」

マニュアルは、こうした見出しをつけた上で、「説明を端折ったり、言葉遣いが荒くなったりしないように」「歴史認識、政治信条に関する個人的見解や事故や災害に関し配慮に欠ける発言には特に気をつけるように」などと注意喚起し「誰もがスマートフォンで写真や映像を発信できることを意識しましょう」と呼びかけている。

自民党議員について「復興以上に大事」と発言して更迭された桜田前五輪担当相や、安倍首相と麻生副首相を「忖度した」と発言して辞任した塚田前国交副大臣の舌禍の記憶が残る中で、自民党としては夏の参議院選挙に向け引き締めを図る狙いがあるとみられるが、「よく読むと勉強になる」との声が党内から挙がる一方で、野党はもちろん自民党の閣僚経験者からも「レベルが低い」といった否定的見方も出ている。

このように物議を醸した“失言防止マニュアル”だが、実はこれは「号外」として配られたものであり、これよりも詳細に遊説のコツなどがまとめられた【遊説活動HANDBOOK】が存在しているのをご存じだろうか。これがなかなか面白いのだ。

演説の“ビールケースのステージ”は理想

「歩いた家の数しか、票は出ない。握った手の数しか、票は出ない」

「行動する事は少しも恐れはしない。恐れるのは、ただ無為に時を過ごす事だけだ」

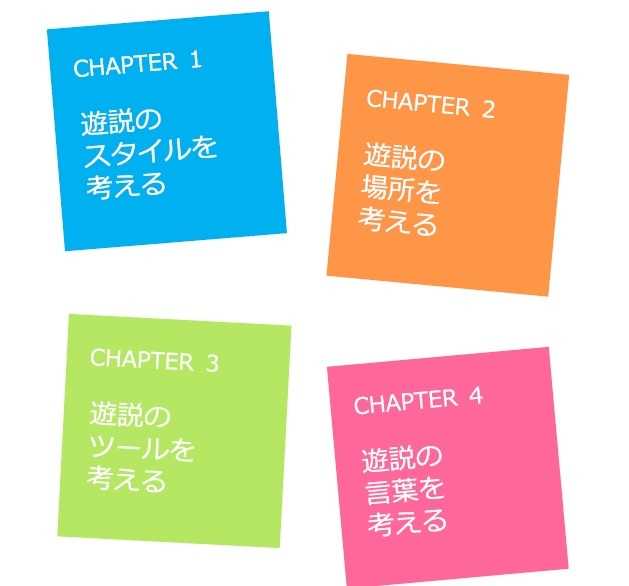

ハンドブックの冒頭には、田中角栄元首相とウィンストン・チャーチル元英国首相の言葉が大きく書き込まれている。そして、「政治に携わろうとする者は昼夜を問わず自らの足で歩き、有権者と言葉を交わし、指が腫れるほどの握手を繰り返す。そこまでして私たちが得なければいけないもの、それは有権者からの『信頼』です」とした上で、ハンドブックには遊説活動のコツが具体的に4つの点にまとめられている。それを1つ1つ見ていきたい。

1「遊説のスタイルを考える」

1番目の項目では、自民党の様々な遊説の形が紹介されている。北海道では「お茶懇」として、お茶の間を借りて、地元政治家と有権者が語り合う“集会スタイル“がとられていることが紹介され「陣営からの細かいお願いを地域毎に浸透させる際に有用」「意見交換の後は皆で写真撮影としっかり握手」などと指南が書かれている。

また、「商店街の練り歩きとスポット演説」の組み合わせの遊説スタイルが紹介され「地元の商店街という場所柄、お客さんや通行人、またお店で働く皆さんはその地域に居住する有権者の可能性が高く、活動の効果が期待できます」と利点が示されている。

その上で演説の際には「ビールケースなどをステージに使い、聴衆と近い目線で話ができることが理想です。最後に一人ひとりとしっかり握手することをお忘れなく」と、安倍首相がビールケースのステージで演説している写真付きで説明がされている。

他にもこれまでの効果的な取り組みが紹介され、番外編としては、家族で演説会に行けるような環境を整えていくことの必要性が指摘されていた。

筆者としては小泉進次郎議員が「赤ちゃんが泣いてもいい。子どもが走り回ってもいい。」というコンセプトで取り組んでいる「0才からの活動報告会」を取材した際、新しい時代を感じたことを思い出した。

また、「過密スケジュールで握手する時間が十分に取れない」時には「ハイタッチ」がおススメとも説明されている。ちなみに、安倍首相も、演説などの際に聴衆とのハイタッチを多用している。

宣伝車の効果的な使い方も・・・

2「遊説の場所を考える」

2つ目の項目は演説会の場所選びについての指南だ。

準備がスムーズだからと言って「いつもの場所」になりがちな演説場所について、「『いつもの場所=“有権者のいる場所”』という固定観念を取り払い、本当に効果的な場所であるか見直してみる」と記されている。

さらに参考として期日前投票の利用が増える中で、演説場所を「期日前投票所の直近」にすることで、「演説会後に投票依頼をアナウンスできることはもちろん、演説の中でも投票を促してもらうことが可能」という点が挙げられているほか、「商店街のような有権者の生活に近い場所を選ぶ」「宣伝車の運行ルートの見直し」についても触れている。

3「遊説のツールを考える」

3つ目の項目は遊説するときの道具の説明だ。

ここで大きく記述が割かれているのは「宣伝車」についてだ。選挙中の宣伝車から候補者の名前が連呼される様子はよく目にするが、「うるさい」という指摘も多く、スピーカーの音が反響し、もはや何を言っているのか聞き取れない演説もある。また車の上からの演説は目線が高くなり、有権者との距離が開くという問題も指摘されているが、ここではそれらへの対処法が指南されている。

例えば「スピーカーを使用せずに、窓から地声であいさつ」する例や、細かい路地がある住宅街では「自転車遊説」を行っていることが紹介されている。音の問題についても、PA(Public Address)システムという美しい音を届けるシステムが勧められているほか、上から目線の演説と言われないように、前にも登場した「ビールケース」を使用することや、「トラックの荷台」を使用した例なども記され「現場にあるものを使うことで、目の前の聴衆にも映像や写真を見た人にも親近感やインパクトを与えることができる」と説明されている。

“その女性は奥様か?”“お父さんお母さんによろしく”の問題点

4「遊説の言葉を考える」

そして最後の4点目は“失言防止マニュアル”にも通じる注意点だ。

ここでは、「果たして、その女性は『奥様』か!?」として、宗教や文化、性別や容姿などの違いによる偏見・差別を含まない政治・社会的に中立な表現や用語を使おうという「ポリティカル・コレクトネス」という概念が説明されている。そして「昔ながらの概念で固定化されてしまっていませんか?」との注意喚起とともに、「多様性を重んじる自民党にふさわしい言葉づかいになっているか、一度点検してみましょう」と呼びかけている。

例えば、前述の「奥様」という表現については、独身女性に呼び掛けている可能性もあるし、「主夫」として働いている男性がいることも指摘されている。また、具体例として女子学生が「人口減少、少子化時代なんだから子ども産みなさないよ!」と言われたことや、「選挙カーに手を振ったら、『お母さん、ありがとう』と言われた女性が、不妊治療中で悲しい思いをした」という話、子どもに対して「お父さん、お母さんに宜しく伝えてね」と話している候補者を見て、シングルファザーの有権者から「家族の形は様々だと思いますので、『おうちの方にも』と言ったほうが良い」と指摘されたケースなどが挙げられている。

過去に「必ず3人以上の子供を産み育てていただきたい」と結婚披露宴で発言し、その後撤回した国会議員もいた。本人としては「良かれ」と思って言ったことが、誰かを傷つけたり悲しませたりすることもある。

自分の価値観と他人の価値観が同じだと思わないことも重要だろう。もちろん公人であるかないかに関係なく、我々も十分注意して判断しなければいけないことは言うまでもない。それだけ言葉というのは、重みがあるのだ。

野党にも有用?マニュアルを生かすかは候補者次第

“失言防止マニュアル”も含めた、こうしたマニュアルを遊説局が作成したことについて、ある自民党幹部は「ここは幼稚園じゃない。そんなことは言わなくてもわかることだ」と吐き捨てていた。一方で、野党議員には自民党のこうした手厚い“指導”に羨ましさを抱き、マニュアルを有効な実践書として欲しいという人もいた。

政治家の普段の活動の仕方や、発言のスタイル、選挙戦の在り方については様々な形があるだろう。これまでの政治家たちが積み上げてきた効果的な手法もあれば、時代に合わせて変化していくもの、新たに生み出される方法もある。世の中にマニュアルというものが溢れていることは身に染みて感じるところだが、マニュアル化には画一化を招いてしまうという問題点もある。

それだけに、このマニュアルを見た人自身が、いかにこれを有効活用し、自分のものとして生かすことができるかが問われている。そして、その結果は、来る夏の参議院選挙にもつながっていくことになるだろう。

(フジテレビ政治部 自民党担当キャップ 中西孝介)