2020へ向けてパラリンピック教育

2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで残すところあと1年と少しだ。

開催地である東京都の渋谷区では、子どもたちに向けたパラリンピック教育を3年前から行っている。

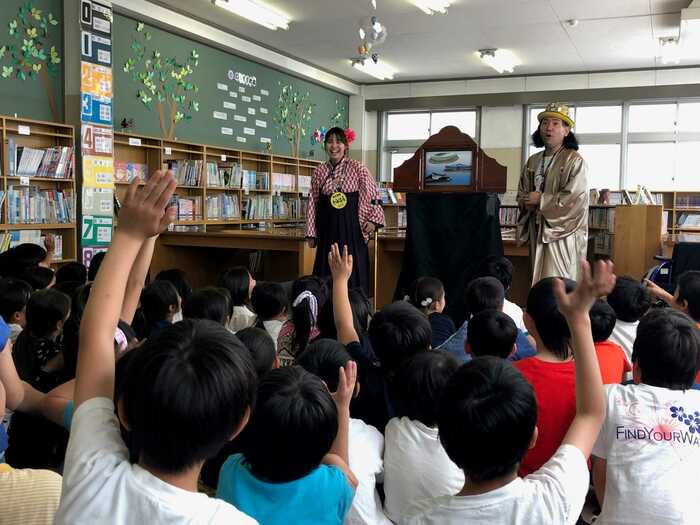

渋谷区の上原小学校で先週、3年生を対象に紙芝居を使ったパラ教育の授業が行われた。授業を行うのは、自らも足に障がいをもつ紙芝居師「かみはる」(本名:神前はるか)さんだ。

「みんな、ショウガイって知ってる?」

かみはるさん「実はかみはる、足にショウガイがあります。みんなショウガイって知ってる?」

子どもたち「不自由なこと!」

かみはるさん「そうそう不自由なこと。かみはるの股関節、生まれたとき、外れていました」

子どもたち「うえーーー!」「えーーー!」

かみはるさんは、生まれつき股関節に「先天性股関節脱臼」という障がいがあった。子どもの頃からアニメやゲームが大好きだったかみはるさんは、声優になろうと専門学校に通い、そこで「紙芝居」と出会い、紙芝居師を志したのだ。

かみはるさん「かみはるは、あまり長い時間歩いたり、走ったりできなくなっちゃった。でも杖を使うと、かみはるは跳んだり走ったりできるんだよ」

子どもたち「えーーー!」

かみはるさん「じゃあ杖を使うとどれくらい速いか見てみてね」

かみはるさんは、「ふだんは教室で走っちゃだめだよ」と言いながら、杖を使って教室をスピーディに動き回る。子どもたちは「速い!」「すごい」と大喜びだ。

「パラ競技を見て、障がいは個性だと考えた」

かみはるさんは、紙芝居の師匠のヤムちゃん(本名:山田一成)とコンビを組んで、2015年からパラ紙芝居を始めた。そのきっかけとなったのが、「パラ競技を生で初めて観たとき、障がいはデメリットではなく、個性と考えられるようになった」(かみはるさん)からだという。2人は渋谷区ですでに200回以上のパラ紙芝居を行っている。

パラ卓球、パラバドミントン、車いすラグビーの会場となる渋谷区では、東京パラリンピックへの気運醸成と多様性への理解を高めるため、公立幼稚園や小・中学校などで、パラアスリートを招くなどパラ教育を行っている。

「小学校高学年や中学生になると、パラアスリートがどんな生き方をしてきたのかを学び、障がいがある人を渋谷の街に迎えるとき、どのような問題があるのか、そして自分たちに何ができるのかを考えます」(渋谷区オリンピック・パラリンピック推進課の小林理恵子さん)

「パラのこと知らなかったけど、行きたいと思った」

この日の紙芝居では、義足や義手についてこんなやりとりも行われた。

かみはるさん「女の子と男の子が付けているこの道具の名称は?これ知っている人?」

子どもたち「義足!」

かみはるさん「これは?」

子どもたち「ぎ・・義手」

かみはるさんがパラ紙芝居を始めたころ、子どもたちはオリンピックとパラリンピックの違いが分からず、義足や義手を答えられる子どもはほとんどいなかったという。

「始めて1年目は、手や足がない人は『気持ちが悪い、怖い』という声もありました。いまは『いろんな人がいるんだよね』とか、競技用の車いすの種類も知っている子どもたちもいて、かなり意識も知識レベルも上がってきています」(かみはるさん)

1時間弱の授業では、パラリンピックについてクイズを出したり、「街中で困っている人がいたら勇気を出して!」と障がい者への声掛けの練習をしたり(英語でも)、最後まで大盛り上がりだった。授業終了後も子どもたちは興奮冷めやらぬ様子で、かみはるさんの傍から離れない。ある男の子は、「楽しかった!パラリンピックをあまり知らなかったんだけど、紙芝居を見て、すごく中身が分かった」と語った。また、女の子は「パラのこと知らなかったけど、車いすバスケとか、卓球とか行きたいと思った」と嬉しそうだった。

「2020のレガシーは共生社会」

かみはるさんは、2020年の東京パラリンピックに向けて、いまどんな想いを持っているのだろうか?

「“2020”のレガシーは共生社会だと思っています。2020年以降は、障がいを色眼鏡で見るのではなくて、いろんな人が『個性で生きられる社会』が実現できるかなと思います」

かみはるさんは全国でパラ紙芝居を行いながら、子どもたちのパラスポーツや障がいに対する意識は様々だと感じるという。

子どもが変われば、日本は変わる。

東京オリンピック・パラリンピックは、ユニバーサルデザイン、インクルーシブな社会を実現した日本の姿を、世界に発信できるチャンスなのだ。