都内目黒区に軽度の発達障がいや学習障がいの外国人の子どもたちが通うインターナショナル・スクールがある。20年前に開校したその学校の名は「Tokyo International Progressive School=東京インターナショナルプログレッシブスクール(以下TIPS)」。

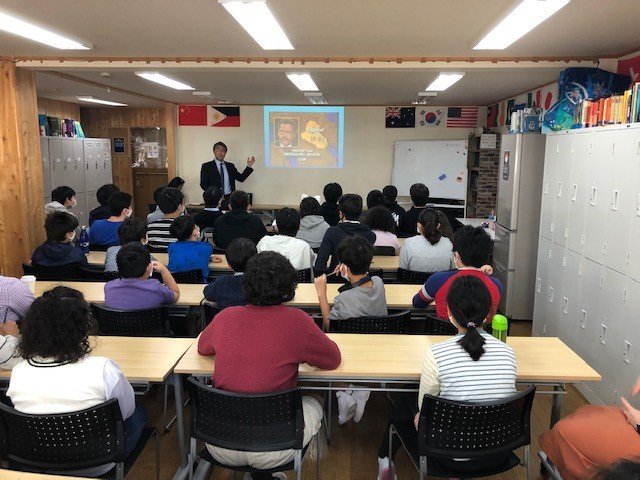

今週26日、筆者はこの学校で子どもたちにメディア論の授業を行った。参加したのはスペシャルニーズ(※)の小学校4年生から高校生41人(生徒数は43人)、国籍は17カ国だ。

「ポストコロナの学びのニューノーマル」第17回では”障がい者”教育のあり方を考える。

(※この記事で筆者は「障がい」という言葉を可能な限り使わず、「特別な支援(スペシャルニーズ)が必要な子ども」として「スペシャルニーズ」と記載する)

スペシャルニーズの生徒相手の授業に挑戦

「インターネットが出現する前と後のどちらの世界がより危険なのでしょうか」

「日本のメディアにはバイアスはかかっていないのですか」

「100年後携帯電話はありますか。無ければどんなディバイスになるのですか」

「なぜフジテレビは先生を雇ったんですか」

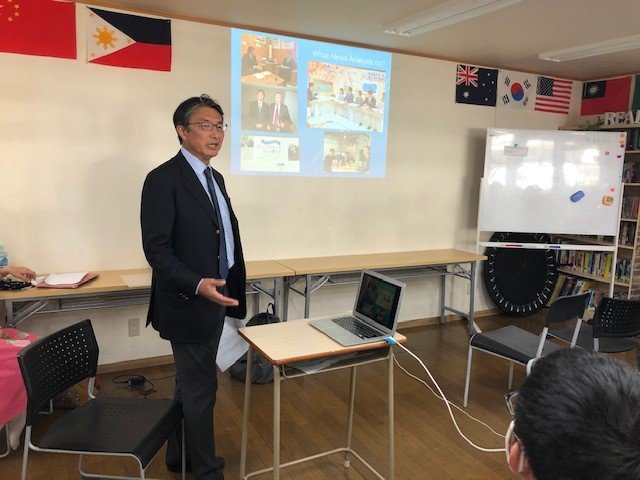

午前10時半に始まった筆者のメディア論の授業。後半はこんな質問が次々と筆者に浴びせられた。

授業の前半は筆者のキャリア説明から始まり、メディアの歴史や報道現場の取材の仕方、そしてネットに潜むフェイクニュースをどう見分けるのか、メディアリテラシーをどう体得するのかを話した。しかし相手は小4から高校生までと年齢が幅広く、かつスペシャルニーズの子どもたちで、しかも会話は英語だ。

筆者は通常大学で行っている講義をできるだけわかりやすく、とにかく飽きさせないよう時にユーモアを交えながら話した(スベることが多かったが・・)。

生徒は授業中じっとこちらを見ていた。普段の大学の授業では感じたことのないような張り詰めた空気に、筆者は少し戸惑いを感じた。

「ネットに規制はあるべきなのか」の質問も

そして授業の後半は質疑応答で、生徒から怒濤の質問ラッシュとなった。前述で紹介した質問の他にも、「ネットに規制はあるべきなのか」「ネットによっていじめは増幅しているのか」といった世界の誰もが結論を見つけられていない質問から、「先生は猫と犬のどちらが好きですか」など「そっちの話?」という質問まであった。

「どう答えていいのか難しいな・・」と筆者が考え込んでいると、答えを待つ41人の視線が突き刺ささる。数十分の時間が永遠に感じられ、質疑が終わったとき筆者のワイシャツには汗がじっとりにじんでいた。

終了後「授業は子どもたちに届いたのだろうか」と不安を隠せない筆者に、学校の理事長で創設者の坪谷ニュウエル郁子さんは笑顔でこう語った。

「子どもたちは普段以上にものすごく集中して聞いていましたよ。ほとんど私語はなかったし、授業の途中に教室から出て行く子どももいませんでしたから。子どもたちはとにかく様々なことにこだわりを見せるのですが、それを変だと思うのか、面白いと思うかは視点の違いなんですよね」

「定期預金を解約して校舎を改装した」

TIPSは坪谷さんが私財を投じて2000年に開校した。坪谷さんはTIPSを開校する15年前の1985年、自分の娘達を自ら教育したいと思い立ち東京インターナショナル・スクールを設立している。いま坪谷さんは国際バカロレア日本大使も務めており、日本の子どもたちへの英語教育の普及にも尽力している。

筆者は坪谷さんとお話しする中でTIPSの活動を知った。そして取材を申し込んだところ、逆に今回の授業の依頼を受けることになったのだ。

坪谷さんはいう。

「この学校は日本に住む外国人のお子さんで、主として発達障がいや学習障がいなどの“個性”を持つ子どものための小さな学校です。田町に開校した当初は57人の生徒がいましたが、東日本大震災と原発事故があって1週間のうちに生徒の半分が帰国しました。当時の理事会では学校を閉めようという話になりましたが、この学校をやめると行くところがない生徒がいます。だから1人でも生徒がいる限り何とかしのごうと、元々は工場だったいまの建物を私が虎の子の定期預金を解約して校舎に改装しました」

様々な人種や年齢の子が集まる学びの場

現在の場所に引っ越したのは2012年。閑静な住宅地の中にある2階建ての校舎は確かに小さくて、筆者も最初に訪れたときは「ここが学校?」と戸惑ってしまった。

「雨漏りはするし音楽室も実験室も図書館もありません。校庭は前の林試の森公園で、体育館は目黒中央体育館と公共施設を利用しています」(坪谷さん)

しかしいったん校舎の中に入れば、そこには様々な人種や年齢の子どもたちが集うまさにインターナショナルな学びの場だ。

TIPSのカリキュラムは、低学年はスコットランドの教材を使い、高学年はアメリカの通信制学校のものとTIPS独自のものを使っている。ともに普通学校が使う通常のカリキュラムで、スペシャルニーズ用のものではない。

2006年から校長を務めるリン・サトウさんはこう語る。

「学校にはフルタイムの教員が7人と、私も授業を行っています。さらに特別な指導が必要な3人の生徒には3人の指導員がマンツーマンでついています。職員は2人、ほかカウンセラー、作業療法士、言語聴覚士がいます」

8割は大学に進学し研究員になる生徒も

TIPSの生徒の親の多くは外資系企業や大使館に務め、日本の滞在期間は平均3~4年だ。

生徒は障がいがあると診断された子どもだけではなく、中には人間関係が苦手な子、整理整頓が苦手な子、落ち着きが無くて授業に集中できないというようなグレーゾーンの子もいる。自閉症が原因で普通学校でいじめられて、この学校にくる生徒もいるという。

筆者が授業前に見学した際には、授業中何度も教室から出て行ってしまう子や、いつもヘッドフォンをつけて黙々とPCで作業する子もいた。

しかしこの学校では手厚く熱意を持って子どもたちの学びに寄り添う。

だから卒業した生徒のうち8割は大学に進学し、残りの2割も専門学校に進んだり、声優になる生徒もいる。大学に進学する生徒の半分は日本に留まり早慶上智やICU、テンプル大学などに進み、半分は海外の大学で国は英、米、カナダ、シンガポールやオーストラリアと様々だ。バークリー音楽大学に進んだ生徒もいるという。

「ある生徒は対人関係が苦手で自分の世界に閉じこもっていましたが、アメリカのジョージタウン大学でニューロサイエンスを学び、今は研究所で研究員をしています。また別の生徒は自閉症で入学当初は暴れて大変でしたが、いまカナダのブリティッシュ・コロンビア大学で数学を学びPh.D.を目指しています。私は高校までの数年間にきっちり教えていけば、将来税金を使う人で無く税金を払う人になるんだと思っています。それによって本人も生きがいを感じることができます。だからこの学校を続けているのですね」(坪谷さん)

「皆が変な子だから誰も気にしません」

いまTIPSで一番大変なことは何ですかと坪谷さんに聞いた。

「もちろんお金です(笑)。人件費と施設費ですね。学校法人の資格をとるには校庭や体育館が無いとだめなので、TIPSはNPOとして運営しています。だから助成金がおりないし、消費税もかかります。12月1日から1月中旬までクラウドファンディングを行いますが、それで楽器と科学室の実験テーブルを子どもたちに買えたらいいなあと思っています」

資金難に苦しむTIPSだが、それでも坪谷さんは「この学校はやりがいがある」と言う。

「生徒たちはそれぞれの個性を生かして、大半が大学に進学していきます。大変ですがやりがいのある学校です。いまインクルーシブと言って、スペシャルニーズの子どもを40人学級に入れることがありますね。しかしそれでは十分なケアができずに埋もれちゃうんです。普通の学校では“変な子ども”と言われますが、この学校では皆が変な子どもですから誰も気にしません(笑)。だから卒業生達は皆この学校を『We are big family(皆家族だね)』といいますね」

TIPSは来年、多摩川沿いの新たな校舎に引っ越す予定だ。

筆者は「障がいって何だろう」と考えた

授業を終えた筆者は「障がいって何だろう」とあらためて考えさせられた。「TIPSにいた子どもたちは障がい者なのか?」と。

視点を変えてみよう。筆者は眼鏡無しには車の運転ができないが、眼鏡があれば何不自由なく生きることができる。スペシャルニーズの子どもたちも、特別な支援があれば何不自由なく生きることができる。

「障がいは多様性、個性だ」という言葉がある。障がいを多様性や個性に変えるには、障がいになっている社会が変わればいい。そうすれば障がいは多様性や個性に変わるはずだ。

だから筆者は言いたい。「もう“障がい”って言葉を使うの、皆でできるだけ止めませんか?」と。