ノーベル晩餐会で何が出されたのか――。

日本でも、毎年のように豪華なメニューやワインの銘柄がニュースやSNSをにぎわせる。長いコースの締めくくりには、出席者一人ひとりが「コーヒー」か「紅茶」を選び、最後の一杯を楽しんだそうだ。もしあなたがあのテーブルに座っていたら、どちらを選んだだろうか。

その選択肢のひとつである「紅茶」は、単なる食後のお茶ではない。時数間にわたる料理とスピーチの余韻をそっとまとめ上げる“締めの一杯”なのだ。

そしてこの紅茶、実は日本で育まれた“和の心”を宿していたのだ。

ノーベル紅茶に香る“和の心”——ストックホルムの小さな店で、特別な一杯に出会った。

入店した瞬間から“テイスティング”

旧市街の外れ、石畳の道を歩いていると、淡いミント色の看板が目に入った。控えめなのに、どこか目を引く——おしゃれな外観の紅茶店だ。

ドアを押すと、柔らかいベルの音と同時に、ふわっと華やかな香りが鼻先をくすぐった。

思わず「いい香りですね」と口にすると、レジ奥からすっと一人の男性が現れた。

「ようこそ、ティーセンター・オブ・ストックホルムへ」

ノーベル晩餐会の紅茶を手がけるギハン・V・マリウスさんだ。

入店した瞬間の香りが忘れられず、思わず尋ねると、ギハンさんはレジ奥の棚から茶缶をひとつ手に取り戻ってきた。

「これが、店中を満たしている香りですよ」茶葉を手に取ると、トロピカルフルーツのような甘さが一気に広がる。

看板ブレンド「サウスブレンド」だというしかし、今日の目的は別にある。

棚には200〜300種類の茶葉が並んでいるというが、そのどこにも、「ノーベル晩餐会の紅茶」の文字は見当たらない。

「ノーベル晩餐会で出される紅茶、実は店頭には出してないんです」

一瞬、がっかりしかけた私に、彼は続ける。

「でも…茶葉そのものは、見せられますよ。よかったら、ブレンドルームをお見せしましょうか?」

ついに対面——“ノーベル茶葉”

案内されたのは、店の奥にある小さな作業場だった。扉を開けると、壁一面にずらりと茶葉の保管棚が並んでいた。

その一角に、他よりひと回り小さく、しかし存在感を放つ袋がいくつも置かれている。

「これが、ノーベル晩餐会とノーベル賞博物館だけで出されるブレンドです」

袋を開く音がやけに大きく聞こえる——。

そして、広がったのはベリーを思わせるフルーティーな香り。甘く深い香りなのに、軽やかな余韻がある。そして思わず心の中でつぶやいてしまう。

――これは、絶対に飲んでみたい。

そんな私の表情からを読み取ったのか、「飲みます?」と悪戯っぽく言われ、もちろん「はいっ!」と即答した。

その場で試飲!

作業台に並べられたカップ。丁寧にお湯を注ぐギハンさんの横顔は、まるで茶室の点前だ。

ひと口飲むと、まずベリーの甘やかな香りが鼻に抜け、続いて紅茶のコクがじんわり広がる。

「バランスがすごい…」と言うと、ギハンさんが嬉しそうに頷いた。

そこへ、ノーベルメダルチョコレートが登場。

「これと一緒に食べると、味が変わるんですよ」半信半疑で試すと、驚くべきことに——チョコの重厚な甘さが紅茶の香りを押し上げ、後味にはほのかな酸味と深みが現れた。

まるで別の紅茶になったかのようだ。

「でしょ? ノーベルディナーのデザートとの相性を計算してつくっています」

なるほど…。テイスティングを重ねるたびに、紅茶の表情がみるみる変わっていく。

これが晩餐会のラストを締める一杯なのだ。

「すごくおいしい」流ちょうな日本語の理由は?

すると突然、ギハンさんが日本語で、「すごくおいしい、でしょ?」と思わず笑ってしまうほど自然に話したので、つい聞いてしまった。

「どうしてそんなに日本語が?」すると彼は、作業場の隅に貼ってある日本での茶畑の写真を指差した。

「実は2010年から、静岡にずっと通いながら日本茶を勉強していたんです。泊まり込みで、畑にも工場にも入りました」

日本茶の蒸しの技術、湯温の概念、茶室で学んだ“間”の取り方…。それらが確実に、今のノーベルティーの「やさしい調和」に生きている。

ノーベル晩餐会に選ばれ続けた理由

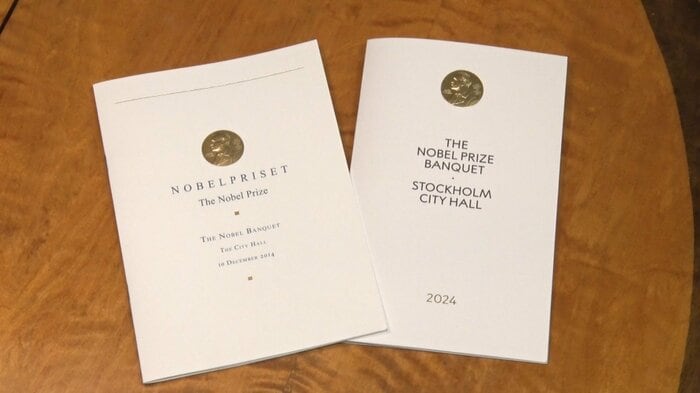

作業台の脇には、歴代ノーベル晩餐会のメニュー資料がファイルで保管されている。

接写させてもらうと、2014年から2024年まで、毎年ギハンさんの紅茶の名前が載っている。

「日本で学んだことがあったから、ここまで来られたと思っています」

味の緻密な調整、料理とのペアリング、そして“飲む人の時間を整える”という発想。

日本で育まれた感性が、スウェーデンのノーベル晩餐会という華やかな舞台で確かに息づいていた。