感謝祭の前夜、ホワイトハウスから数ブロック離れた通りで、ウエストバージニア州の州兵2人が銃撃された。20歳のサラ・ベックストロム上等兵が死亡し、24歳のアンドリュー・ウルフ軍曹が重傷を負った。2人はいずれも首都防衛任務の一環として「存在が目立つ形でのパトロール(HVE)」に従事していた最中だったという。容疑者は現場で応戦した別の州兵によって撃たれ、重体で拘束された。ワシントン中心部で兵士が狙撃されるという異例の事件は、全米に衝撃を与えた。

アフガン戦争でアメリカに協力

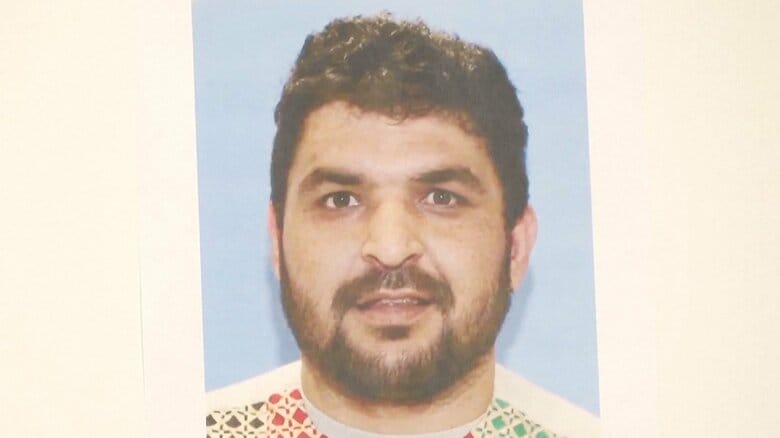

狙撃したのはラフマヌラ・ラカンワル容疑者、29歳。アフガニスタン出身で、妻と5人の子どもを抱え、ワシントン州ベリンガムに暮らしていた。

彼はアフガン戦争中、CIAと米軍特殊部隊の共同作戦チーム「ゼロ・ユニット」に所属し、米国側の協力者としてテロ掃討作戦に参加した人物である。米軍撤退後、報復の危険にさらされた彼は、他の元協力者と同じく米国政府の庇護を受け、2022年に亡命が認められた。しかし、就労許可の期限が切れ、職を失い、家賃も払えないまま、周囲の支援に頼る生活を送っていたと報じられている。

かつて米国のために戦った協力者が、なぜ米国の兵士を撃ったのか。現時点で宗教的・政治的動機を示す証拠はなく、FBIも「国際テロ組織との関係は確認されていない」としている。

捜査関係者によると、彼は経済的苦境に陥っており、精神的な危機に直面していた可能性があることが示されたとABCニュースが報じた。またラカンワル容疑者は、アフガニスタンで共に戦い尊敬していた指揮官が最近死んだことで大きな衝撃を受けていたという。

個人過激化の背景に「裏切られたトラウマ」

ラカンワル容疑者は、アメリカ社会に希望を託してやって来たが、その社会の中で居場所を見いだせなかったのではないか。国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官は、事件後のインタビューで「彼は米国に来てから急進化した可能性がある」と述べた。

だが、ここでいう“急進化(radicalization)”とは、宗教的教化ではなく、社会的孤立と精神的崩壊を指しているように見える。家族や地域コミュニティとのつながりが途絶え、支援を求めることもできないまま「誰からも見放された」という感覚に支配された――それが暴力へ転じたと考えられる。

米国では過去にも、亡命者や移民の子が国内で過激化した例がある。代表的なのが2013年のボストンマラソン爆破事件だ。チェチェン系難民として米国に受け入れられたツァルナエフ兄弟は、米国社会での孤立と挫折の中で自己過激化し、悲劇を起こした。議会報告書は「移民政策の失敗ではなく、統合の失敗だった」と結論づけている。ラカンワル事件もまた、外部の敵意ではなく、内側の孤立から生まれた暴力という点で共通している。

心理学者たちは、こうした個人過激化の背景に「裏切られたトラウマ(betrayal trauma)」を挙げる。信じた存在――国家や社会――に見捨てられたと感じたとき、人は理性よりも報復衝動に駆られやすい。ラカンワルにとって、アメリカは“守るべき理想”から“裏切った現実”へと変わったのかもしれない。

受け入れるが「真の関係生まれにくい」

さらに、ラカンワル容疑者が与えられた定住地の問題もありそうだ。

ワシントン州北西部のベリンガムは、静かで安全な町だという。それもあって、2022年に「ワールド・リリーフ」という人道団体がアフガン亡命者支援センターを開設した。政府が掲げた「地方分散型再定住」政策の一環である。大都市の住宅難を避け、地方都市での生活基盤づくりを試みたが、現実には支援体制が脆弱だった。医療・教育・雇用支援の網が届かず、難民同士のコミュニティも形成されない。ベリンガムは、異文化の人々が心を寄せ合う場所ではなかったようだ。

ワシントン大学の移民社会研究のリポート(2023年)にはこうある。

「この地域の人々は親切だが距離がある。難民たちは『礼儀正しく迎えられるが、真の関係は生まれにくい』と語っている」

この「礼儀正しい無視」が顕になるのが「感謝祭」と「クリスマス」の時期だ。米国市民の家庭では離散していた家族が集い再会を祝し合うが、家族同様に扱ってくれる友人もいない難民はこの時ほど孤独感を味わうことはないと言う。この事件が「感謝祭」前夜に起きたことと無縁ではないだろう。

暴力の責任は、あくまで犯人個人にある。しかし、国家が戦争の協力者を「受け入れたつもり」で終わらせたとき、その者は「見捨てられた」と感じるものだ。

ラカンワル容疑者の銃弾は、米国社会が見ようとしなかった現実――受け入れるが、仲間にはしないという排他的な矛盾――を撃ち抜いたのかもしれない。

(執筆:ジャーナリスト 木村太郎)