新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、シリーズで連載する「名医のいる相談室」では、各分野の専門医に病気の予防法や対処法などをわかりやすく解説してもらう。

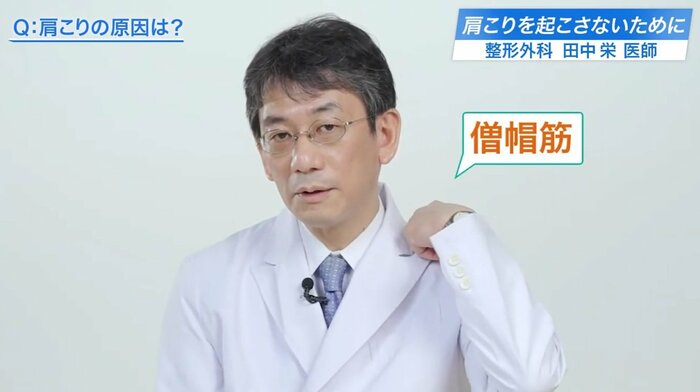

今回は、「自分でできる肩こり解消法」について、東京大学医学部附属病院副院長 整形外科の名医・田中栄先生に話を聞いた。

首に原因がある肩こりは要注意

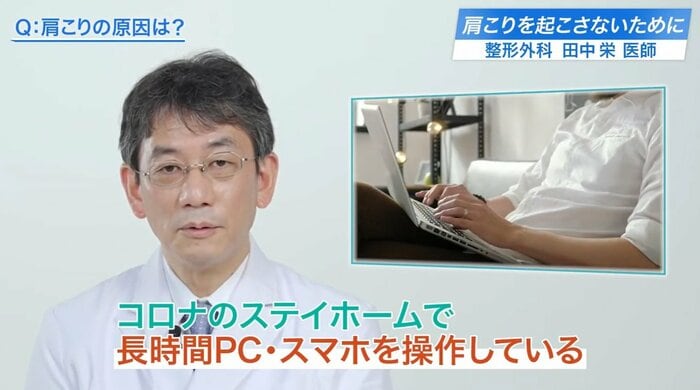

質問1:

肩こりの原因は?

整形外科・田中栄先生:

肩こりは非常に多い悩みの1つです。

長時間デスクワークが続く人とか、この時期、コロナのステイホームで長時間PCに向かったり、スマホを操作することで、肩こりを訴える方は非常に多いです。

ただ、注意しないといけないのは「首」です。首(頸椎)に原因がある肩こりというものがあります。

その1つの目安としては、首の姿勢によって、肩の痛みや手のしびれが強くなる場合は、病院で診察を受け、レントゲンを撮ったり、場合によってはMRIの検査が必要になります。

【肩こりのメカニズム】

一般的に肩こりというのは、肩の筋肉が長時間同じ姿勢で動かない状態が続くと、血流が悪くなり、僧帽筋という筋肉に乳酸という老廃物が溜まり「痛み(肩こり)」を強く感じることがあります。

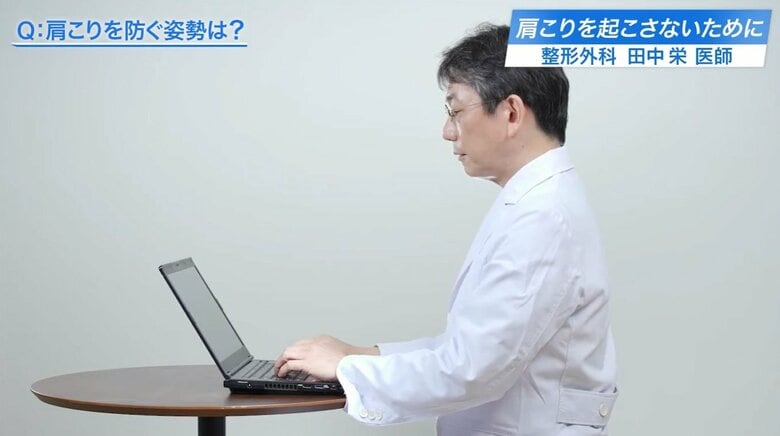

上から紐でつられているような姿勢

質問2:

肩こりを防ぐ姿勢は?

田中栄先生:

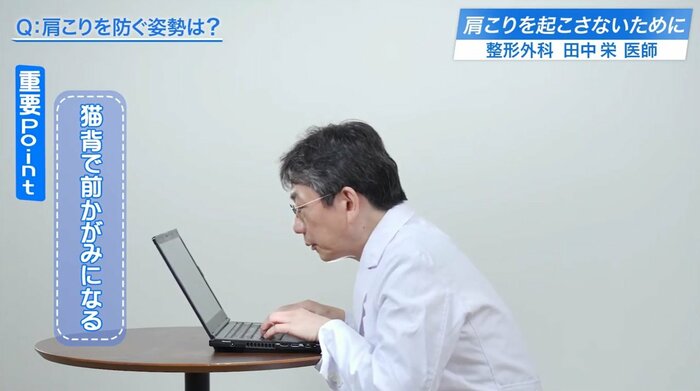

重要なのは、姿勢を正しくすること。

パソコンを使って仕事をされる方が多いと思いますが、PCと自分との高さの調整が非常に重要です。

椅子が低すぎるとどうしても猫背で前かがみになりながらパソコンの操作をするようになります。これが長時間続くと、肩の筋肉の緊張状態が続くので肩こりが起こります。

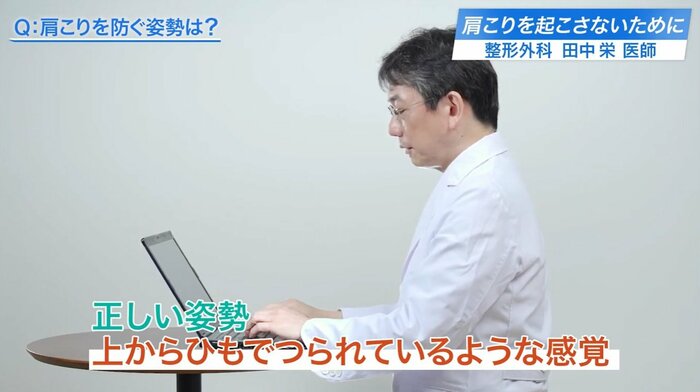

1つ大事なことは、椅子の高さを調節して、なるべく胸を張ってまっすぐな姿勢でPC画面を見られるような高さで仕事をするということです。

【正しい姿勢】

上から紐でつられているような姿勢と言っていますが、まっすぐな姿勢で仕事ができるような椅子の高さに工夫することが大事です。

また、いずれにしても長時間同じ姿勢でいることは筋肉にとって良くないので、必ず30分に一度は休憩をとる、その辺りを歩くことが大事だと思います。

腕だけでなく肩甲骨を回す運動

質問3:

肩こりを防ぐ運動は?

田中栄先生:

筋肉の血流を良くすることで、肩こりを改善させることができます。

肩を回す場合に、腕だけを回すのではなくて、肩甲骨(貝殻骨)を全体に回すことが僧帽筋を動かすために重要ですので、肩甲骨を回すような形で運動することが大事です。

また、首に手を置いてぐーっと反るような動き。これも肩甲骨がかなり動きますので、有効だと思います。

ヘッドレストがついた椅子は有効

質問4:

肩こりを防ぐアイテムは?

田中栄先生:

ヘッドレストがついた椅子に座ることで、自然と良い姿勢が作れたりしますので、肩こりが続いている人はそういった椅子を使うことも考えたら良いと思います。