医療の正しい知識を有する名医たちが、健康に関するお悩みを解説する「名医のいる相談室」。今回は獣医師の専門医で「VETICAL動物病院」の佐藤貴紀(たかのり)院長が、「ペットのご飯」について徹底解説。

わんちゃん・ねこちゃんの成長に合わせた栄養バランスや、ペットフードの選び方など、健康を保つためのご飯について解説する。

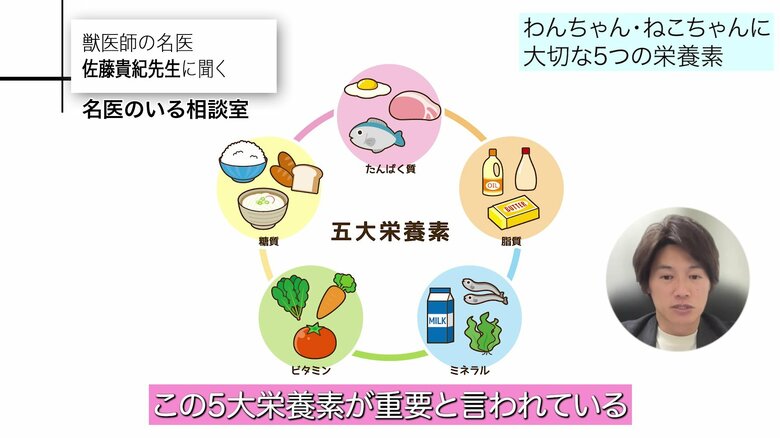

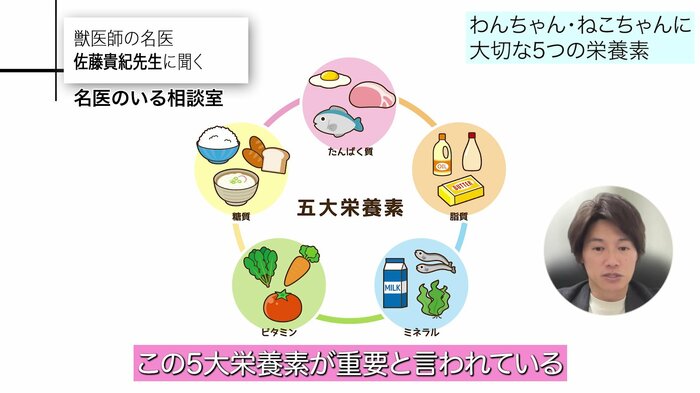

大切な5つの栄養素

基本的には、ヒトと栄養素は似通っています。ヒトは雑食です。イヌも雑食寄りの肉食と言われていて、ネコは基本的に肉食と言われてたいりします。

「5大栄養素」というものがあり、タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル、この5大栄養素が重要と言われています。

ただ、イヌとネコは、タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルに関しては「下限値」と言われる「このくらい摂取してくださいね」という数値が定められているものの、炭水化物については数字としては定められていません。

中でもタンパク質・脂質・炭水化物の3つは「3大栄養素」といい、一番重要な栄養素です。

イヌはタンパク質が25%・脂肪が15%・炭水化物が60%と言われているので、人間と比べて7%ほどタンパク質が多い形になっています。

さらにネコは、タンパク質が35%・脂肪が20%・炭水化物が45%で、タンパク質がイヌに比べて10%も多いです。

このことから、ネコが肉食、イヌが雑食ではあるけれども人間よりは少し肉食寄り、というのが

わかるかと思います。この割合をしっかりと、バランスよく取るのが大事になってきます。

タンパク質はホルモンだったり、筋肉だったり、いろんなものを作るもとの栄養素になっていくので、タンパク質が少なくなってしまうと、体の器官が弱ってしまう。しっかりと構築できないということもあるので、やはりタンパク質が低いということはよくないですね。

なので基準を持って、それ以上しっかりと取るということがとても大事とされています。

ペットフードの種類

「ドライフード」や「ウェットフード」というのは、結構よく聞く言葉かと思います。そのほかにも、実は「ソフトドライ」だとか「セミモイスト」などといったご飯の分類もあります。これはどういう分類かというと、水分の含有量別の分類になっています。

基本的に、ドライフードは、水分が10%ぐらいのご飯。ウェットフードは75~80%ぐらい、ソフトドライやセミモイストは25~35%ぐらいとされています。

水分含有量別にこのように分かれていくんですが、水分含有量が同じあっても製造工程が違ったりする場合には、ソフトドライとセミモイストのような形で、呼び方が分かれていきます。

最近では「フレッシュペットフード」のように、「ヒューマングレード」と言われる人の食材を使って添加物を一切入れていない製造工程で作っているようなご飯もあります。それは水分含有量が70%ほどです。

このように、新しい分野でも、新しく色んなご飯が出始めている状況です。

メリット・デメリットについて。

水分が取れる・取れないで言えば、やはりウェットの方がしっかり取れます。また、1日に取らなければいけないカロリー数に対して、水分を含んでいる分グラム数も大きくなるなどが、ウェットフードのメリットです。

ただ、缶詰などであれば、開けなければ保存がききますが、1回開けてしまうとかなり酸化と劣化が進みます。そういった意味では、水分を含んでいるものは、保存期間が短いことがデメリットかなと思います。

ドライフードは、やはり常温で保存できるのが最大のメリットですが、添加物等が含まれているケースが多いことがデメリットです。

種類の分け方としては、基本的に、そのご飯を食べただけで1回分のカロリーや栄養素が満たされるというのが「総合栄養食」となります。総合栄養食と呼ぶためには「AAFCO(アフコ)」という基準の栄養分析を通ったご飯だけを、総合栄養食と言います。

次に「間食」があります。これは、おやつみたいな、しつけのご褒美にあげたりするようなものなので、栄養素には偏りがあります。

3つ目、病院などで出される「療法食」というものがあります。病気になった子、例えば腎臓病の子であれば、あまりタンパク質やリンを取ってほしくないので、これを制限したご飯が出されます。このように病院で扱って、獣医さんのもとに処方されるようなご飯を「療法食」といいます。

4つ目は、「その他の目的食」。おやつじゃないんだけれども、ご飯にちょっとトッピングするものとか、あとは、目的があるようなサプリメント。例えば関節が悪い子は、関節に対してのサプリメントも食したりしますが、これは「その他の目的食」に入ってくると思います。

ペットフードの選び方

ライフステージ別、水分含有量別、目的別、という3つの分類になっています。

飼っておられるイヌやネコが、最初はまずライフステージ、年齢的にどこにいるのかによって、決めていかないといけないと思います。例えば、パピーなのか、アダルトなのか、シニアなのか。こういったステージによって与えるご飯が変わってきます。

例えばパピーの場合は、ミネラルが豊富なもの。さらに、あまり体も大きくないので1gあたりのカロリー数を高くしてあげた方が、摂取量も少なく済みます。消化が良いということで、パピー用のミルクなどもあります。設計としては、グラムあたりのカロリーが高くなっています。

アダルトに関しては、犬種や、その子その子によって栄養バランスを変える必要性もあるので、結構アダルトのご飯は幅広くなっています。先述しました「AAFCO」という基準の中で、栄養バランスが整っているご飯が、アダルト用のご飯になります。

シニアになると、またパピーのご飯に近づいていきます。とはいえ、脂質などはお腹の消化機能に影響をきたすことが分かっていて、脂肪分を増やすことはシニアにとって負担になることから、脂質を抑えているようなご飯設計になっています。

このように、特徴があるようなものになっているのです。

実は、このライフステージの中に、オールステージ用のご飯も出てはいます。このオールステージというのは、パピー・アダルト・シニアの時に必要な摂取カロリーをまずはしっかり計算して、そのカロリー量を、オールステージのご飯で量で賄う設計になっています。

ですので、まずはどこのステージいるのかを決めるのが第一段階になってきます。

その次に、水分含有量別というのは、正直あまり判断基準になってこないかなと思いますね。というのは、ドライなのかウェットなのかというのは、好き嫌いもあるでしょうし、保存の問題等もある。ですのでこれは、飼い主さんが選んでいただくことになります。

ただ、腎臓病だとか、水分をしっかり取りたいような病気が入ってくると、やはりウェットフードの方が水分を取りやすい。少し目的に近づいてくるかなと思います。

目的という意味では、例えば関節が悪い、腎臓が悪い、心臓が悪いなどという風に、病気に伴って療法食を食べなければいけないケースもあります。

以上のように、ライフステージ別・水分含有量別・目的別、この3段階でご飯を決めていく形になります。

加えて、原材料や成分などで決めていく、というのも一つ検討しなければなりません。

今「ペットフード安全法」によって、ペットフードの名称・原材料名・賞味期限・事業者の氏名 名称および住所・原産国名、こういったものを表示する義務があります。

さらには公正競争規約によって、必要表示…成分・ペットフードの目的・内容量・給与方法、などが載っています。

このような中から、しっかりと選んでいく必要があります。まず、何をその子にとらせてあげたいかも重要なんじゃないかと思います。

あとは、成分のところで先述しました添加物について。

例えば、酸化を防ぐ「酸化防止剤」があります。脂肪は空気に触れると酸化します。酸化すると劣化につながって、嫌な臭いを発したりするケースが多いので、酸化防止剤等を入れて質を保つというケースもあります。

しかし最近では、ここでも天然の成分、つまり自然由来のもので抗酸化成分を入れるケースもあります。人工的な成分がなるべく入っていないような食べ物を取っていただくことが、健康につながることも分かっていますので、そういった選び方も重要ではないかなと思います。

知っておいて欲しい事

まず、その子その子によって、ご飯の設計は変える必要がある。昔みたいに、このご飯をあげていればいい、という一辺倒の話ではなくなってきていると思います。

結構やりがちなのが、アダルトからシニアに入るタイミングを逃してしまい、同じようなものを

ずっと与えてしまうケース。もしかしたらアレルギーの発症につながったり、防げた病気になってしまったり、というケースもあるかもしれない。やはり、定期的に見直す必要があると思います。

かかりつけの先生としっかり相談し合いながら、その子その子に合ったご飯を与えていただくことが、とても重要と考えています。

大切な家族でもあるわんちゃん、ねこちゃんには、健康で長生きしてもらいたいと私も思っています。健康な体を作るには、運動や睡眠はもちろん大事ですが、やはり栄養バランスに優れたご飯は欠かせません。

しっかりとバランスがとれたご飯を取っていただくことが、重要かと思います。