先週、日本の金融市場では、株式、円、国債が売られる「トリプル安」の様相が強まった。日経平均株価は3%下落したほか、対ドルの円相場は約10カ月ぶりの安値水準をつけた。国債売りが進んで、長期金利は一時、約17年半ぶりの高い水準となった。

規模上積みが円売り促す

こうした動きには、アメリカ発の要因もある。FRB=連邦準備制度理事会は、金融政策を決める会合を12月上旬に開く。20日に発表された9月分の雇用統計では非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を上回る一方、失業率は市場予想に反して4.4%へ悪化する結果となった。

金利先物市場では12月の利下げ予想が約40%と前日より10ポイント程度上昇したが、利下げ見送り観測も強く、大きな円買い材料にはなっていない。「AIバブル」懸念がくすぶるなか、19日に発表された半導体大手エヌビディアの2025年8~10月期決算は過去最高益を更新したが、20日のニューヨーク市場ではハイテク関連銘柄を中心に値下がりしてダウ平均は400ドル近く下落、根強いAI過剰投資への警戒感が株価を押し下げる動きが見られ、先週末の日経平均株価も4万9000円を割り込んだ。

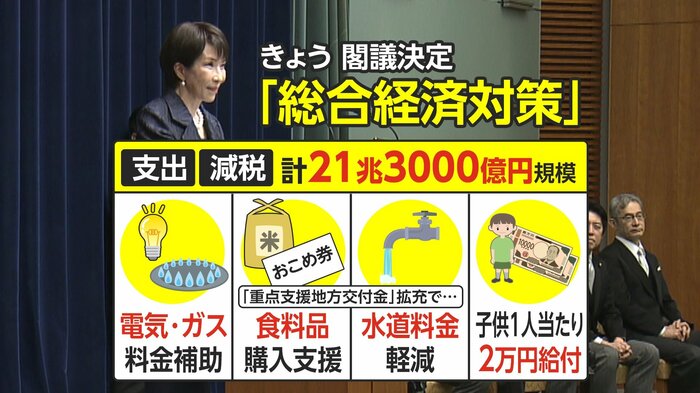

円安・債券安の大きな要因は、高市政権の経済政策だ。高市政権が21日に決定した総合経済対策は、21兆3000億円規模に膨らんだ。財源の裏付けとなる2025年度補正予算案に、一般会計の歳出で17兆7000億円程度を計上する見通しで、コロナ禍後の2023年度以降で最大となる。税収が増えた分などでは賄い切れず、国債の追加発行額は2024年度の約6兆7000億円を上回る公算が大きい。

先々週末の段階で、財務省は、一般会計からの支出を14兆円程度、減税を含めた規模を17兆円台とする案で調整していたが、高市首相サイドはさらなる上積みを求め、16日午後には首相公邸に片山財務相・城内経済財政相・木原官房長官を集めた。2時間近くに及んだ協議のあと、片山氏は記者団に「規模的には(17兆円より)日々大きくなっている」と明かした。

為替介入への警戒度高まらず

金融市場では、財政拡張的な政策への懸念が強まり、日本国債と円を売る動きが加速した。20日には、国内債券市場で長期金利が急騰し、指標となる新発10年物利回りが一時1.835%と、約17年半ぶりの高い水準となったほか、東京外国為替市場の円相場では、1ドル=157円台後半をつけ、前日夕と比べ2円超下落した。約10カ月ぶりの円安水準で、高市首相が自民党総裁に選ばれる前の10月3日夕と比べると、10円を超えて円安が進んだことになる。

片山財務相が、19日に城内経済財政相とともに日銀の植田総裁と会談した後、為替について「具体的な話は出なかった」と話したことで、為替介入への警戒感が薄くなったことも円売りにつながった。片山氏は、21日には、閣議後会見で「足元の動きは非常に一方的で急激だと憂慮している」としたうえで、為替介入の選択肢について「当然考えられる」と強いトーンで発言したが、円相場は発言直後は円高に振れたものの、すぐに元の水準に戻り、反応は鈍かった。

市場関係者の間からは「財政をめぐる懸念から円売り基調は強く、政府のけん制発言があっても、一方的に円高が進むことは考えにくい」との声が上がっている。市場は、財政健全化をめぐる高市政権の姿勢にも注目している。首相は、基礎的財政収支の黒字化目標について単年度で達成状況を見ていたこれまでのやり方を転換し、数年単位でバランスを確認していく方針を示している。

「家計支援」前面に

高市政権発足後初となる経済対策では、物価高への対応を最優先に位置づけ、家計支援を前面に打ち出した。

1~3月の電気・ガス料金の補助では、暖房費のかさむ1~2月分を手厚くし、標準的な世帯で3カ月間の合計で7000円程度の負担減とするほか、地方が自由に活用できる「重点支援交付金」を拡充し、食料品高騰対策として、「おこめ券」やプレミアム商品券などで1人あたり3000円程度を支援するほか、LPガスや水道料金などの支援で世帯あたり年1万円の負担軽減を見込む。子育て世代には、児童手当の対象となっている0~18歳の子ども1人あたり2万円を支給する。年末に予定されているガソリン税の暫定税率廃止による負担減は、世帯当たり1万2000円程度となる見通しだ。

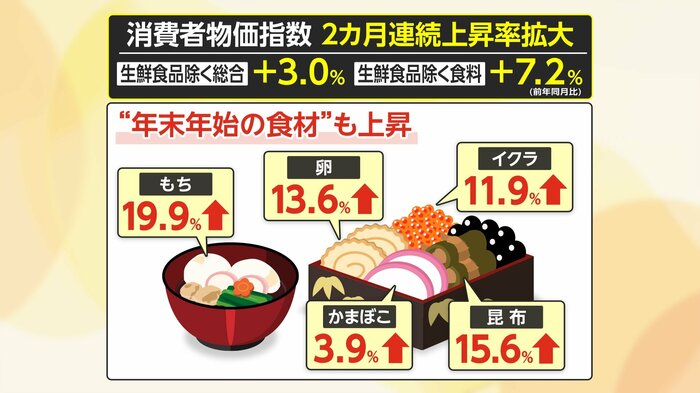

こうしたなか、10月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前年同月比で3.0%上昇した。伸び率が3%台になったのは3カ月ぶりだ。生鮮食品を除く食料は7.2%上昇し、おせち料理などに必要とされる食材でも、もちが19.9%、こんぶが15.6%、鶏卵が13.6%、いくらが11.9%となるなど上げ幅が目立っていて、家計の負担増が続く実態が浮き彫りになっている。

「マーケットからの信認を確保していく」

経済対策の決定後、高市首相は、「日本が今行うべきことは、行き過ぎた緊縮財政により、国力を衰退させることではなく、積極財政により、国力を強くすることだ」と強調するとともに、当初予算と補正予算を合わせた2025年度の国債発行額は2024年度を下回る見込みだとし、「財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していく」と訴えた。

円安の進行は、輸入品の価格上昇を通じて、さらなる物価高を誘発する要因となるほか、大規模な需要刺激策がインフレ圧力を増大させる可能性もある。減税を進める一方、税収増が追い付かないまま歳出が拡大していけば、財政拡張をめぐる懸念はさらに強まることになる。

年末にかけ、2026年度の予算編成と税制改正をめぐる作業が本格化する。日銀は12月中旬に金融政策を決める会合を開くが、高市首相が金融緩和を志向するとされるなか、利上げについてどう判断するかが焦点だ。

「強い経済」と「財政の持続性」を両立できるのか、「責任ある積極財政」の行方に、市場関係者の視線が集まっている。

(フジテレビ解説副委員長 智田裕一)