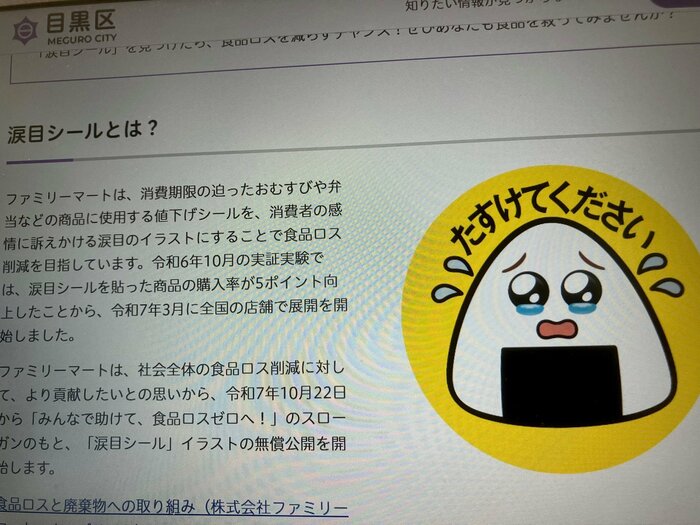

ファミリーマートが“食品ロス削減”のために導入した『涙目シール』が効果を上げている。おむすびや弁当に貼る「値引きシール」を、従来の「20円引き」など数字と文字だけのデザインから、「おむすびやパンが“たすけてください”と涙目で訴えるキャラクター」にしたことで、値引き商品の売り上げが伸びているというのだ。

数年前から、コンビニでも『値引き商品』を目にするようになった。食品ロスが社会問題化し、その象徴のようにみなされることが多い『コンビニの廃棄物』。かつては値引き販売をしなかったコンビニも、おむすびやお弁当の値引きシールが定着してきた。

今、コンビニの廃棄問題はどうなっているのか。2人の専門家に話を聞いた。

コンビニの廃棄、損をするのはオーナーだけ

【流通アナリスト・コンビニ評論家 渡辺広明氏】

コンビニの約98%は「オーナーが経営するフランチャイズ加盟店」です。

フランチャイズ加盟店の場合、オーナーと本部の利益配分は様々な契約形態があるものの、半々に分けるケースで試算してみると、例えば1000円の商品が売れて原価が700円なら利益は300円。これを本部とオーナーが150円ずつ分けるという形です。

オーナーは150円の中から光熱費、人件費、廃棄の“三大経費”などを引いたものが利益。本部は150円がロイヤリティ(加盟店から本部へ支払われる手数料)となります。

150円のロイヤリティがそのまま本部の利益になる訳ではありませんが、廃棄の費用はオーナーの経費として差し引かれます。

つまり、廃棄が出て費用を負担するのはオーナーだけ。本部の懐は基本、痛みません。(※ただしチェーン店により、様々な廃棄補填制度あり)

むしろ、値引きをして利益が減ると本部のロイヤリティも減ってしまいます。

ですから、本部にとっては『廃棄を減らす』ことよりも、『機会ロス(在庫切れなどによって本来得られるはずだった利益を逃してしまうこと)を減らす』方が優先。お客さんの「無いと寂しいよね」をなくすために、「常にたくさんの商品を用意してください」と指示を出していました。

24時間、品ぞろえを豊富にするためには『廃棄』も必要だというわけです。私がコンビニ直営店の店長をしていた30年ほど前までは「売り上げの2~3%分の廃棄を出すように」と言われていました。

「仕入れの強要はNG」公取がコンビニ本部に“待った”

恵方巻の大量廃棄などをきっかけに食品ロスが社会問題化し、2020年には公正取引委員会からコンビニ本部に対し改善要請が入りました。「加盟店の意に反して本部から仕入れを強要される実態」にNGが突きつけられたのです。

そもそもオーナーにしてみれば、廃棄が出ると利益が減りますから、「過剰仕入れで廃棄を出したくない」。このような背景から、コンビニでも値引き販売がはじまりました。

フランチャイズの「値引き」は難しい側面も…

値引きによって廃棄が減り、お客さんは安く買うことができます。店の利益は減りますが、廃棄による損失は減り、なにより環境問題に対する社会貢献になります。

良い点が多い「値引き販売」ですが、フランチャイズが主流のコンビニの場合は難しい側面もあります。

販売価格の決定権は基本的にオーナーにあります。ですから「10円引き」「30円引き」といった値引き率もオーナーが自由に決められます。その結果、「値引き合戦」という新たな問題が起こってくるのです。

コンビニは近くに同じチェーン店があるケースが多く見られます。

ですから、例えばA店が値引き販売を始めたら、近くのB店も引っ張られてしまうのです。仮にB店がもともと値引きをせずに売り切っていたとしても、すぐ近くで積極的な値引き販売が始まったら、対応せざるを得なくなってしまいます。

直営店なら値引きの詳細をルール化できますが、圧倒的にフランチャイズ加盟店が多いコンビニはそうはいきません。これまで値引き販売が難しかった理由のひとつに、こういった事情もあったのです。

さらには、定価販売だったコンビニで値引き競争が始まると、地域のスーパーやドラッグストアなどの他業態にも影響を与える可能性があります。

安売りは、一見、消費者にとってうれしいことに思えますが、雇用が失われてきたり、賃金が伸びないといった影響も出てきます。社会全体でみると、“安売りデフレ社会”というのは、よくない部分もいろいろとあるのです。

「てまえどり」が廃棄から救う!

値引きシールを貼っていく作業はなかなか大変です。24時間営業のコンビニは、同じ商品でも複数の賞味期限が存在し、それぞれ値引きのタイミングが違います。該当商品を探すだけでも手間がかかるのです。

「てまえどり」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。購入してすぐに食べる食品を、商品棚の手前から選ぶ行動のことです。

後ろから取る人が多いと、棚に消費期限の異なる商品が混ざり、廃棄も出やすくなります。

「自分だけ後ろから取っても大丈夫」と考える人が多いようですが、みんながそう考えるので大丈夫じゃありません。

「てまえどり」をすることで得られる効果を理解し、ぜひ実践していただければ思います。

何をすべき?何ができる?

今の日本はすごく贅沢な状態です。24時間、全国どこででも、おむすびやみたらし団子が買える国なんて、他にはそうありません。

我々は贅沢に慣れすぎて、それが当たり前になっている。「せっかくコンビニに来たのに、なんでツナマヨおむすびがないの?」と思ってしまうのです。

「廃棄を出してでもお客様が満足できる品ぞろえをしなければいけない」

コンビニやスーパーが50年近くやってきたことが日本人の感覚を変えてしまったのだと思います。

今、食品ロス問題が待ったなしの状態で迫ってきています。我々は何をすべきで、何ができるのか。

店は、賞味期限と消費期限をはっきりさせて、消費期限の前に売り切るようにする。消費期限を少し延ばす必要もあると思います。日本の消費期限は短すぎます。

そして客は、「すぐに食べるものは消費期限が迫った商品や値引き商品を買う」「少しぐらい品切れしててもいいよ」と考える。

廃棄問題の裏側にある様々な事情を理解すれば、消費行動や考え方が少しずつ変わっていくのではないかと思います。

(流通アナリスト・コンビニ評論家 渡辺広明氏)

涙目シールがなぜすごいのか 行動経済学で分析

ファミリーマートの『涙目シール』がなぜ大きな効果を上げているのか。行動経済学が専門の、滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科の山田歩准教授に話を聞いた。

【滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科 山田歩准教授】

行動経済学で『ナッジ』という言葉があります。「そっと後押しする」という意味で、「○○してください」とか「●●しないで下さい」のように、そうしてほしい行動をそのまま言って動かすのではなく、人間の行動や心理的な癖を踏まえて、自然によりよい選択をできるように促す手法です。

例えば、ポスターやチラシで「食品ロス削減にご協力ください」と呼びかけられたとしても、実際に行動にうつす人はあまり多くないかもしれません。

その点、涙目シールは

▼購入するだけ食品ロス削減に貢献できる簡単さ

▼涙目のキャラクターの「かわいらしさ」が注意・注目を惹きつけている

▼「かわいらしいキャラクターを助けてあげたい」という感情を引き起こす

▼目の前に消費期限ぎりぎりの商品があり、必要なタイミングでの働きかけになる

と、「人を動かす」要素が数多く含まれ、無理なく食品ロス削減のための行動ができるのです。ファミリーマート

『涙目シール』が効果を上げているのは、ナッジ型コミュニケーションがうまくいった結果だと思われます。

「勘定」と「感情」

もうひとつのキーワードが「楽しい」です。

「かんじょう」という言葉に2つの漢字を当てはめると、損得勘定の「勘定」と「感情」。

これまでは「割引」というと「勘定」でしたが、キャラクターとのコミュニケーションを楽しむことで「感情」になるというのが『涙目シール』の特徴です。

楽しく買い物する、楽しく学ぶ。例えばキャラクターがあると、親が子供に対して「〇〇君と一緒に食べようね」などの楽しいコミュニケーションになります。

「社会に貢献しましょう」より「楽しんでやる」方が継続しやすい。非常に魅力的な取り組みだと思います。

(滋賀県立大学人間文化学部生活デザイン学科 山田歩准教授)

ファミマの新・食品ロス対策は半額以下のお得セット!

ファミリーマートは今月11日、「まだ食べられるにも関わらず、さまざまな理由で食品ロスになる可能性がある食品20点以上を詰め合わせた『ロスおたすけセット(税込み3980円/送料込み)』の販売を開始。賞味期限の近い商品や季節商品、規格外商品などを、メーカー希望小売価格の半額以下で購入できるという。(数量限定、ECサイトで販売)

社会問題食品ロスとかSDGsとか聞くとつい構えてしまうが、「手前から取る」「すぐ食べる時は値引き品を積極的に買う」といったことならできそうだ。それぞれが自分にできることを継続して行うことが重要だと、改めて実感した。

取材:高知さんさんテレビ