プレスリリース配信元:ヤマハ音楽振興会

~ 音楽視聴は「YouTube」がトップ、男性はストリーミングも活用~

ヤマハ音楽振興会(本部:東京都目黒区、理事長:中田 卓也)は、受講者数1万人を超える シニア向けプログラム「青春ポップス」の受講者を対象に、音楽の楽しみ方や習い事に関するアンケート調査を実施し、約2,600名から回答を得ました。

調査の結果、プログラム継続の目的は「歌ったり踊ったりすることが好き・楽しい」(69.2%)がトップで、音楽を通じた「気分転換・息抜き」(62.7%)や仲間との交流を求め、アクティブな生活を送るシニア像が浮かび上がりました。

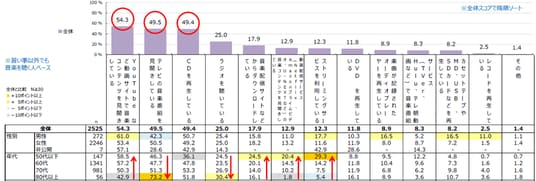

また、シニア層が普段音楽を聴く方法は「YouTube等の動画サイト」が54.3%で最も多く、従来の「テレビの音楽番組」(49.5%)や「CD」(49.4%)を上回る実態が明らかになりました。

人生100年時代と言われる中、シニア層の健康寿命の延伸やQOL(生活の質)の向上は社会的な関心事です。特にコロナ禍を経て、孤立の防止や、ストレス発散、生きがいにつながる「コミュニティ」の価値が再認識されています。当会の「青春ポップス」は、そうしたニーズに応え、受講者数1万人を超えるプログラムに成長しました。

また、近年はシニア層のデジタル活用も急速に進んでいます。今回の調査では、アクティブシニアのリアルな音楽の楽しみ方や、習い事に対するインサイトを深掘りすることで、シニアの豊かな生活をサポートするヒントを探りました。

<調査結果のポイント>

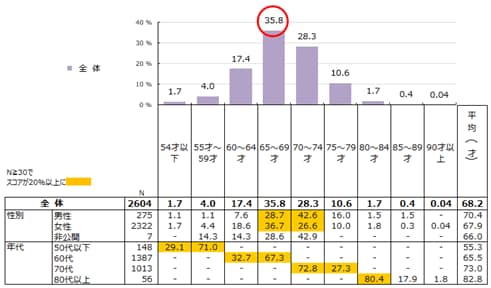

1) 受講者の年齢・性別 ※参照 図1

・女性が約9割を占める。

・年代は50代から90代と幅広く、60~70代が大半を占め、60代後半(36%)がボリュームゾーン。

・男性は70代の構成比が高め。

・平均年齢は68.2歳

2) 受講継続の目的 ※参照 図2

・「歌ったり踊ったりすることが好き・楽しい」が約7割を超え、「気分転換・息抜き・ストレス発散になる」が続く

3) 普段、音楽を聴く方法(媒体) ※参照 図3

・「YouTube等の動画サイト」、「テレビの音楽番組」、「CDを再生」の3つが上位。

・「YouTube等の動画サイト」は男性、 「テレビの音楽番組」は女性でやや高い。男性は「ストリーミング」、

「オーディオプレーヤー」、「カセットテープ等」も高めで、聴く方法が幅広い。

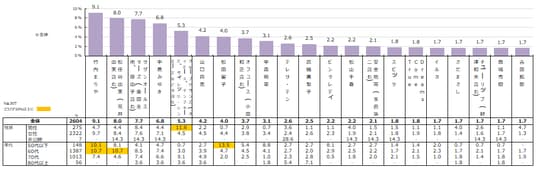

4) 青春ポップスで歌いたい楽曲・歌手 ※参照 図4

・上位は「竹内まりや」、「松任谷由実」、「サザンオールスターズ」、「中島みゆき」の順。

■調査概要

調査名: 青春ポップス 2025年受講者アンケート調査

調査方法: インターネットによる調査

調査対象: 全国のYAMAHA MUSIC SCHOOLで「青春ポップス」のレッスンを現在受講している方

調査期間: 2025年7月3日(木)~8月7日(金)

調査企画・分析: 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ

調査実施: 株式会社販売促進研究所

サンプル数: 2,604人

■調査趣旨

「青春ポップス」受講者のインサイト把握

<図1:受講者の年齢・性別>

<図2:受講継続の目的>

調査対象者の大多数を占める女性60代・70代に於ける受講継続のモチベーションをランキング化(複数回答可)。

<図3:普段、音楽を聴く方法(媒体)>

<図4:青春ポップスで歌いたい楽曲・歌手>

【青春ポップスについて】 https://school.jp.yamaha.com/music/seishun/

1960~80年代を中心としたポップス、歌謡曲、フォークソングなど、シニアの方が青春時代に親しまれた懐かしの名曲を、カラオケ以上・レッスン未満の感覚で気軽に楽しめるヤマハの音楽プログラムです。レパートリーは全100曲。昭和の名曲の数々をオリジナル映像に合わせて仲間と一緒に歌って踊って楽しむことができ、受講者同士のコミュニケーションの場を提供しています。

【一般財団法人ヤマハ音楽振興会について】

ヤマハ音楽振興会は、音楽文化の普及と発展に寄与することを目的に、YAMAHA MUSIC SCHOOLの運営、グレード制度、ヤマハ音楽支援制度、音楽教育・文化に関する研究を通じて、豊かな音楽文化の創造と普及に取り組んでいます。

・所在地: 本部 〒153-8666 東京都目黒区下目黒3-24-22

・設立: 1966年(昭和41年)8月29日

・代表者名:中田 卓也

・公式サイトURL: https://www.yamaha-mf.or.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。