岩手県久慈市では年に4回、闘牛の大会が開かれていますが、10月19日に2025年最後の「もみじ場所」が予定されています。

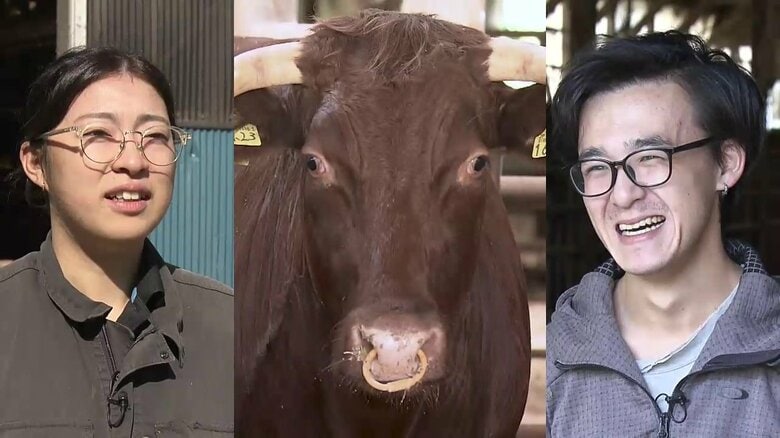

県内で生産される岩手短角牛に魅せられて久慈市に移住し、牛を操る「勢子(せこ)」としてもみじ場所に出場する若者を取材しました。

堀江りんさん

「すごくかわいいし、餌をあげている時が一番楽しい」

長野県出身の堀江りんさんは、学生時代に訪れた久慈市で短角牛と出会い、その魅力に引かれて2022年に長野県から岩手・久慈市に移住を決意しました。

現在(10月10日時点)は、久慈市山形町荷軽部で短角牛を飼育しながら精肉の加工販売も手掛け、全国的に知られるブランド牛「いわて山形村短角牛」を自身のホームページで販売しています。

堀江りんさん

「自然交配で、放牧地に牛を放して勝手に繁殖する形をとっている。品種改良があまり進んでいない牛なので、サシ(霜降り)が入りにくい。でもそれが、すごくおいしい。食べていて飽きない」

堀江さんは畜産農家としてだけでなく、久慈市の古くから伝わる熱き伝統・闘牛大会にも情熱を注いでいます。

今活動しているなかでは、牛を操る唯一の女性の「勢子(せこ)」として伝統を支えています。

堀江りんさん

「牛同志がガツンと当たった瞬間に、客が盛り上がるのがたまらない。一番好きなシーンです」

闘牛大会で戦う短角牛は、品種改良を経て今では脂身の少ないヘルシーな上質な赤身肉として注目されていますが、元々は重い塩の荷を運んだ「あか牛」がルーツでした。

久慈市山形総合支所 大矢内茂さん

「野田村などの沿岸部で炊かれた塩を、牛の背に乗せ隊列を組ませて内陸に運んでいた。その先頭に立つ牛を決めるため角突きをさせた。これが平庭闘牛大会のルーツになっている」

この闘牛に魅せられた堀江さんは、この素晴らしさを多くの人に知ってほしいとPRにも積極的です。

その一つが、平庭高原では史上初という人前式ならぬ、牛前式の結婚式でした。

堀江りんさん

「結婚式をする予定はなかったが、フォトウエディングがいいんじゃないと話して。闘牛場でやったら面白いかなと雑談であって。勢子の人達は自分の父親世代の人が多いので、いつもかわいがってもらっている。(勢子の人が)喜んでいる顔を見られたのがうれしかった」

さらにもう一人、この地に魅せられて移住してきたのが、同じ闘牛文化を持つ新潟県小千谷市出身の片岡凛太郎さん。

2023年から地域おこし協力隊として、短角牛の飼育や放牧牛の監視などを行っています。

片岡凛太郎さん

「(新潟の)実家でも闘牛文化が根付いている。自分たちでは(闘牛)を生産していないので、闘牛用の子牛を買いに小さい頃から足を運んでいた。その中で牛に興味を持った。こちらに来て牛を生産したいと思った。地元とやり方は違うが(勢子は)やっていた。闘牛場の中で間近に見られるのがいいなと思った」

小さい頃から傍らにあった闘牛。牛と共に暮らし、勢子として関わっていく片岡さんが目指すものを聞きました。

片岡凛太郎さん

「闘牛にけんかをさせて、牛が段々成長していく過程を若いうちから見られるのが(勢子の)魅力。これから技術の継承であったり、牛を見る目であったり、牛のさばき方とか親身になって教えてくれている。すごく助かっている」

堀江さんも、この地に長年受け継がれてきた闘牛文化の奥深さを日々実感し、あくなき向上心で学びを深めています。

堀江りんさん

「勢子は横にいるけど、牛があくまでメイン。勢子は牛の補助。牛を負けさせずに自信を持って、闘える牛に育てるのかというのが平庭の闘牛の趣旨。誰でも見られる景色じゃない。そういうのを垣間見ることができるので、ここに来て良かった」

久慈市の人たちにとって伝統と誇りである闘牛文化は、短角牛をこよなく愛する人たちによって、これからも未来へ受け継がれます。