データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:バベルメソッド株式会社

バベルメソッド株式会社(以下、バベルメソッド社)は、日本語で「話す力』をCEFRレベルに基づいて判定するオンラインテスト「Japrise(R)」の受験データを分析し、日本語能力試験(以下、JLPT)との相関調査結果を公表しました。

「Japrise(R)」詳細 https://japrise-jp.com

今回の調査でわかったこと

■読む・聞く力があっても話せるとは限らない

■JLPT N4合格者で業務に必要なコミュニケーションがとれる人も

■他部署や他社と話し合うスキルを身につけたいなら、読む・聞く力も必要

大企業での導入拡大と最新データによる調査

日本企業における外国人材の活躍の場は年々広がり、その役割も高度化しています。現場では、即戦力として業務を担う人材から将来のリーダー候補まで多様な人材が求められる一方、日本語力の評価が採用や人事考課、昇進の判断に直結するケースが増えています。そのため、日本語力を正しく測ることは企業にとって極めて重要な課題となっています。こうした背景のもと、CEFR基準で日本語の「話す力」を測るオンラインテスト「Japrise(R)」は、大企業を中心に導入が進み、採用や人事考課、昇進試験として数多く利用されるようになってまいりました。受験者数の増加に伴い、新たに得られた大規模データをもとに分析をアップデートし、JLPTとの相関調査結果を改めて公表いたします。

オンライン日本語スピーキングテスト「Japrise(R)」

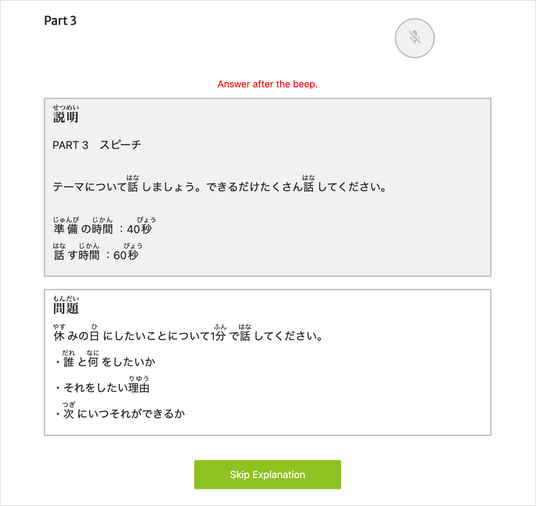

サンプル画面

【テスト概要】

・言語運用力の“国際指標”CEFRに準拠

・東京外国語大学との共同研究により開発

・オンラインでいつでもどこでも受験可能。テスト時間は約20分

・口頭での自由回答形式で、どのくらい話せるかを直接測定

・単なる結果表示だけでなく学習へのフィードバックを重視

※「Japrise」は2024年10月に「PROGOS Japanese」から名称を変更いたしました。

【お問い合わせ】assessment@babelmethod.com

【詳細はこちら】https://japrise-jp.com

Japrise(R)とJLPTの相関

《調査概要》調査期間 2024年10月1日~2025年8月31日※事業移管後

調査機関 バベルメソッド株式会社

調査対象 期間内にJaprise(R)を受けた人のうちJLPTのレベルを記入した1131名

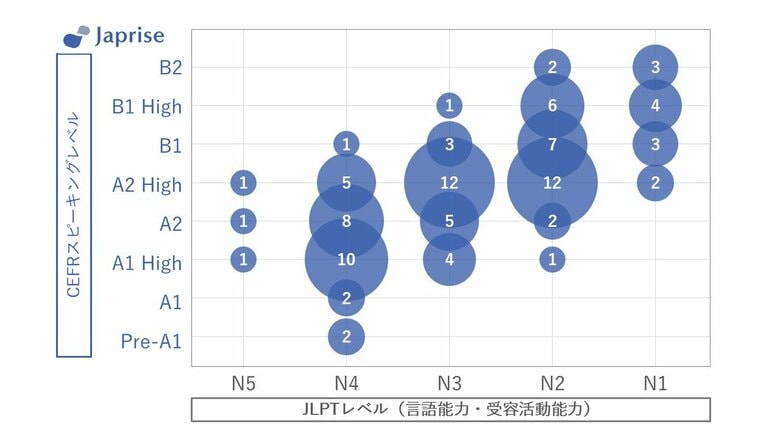

調査方法 受験データを集計。バブルチャート内の数字は割合(%)

Japriseの結果(CEFRスピーキングレベル)とJLPTレベル

グラフからわかること

■読む・聞く力があっても話せるとは限らない社員研修の現場では、TOEICテストで800点を超えていても会話ができず、配属後に基礎英会話研修が必要になるケースは珍しくありません。当社は英語教育事業を通じて「テストスコアと実務運用力のギャップ」が採用や育成に大きな負担をもたらすことを数多く見てきました。今回のJaprise(R)とJLPTの相関分析は、日本語習得でも同じ課題が存在することを裏づけています。日本語でも読む・聞く力が高いからといって話す力が高いとは限りません。今回の調査では、N1やN2※という高いレベルのテストに合格している人のうち、話すレベルはCEFRで「基礎段階」とされるAレベルの人が約4割にのぼりました。JLPTは、言語知識、読解、聴解の3科目で受容活動能力を測るテストであり、会話のレベルは測れないことが確認できました。

※JLPTのレベル

N1:JLPTで最も難しい。幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

N2:採用等で条件になることが多い。日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる

■JLPT N4合格者で業務に必要なコミュニケーションがとれる人も

一方で、JLPTではN3やN4にしか合格していなくても、CEFRのスピーキングレベルがA2やA2 Highと判定される人もいます。A2は仕事上の簡単な情報交換が可能なレベル、A2 Highはときどき助けを必要とするものの、社内の関係部署とのミーティングなどに対応できるレベルです。実際、Japrise(R)を内定者や新入社員のレベル測定に活用している企業の多くは「新卒入社時にA2 High」を即戦力を求める場合のひとつの目安としているようです。

日本人の多くが中学(近年は小学校)から英語を学んでいるのに対し、外国人材の多くは大学生で初めて日本語に触れたり、就職のためにゼロから学び始めたりしています。そのような人たち、特に非漢字圏出身者にとって、JLPT N2合格は非常に高いハードルです。

こうした背景を踏まえると、JLPTでN2以上を取得していなくても、業務に必要なコミュニケーション力を持つ人材がいることは自然な結果といえます。

■他部署や他社と話し合うスキルを身につけたいなら、読む・聞く力も必要

CEFRにおいて「社内外の人と、幅広い内容について、流暢に詳細なディスカッションができる」とされているのがB2レベルです。Japrise(R)でこのレベルに判定された人のなかに、JLPTレベルがN5・N4(初級)・N3(中級)の人はいませんでした。つまり、強い相関は見られないものの、ある程度の言語能力・受容活動能力(読む・聞く)がなければ、話す力を高いレベルで身につけることは難しいといえます。他部署や他社とのコミュニケーションを期待したいポジション(=営業職、接遇職、チームマネジャー、ブリッジエンジニア等)では、話す力だけではなく、読む・聞く力もバランスよく伸ばしていくことが求められます。

テストは東京外国語大学との共同研究により開発

発信力を測ることは、未来の日本社会に欠かせない課題東京外国語大学は、世界諸地域の言語・文化・社会に関する高等教育の中心として、また学際的研究拠点として、多文化共生を支援してきました。外国人が社会で活躍するためには、自らの考えを正確に伝え、相手と円滑に意思疎通できる発信力が不可欠です。しかし日本語力の評価は長らくインプット偏重であり、スピーキングを客観的に測定する仕組みが欠けていました。本学としては、博士課程教育と企業との接続を強め、ビジネス現場の視点を研究に生かし、また研究成果を社会に還元していくことを重要な使命と考えています。その一環として、発信技能に特化したコンピューターベースのテストを産業界と協力して開発し、受験データを共同で分析・検証していくことは、これまでにない新しい取り組みです。Japriseは、CEFRに準拠し「話す力」を定量化することを目指したテストであり、意欲ある人材の能力の可視化に向けた新たな試みとして位置づけられます。本学としては、研究成果が広く活用されることで、多文化共生の理解促進につながることを願っています。(東京外国語大学 学長 春名展生)

東京外国語大学 学長 春名展生氏とバベルメソッド株式会社 代表取締役社長 深井朋子

国際的な語学力基準CEFRとは

CEFR(セファール/シーイーエフアール)とは、Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment(日本語訳:ヨーロッパ言語共通参照枠)の略で、ヨーロッパで、「外国語学習者の習得状況・言語運用能力」を示す共通の参照枠として設けられました。「課題が達成されたかどうか」「課題がどのくらいうまく達成されたか」を重要な評価項目としています。日本では文部科学省が、CEFRを参考に作成した「日本語教育の参照枠」を通して、外国人等が適切な日本語教育を継続的に受けるためのさまざまな施策を推進しています。

日本語能力試験(JLPT)

概要:日本語を母語としない人たちの日本語能力を測定し認定する試験

主催:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会

年2回、国内外で実施。2024年は過去最多の約172万人が受験

マークシート方式。科目は言語知識(文字・語彙・文法)、読解、聴解

N1~N5の5レベルで、N1が最もレベルが高い

【バベルメソッド株式会社について】

代表者:深井朋子

所在地:東京都品川区西五反田7丁目9-5

U R L :https://babelmethod.com

事業内容:オンライン日本語スピーキングテストJaprise(R)の開発、販売、運用 / オンライン日本語会話研修BABELMETHODの販売、開発、運用

連絡先: info@babelmethod.com

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ