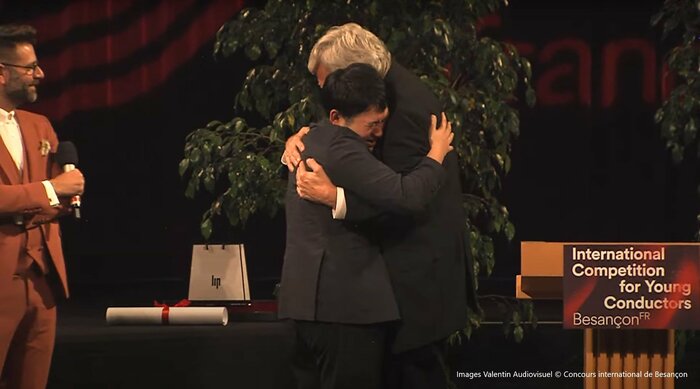

フランス東部の都市ブザンソンで2年に一度開催される「ブザンソン国際指揮者コンクール」。1951年の創設以来、小澤征爾氏などクラシック界に数多くの才能を送り出してきた伝統あるコンクールで、岡山県出身の日本人・米田覚士(よねだ・さとし29)氏が今年、優勝を果たした。

米田氏は、海外で活躍する多くの日本人音楽家とは異なり、海外留学経験がない。日本国内で経験を積み重ねた異色ともいえるキャリアで、若手指揮者にとって最高峰となる国際舞台の頂点に立ったのだ。

米田氏とはどんな人物で、いかにして栄冠を勝ち取ったのか。インタビューでその真相を聞いた。

きっかけは“邪魔”…ピアノから始まったキャリア

米田さんは1996年生まれの29歳。本格的に音楽の世界の扉を開いたのは5歳の時、姉の影響だったという。

「幼い頃から姉がピアノを習っていました。その送り迎えに親と行っていた際に、親によると私が姉のピアノの練習を“邪魔”していたらしく…きっと興味があるんだ!ということで親が習わせてくれました」

ひょんなことから踏み出した音楽への第一歩。その後、地元の岡山の少年合唱団やジュニアオーケストラで打楽器を担当するなど、様々な経験をして地元の高校に進学。その間も音楽への情熱は途切れることはなかった。

2016年、米田さんは東京藝術大学音楽学部指揮科に進学。そこでは著名な指揮者陣に師事。さらに指揮法とピアノの演奏技術を磨き続けてきた。

卒業後には、東京国際音楽コンクールで奨励賞・日本人最高位に入賞する快挙も達成。

日本の様々な交響楽団の主要オーケストラで指揮者として経験を積んできた。

多くの指揮者が海外留学からキャリアをスタートさせる中、日本のプロオーケストラで経験を積みながら独自に国際的な道を同時に模索してきた時期でもあったという。

しかし、この背景にはある挫折があった。

それは2023年。香港で行われたあるコンクールでのことだった。

「初めての海外で行われたコンクール。序盤で落選してしまったのですが、その時、海外のオーケストラの方に“あなたが何を言っているか全くわからない。言語を勉強しなさい”と言われました」

「返せたのは“I know”(分かっている)という言葉だけ」

しかし、ここでの経験が今回のブザンソン国際コンクールでの活躍に繋がるのである。

コンクールとは何か

「ブザンソン国際音楽祭」と並行して行われる指揮者コンクールは、若手の登竜門として国際的な評価が高い。歴代優勝者には小澤征爾氏や佐渡裕氏ら日本の名指揮者も名を連ね、優勝者にはヨーロッパを中心とした数々のオーケストラから招聘の機会が与えられる。

審査は予選からファイナルまで段階的に行われ、本選では新曲の指揮も課題となる。

その難題をいかに解釈し、即座に演奏に昇華できるかが、指揮者の資質を測る大きな試金石ともなっている。

優勝直後の心境

インタビューの冒頭で米田氏は「一瞬一瞬が過ぎていくようで、記憶に残っているのは“しんどかった”という感覚だけ」と苦笑まじりに語った。

これまでの道のりを振り返り、「マラソンでいう完走できたという喜び」という言葉通り、体力も精神も極限まですり減らした様子がうかがえた。

1曲目の指揮に込めた信念

ファイナルは複数の課題曲が与えられる。

①ベルリオーズ:《ベアトリスとベネディクト》序曲

②レジス・カンポ:《デリリウム・スケルツォ》(世界初演、委嘱新作)

③プロコフィエフ:《ロミオとジュリエット》抜粋

の3曲だ。

ファイナル最初の作品の指揮を執る際、筆者が印象的だったのは彼の柔らかで豊かな表情だ。

「言葉の壁を抱えていた自分にとって、オーケストラと心でつながることが一番大切だった。誰よりも信念を強く持ち、一瞬を大切にしたいという思いが自然とあの表情につながった」

と本人は語る。

一方で、1曲目から2曲目へと移る際には、あれほど豊かだった表情が一変、ぎゅっと目を閉じて、まさに外からの情報を遮断するような仕草も見られた。

それについて、米田氏は「ちょっと思ったよりも、エネルギーを使いすぎてしまって、1曲目の途中で“2曲目に入る前に、このペースで行ったら、自分は果たして最後の曲まで体力が持つのだろうか?”と、頭をよぎり、“ちょっと一回冷静になろう”と思った結果だと思います。

あの瞬間だけはすごく冷静な自分がいた」と、爆発するエネルギーをコントロールする必要性を感じていたという。

完走の喜びと次なる挑戦

最終曲を終えた瞬間の感情は「完走できた安堵」だったという。

「マラソンを走り切ったような感覚でした。演奏が終わってから、結果発表が出るまでの間っていうのが、一番、多分幸せなんですよね。 結果もわからなくていいし、無事終わった喜びもあるし、あの瞬間はすごく幸せだった。 あの素晴らしいオーケストラと一緒に音楽ができて、本当に幸せな時間だったな」と微笑む。

同時に優勝がもたらす責任の重さも口にした。「このような賞を頂けて、注目を浴びると今までとは違うステップを歩んで行かないといけない」

日本人指揮者の強みと課題

日本人の若手指揮者が世界で活躍できている理由は一体、何だったのだろうか。

米田氏は、日本人指揮者に共通する気質として「オープンマインドが足りない」という課題と、「器用さ・繊細さ」という強みを挙げる。

「何も知らないからこそ挑める部分が強みでした。言葉に不自由だからこそ、“どう伝えればいいか”を必死に考え、知らないからこそ「どこまでもいけてしまう」。それが結果的に強みにつながったのだと思います」と自己分析した。

笑顔が生んだコミュニケーション

自身に足りないものは何か、コンクールを通して自問自答もする中で、ある奏者から「伝えようとするときのスマイルを忘れないで」と助言を受けたという。言葉の壁を感じながらも拙い言葉でも誠実に向き合う姿勢はオーケストラと良い関係を育み、それが音楽にも表れたと話す。

しかし、笑顔で一つになっているチームだけでは出せない「音」もあるのではないかと米田氏は推敲する。

「笑顔の関係づくりが今回の強みで、良い関係のまま本番に臨むことが何よりベストだと思う。けど、この先はそれが本当に正解なのか」

「ストレスがかかった音がほしい時に、わかりやすく意識をしてオーケストラが出せる音が良いのか。もしかしたらオーケストラを怒らせた方がいい音が出るのかもしれない」

「笑顔でコミュニケーションを取れることだけが全てではないのかもしれない」

と、長期的な視点で自らの成長も見据えていた。

若き指揮者の展望

「バランスを見ながらクラシックだけでなく、ポップスなどのジャンルを超えて活動の幅を広げたい」と展望を描く米田氏。

彼の活動が、日本と世界をつなぐ大きな架け橋となることを期待せずにはいられない。言葉の壁を乗り越えた先にある“素晴らしい”と思える作品をどのように生み出していくのか。

29歳の彼の挑戦が、次世代の日本人音楽家に勇気を与えるとともに、グローバルな舞台で日本の存在感を高める一歩となった。ブザンソンでの優勝はゴールではなく、彼が歩み出す長い旅の始まりかもしれない。