プレスリリース配信元:マイナビ

今後の採用活動予定は金融業界で特に活発化、2025年の崖の影響か。6割超の企業が本業をほかに持つ「副業人材」を採用。採用している副業人材のうち、40・50代では「管理職」が最多

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、2025年1~6月に中途採用業務を担当し、募集活動をしており、採用費用の管理・運用に携わっている人事担当者を対象に実施した「マイナビ 中途採用実態調査 2025年版」の結果を発表しました。

【TOPICS】

◆2025年上半期の中途採用実施理由1位は「即戦力の補充」。今後の中途採用においては[金融・保険・コンサルティング]業界が特に積極的な傾向【図1】

◆企業の副業認可率は72.5%で前年から1.7pt増加。「副業している社員がいる」割合は80.8%、副業している社員数は3~10名が最多【図2、3】

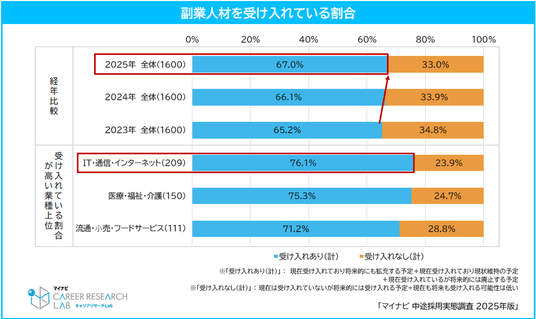

◆別の企業や団体での業務を本業とする「副業人材」を受け入れている割合は67.0%。副業人材の受け入れ率がもっとも高い業界は「IT・通信・インターネット」【図4】

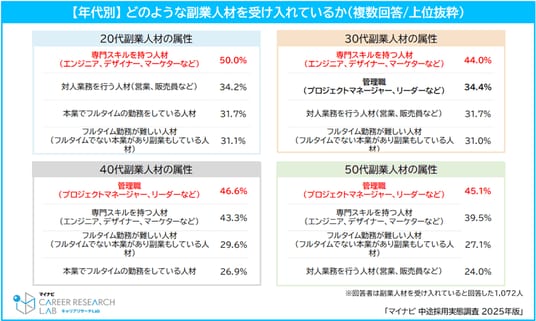

◆20・30代の副業人材では「専門スキルを持つ人材」が最多。40・50代では「管理職」が最多で年代別で傾向に差【図5】

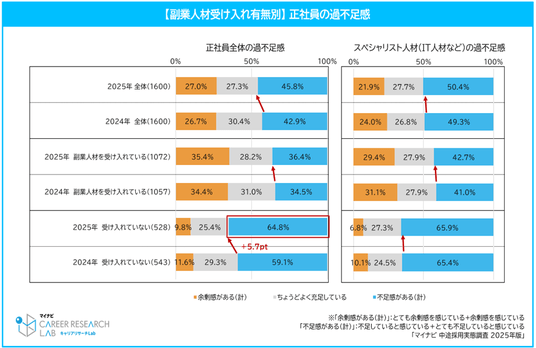

◆副業人材の受け入れ有無で正社員の不足感にギャップ。副業人材の受け入れが、企業の人材不足に一定の効果をもたらしている可能性【図6、7】

◆2025年上半期の中途採用実施理由1位は「即戦力の補充」。今後の中途採用においては[金融・保険・コンサルティング]業界が特に積極的な傾向

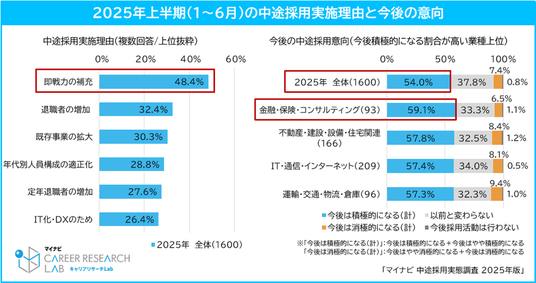

企業の人事担当者に直近半年間(2025年1月~6月)における中途採用の実施理由を聞くと、「即戦力の補充(48.4%)」が最多、次いで「退職者の増加(自己都合による欠員の増加)(32.4%)」、「既存事業の拡大(30.3%)」だった。

今後の中途採用意向については、「今後は積極的になる(計)」は54.0%となり、「今後は消極的になる(計)」の7.4%を大幅に上回った。

業種別では、[金融・保険・コンサルティング]で「今後は積極的になる(計)」が59.1%と全業種のうちもっとも高い。

特に金融業界では、FinTech※1との連携による事業の多角化や、老朽化した基幹システムの刷新などDX推進が急務となっていると推察される。

いわゆる「2025年の崖※2」への対応が迫られる中、即戦力となる人材の確保を目的とした中途採用の強化が進んでいる可能性がみられる。【図1】

※1FinTech:Finance(金融)とTechnology(技術)を合わせた造語のことで、テクノロジーを積極活用した金融サービスのことを指す

※2経済産業省が提唱した概念で、既存システムの問題が足枷となり日本企業がDXを推進できずに経営改革が遅れると、デジタル競争の敗者となり経済損失が発生することを「崖」と表現している

【図1】

◆企業の副業認可率は72.5%で前年から1.7pt増加。「副業している社員がいる」割合は80.8%、副業している社員数は3~10名が最多

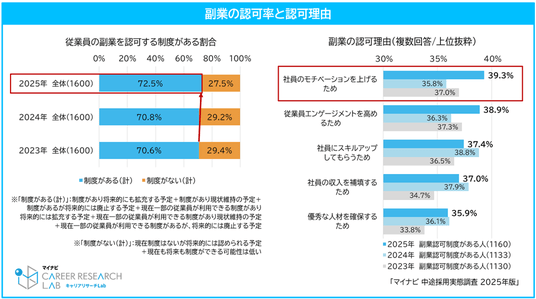

2025年の副業認可率(従業員の副業を認可する制度がある割合)は72.5%で、前年から1.7pt増加した。

経年でみても、副業を認可する企業割合は増加傾向にあり、企業の働き方に対する柔軟性が高まっていることがうかがえる。

副業を認可する理由では、「社員のモチベーションを上げるため(39.3%)」が最多となった。

前年に上位であった「社員にスキルアップしてもらうため(前年比1.4pt減)」や「社員の収入を補填するため(前年比0.9pt減)」の割合は減少しており、企業の副業制度に対する目的意識が変化している可能性がみられた。

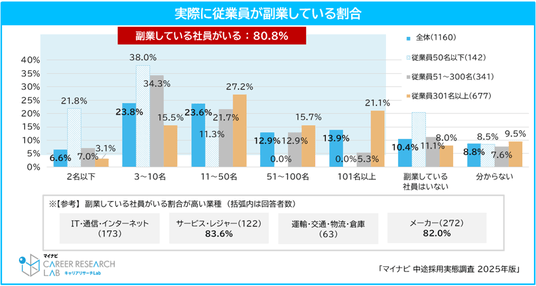

副業を認可している企業の担当者に社内で副業している社員がいるか聞くと、80.8%が「副業している社員がいる」と回答したが、副業している社員の人数については、従業員300名以下(「従業員50名以下」+「従業員51~300名」)では「3~10名」の割合が最多、従業員数300名以上でも「11~50名」の割合が最多と、限定的な規模にとどまっているようだ。

業種別では、副業している社員がいる割合は、「IT・通信・インターネット」業界が86.7%と最も高く、業界特性として柔軟な働き方が浸透している可能性がうかがえる。【図2、3】

【図2】

【図3】

◆別の企業や団体での業務を本業とする「副業人材」を受け入れている割合は67.0%。副業人材の受け入れ率がもっとも高い業界は「IT・通信・インターネット」

別の企業や団体での業務を本業とする「副業人材」を受け入れている(採用している)企業の割合は67.0%となり、前年から0.9pt増加した。

経年でみても受け入れ率は上昇傾向にあり、企業の人材活用の幅が広がっていることがうかがえる。

ただし、副業認可率(72.5%)と比較すると、受け入れ率はやや低く、従業員向け制度として副業が可能であっても、副業人材を受け入れる環境は整っていない企業も一定数存在していると考えられる。

副業実施者の増加には、受け入れ体制の整備と促進が今後の課題となる可能性がある。

業種別では、[IT・通信・インターネット]が副業人材の受け入れ率がもっとも高かった。[IT・通信・インターネット」業界は、副業を実施している社員がいる割合も高く、業界全体として副業に対する理解と実践が進んでいる傾向があると推察される。【図4】

【図4】

◆20・30代の副業人材では「専門スキルを持つ人材」が最多。40・50代では「管理職」が最多で年代別で傾向に差

別の企業や団体での業務を本業とする「副業人材」を受け入れていると回答した人事担当者に、年代別にどのような人材を受け入れているかを聞いた。

20・30代では「専門スキルを持つ人材(20代:50.0%、30代:44.0%)」が最多だったが、20代「対人業務を行う人材(34.2%)」、30代「管理職(34.4%)」と異なる結果となった。

40・50代では「管理職(40代:46.6%、50代:45.1%)」が最多で、「専門スキルを持つ人材(40代:43.3%、50代:39.5%)」、「フルタイム勤務が難しい人材(40代:29.6%、50代:27.1%)」と続き、受け入れている人材は同様の傾向があることがわかった。

全年代において「専門スキルを持つ人材」が上位に挙げられており、副業人材の受け入れにおいては、特定分野における専門性が重視されている傾向があると考えられる。

また、40・50代では「管理職」が最多となっていることから、企業が副業人材に対してマネジメントスキルを期待している可能性も示唆される。【図5】

【図5】

◆副業人材の受け入れ有無で正社員の不足感にギャップ。副業人材の受け入れが、企業の人材不足に一定の効果をもたらしている可能性

企業における正社員の過不足感について、「不足感がある(計)」と感じている割合は45.8%で前年より2.9pt増加した。

副業人材の受け入れ有無別に比較すると、「不足感がある(計)」割合は、受け入れている場合は36.4%で前年より1.9pt増加、受け入れていない場合は64.8%で前年より5.7pt増加した。

副業人材を受け入れている場合といない場合の正社員の不足感には28.4ptの差がみられ、受け入れている企業の方が正社員の不足感が相対的に低い傾向であることがわかった。

スペシャリスト人材(IT人材など)の過不足感についても、全体では「不足感がある(計)」が50.4%であったのに対し、副業人材を受け入れている場合は42.7%、受け入れていない場合は65.9%と、こちらも23.2ptと大きな差があった。

この結果から、副業人材の受け入れが企業における人材不足感の緩和に、一定の効果をもたらしている可能性が示唆された。【図6】

【図6】

【調査担当者コメント】

本調査では、企業が「即戦力人材の確保」を目的に中途採用を強化する傾向が見られました。副業人材の活用も進み始めており、副業認可率や副業人材受け入れ率の上昇が確認されています。

副業人材を受け入れている企業では、受け入れていない企業に比べて正社員やスペシャリスト人材の不足感が低いことから、副業人材受け入れは人材確保の手段としても機能している可能性がみられました。

年代別にみた副業人材の属性では、すべての年代で「専門スキルを持つ人材」が上位となり、企業が副業人材に対して高い専門性を求めていることがうかがえます。

また、40・50代では「管理職」として受け入れられるケースが最多となっており、企業が副業人材に専門性やマネジメント力を期待している可能性があります。

今後も人材不足が続く中、副業人材の受け入れを含めた採用の多様化がさらに進んでいくと考えられます。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 朝比奈 あかり

【調査概要】「マイナビ 中途採用実態調査 2025年版」

調査期間 2025年7月9日(水)~7月14日(月)

調査方法 インターネット調査

調査対象 2025年1~6月に中途採用業務を担当し、募集活動をしており、採用費用の管理・運用に携わっている人事担当者

有効回答数 1,600件

※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります

※調査に関する詳細は以下よりご確認ください。

<調査URL>https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250930_101865/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。